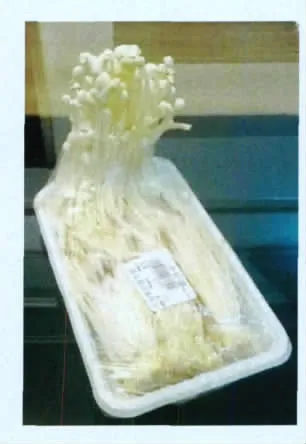

金針菇放進冰箱為何還能長

近日有網友稱,從超市買回來的金針菇在冰箱里放了一周后不僅沒有枯萎,反而進行“逆生長”,甚至把保鮮膜都頂破了,因此懷疑是不良商家在養殖過程中過分使用激素所致。事實上,只要環境適宜,采摘下的植物繼續生長是很正常的現象。金針菇會“逆生長”,和植物生長激素并沒有太大的關系。

摘下的蔬菜還活著

多數情況下,人們喜歡用生、死來區別生物的生存狀態。一旦有組織從母體上被分割出來,就會被認為“死亡”。這種觀點基本適用于所有生物,這是因為生物對循環系統和神經系統的完整程度要求較高,一旦被分割,組織就無法得到營養,所以很快就會失去活性并“死亡”。

日常食用的蔬菜包括植物和菌類,這些生物的組織具有較高的獨立性,植物的呼吸就是依靠分布在器官表面的氣孔進行,在采摘后依然可以保持較長時間的活性。以蘋果為例,它是植物的果實,內部包含種子,本身就儲存了大量的營養和水分,被采摘下后,依舊可以通過表皮上的氣孔進行呼吸,并繼續成熟的進程。同樣的現象也存在真菌身上,可食用的部分從培養基上被分離后,也能再生存一段時間。

“逆生長”也需適當環境

金針菇是一種耐低溫的食用菌,正常生長溫度為4℃至8℃,養殖時需避光,還要依靠“培養基”,上市前雖然會把金針菇從培養基上分離,但根部依然會有部分殘留。冰箱冷藏室的溫度一般在5℃至8℃之間,關上門后又正好是一個陰暗的環境,這等于讓金針菇回到了養殖場。此時,金針菇就能借助底部的培養基繼續生長。時間短一些,金針菇就會在包裝內曲折生長,長一些的話,完全有可能頂破保鮮膜。

事實上,除了草菇需要在25℃以上的高溫環境下生長,多數食用菌都耐低溫,平菇、蘑菇、杏鮑菇都有可能在冰箱中繼續長大。

除了菌類外,蔬菜也會有“逆生長”的現象,例如黃瓜,從開花到采收期大約有10天時間,如果不滿10天就采摘,摘下的黃瓜仍可能繼續長。被切掉一半的大白菜有時也會重新發芽,被人們當做盆栽。大蒜頭、土豆等發芽的現象更為普遍。

需要注意的是,無論是菌類還是蔬菜,雖然在被采摘后會繼續生長,但由于沒有外部營養物質的輸入,再加上生長過程中產生的損耗,其總體營養含量大大降低,長大了的金針菇,營養并不如“原裝版”。

“逆生長”與激素無關

有人質疑,培育金針菇的過程中會不會打激素?植物分子生物學在讀博士“fengfeixue0219”表示,真菌所需的培養基不會使用到生長激素。“依靠木屑、棉籽殼、玉米芯渣等,再加上一些肥料如過磷酸鈣、尿素等,就能生長得很好,并不需要使用生長激素。”

沈陽農業大學食用菌研究所所長劉在民表示,培育金針菇的培養基主要是天然有機物,正常栽培的都不需要打激素。“一來成本較高,二來金針菇對生長環境要求比較嚴格,亂填東西搞不好就死了。”有專家做過相關實驗,將植物生長激素噴灑在金針菇上,它不僅不長個兒,反而很快就死了。網上流傳的“激素金針菇”應該屬于推測臆斷,不僅理論上說不通,實踐中也不可行。(據半島晨報、青年報)※