全媒體背景下的西部媒體現狀與出路

徐 昕

(蘭州大學新聞與傳播學院 甘肅 蘭州 730000)

近年來,隨著新興媒體的崛起,傳統媒體面臨著前所未有的壓力與挑戰,報紙、廣播、電視等傳統媒體面對新形勢,通過拓展新產業,構建全媒體平臺,開始了新一輪媒體轉型、產業發展的博弈。未來幾年,傳媒業的重新洗牌幾成定局,缺乏獨特資源、特色和核心競爭力的二三線媒體,尤其是處于弱勢的西部媒體,形勢尤為嚴峻。

一、西部媒體現狀

對西部地區媒體的生存現狀進行分析,有助于了解西部媒體發展中存在的問題,理清發展方向,研究發展對策,提高西部媒體在新一輪媒體發展中的競爭力和發展力,在全媒體的生態環境中,捕捉到更多的發展機會,拓展出更大的發展空間。

(一)媒體總量小,缺乏影響力

改革開放30多年來,西部媒體在數量和質量上有了長足的發展,但是,由于受地理、文化、經濟、政治以及歷史等諸多原因的影響,西部媒體在數量與布局上,在占有的信息資源和媒介權利上,與東部媒體相比依然存在巨大的差距。

以衛星電視為例,在全國40多家衛視臺中,西部地區占有12家,但在全國落地、具有影響力的西部衛視卻屈指可數。比如山東地區,在能夠收看近百套節目中,但西部僅有廣西衛視、陜西衛視、重慶衛視等六家,占全部西部衛視臺的58%,而可以收看到的中東部衛視有16家,占東部衛視臺的84%。央視索福瑞的調查數據也頗能說明問題:

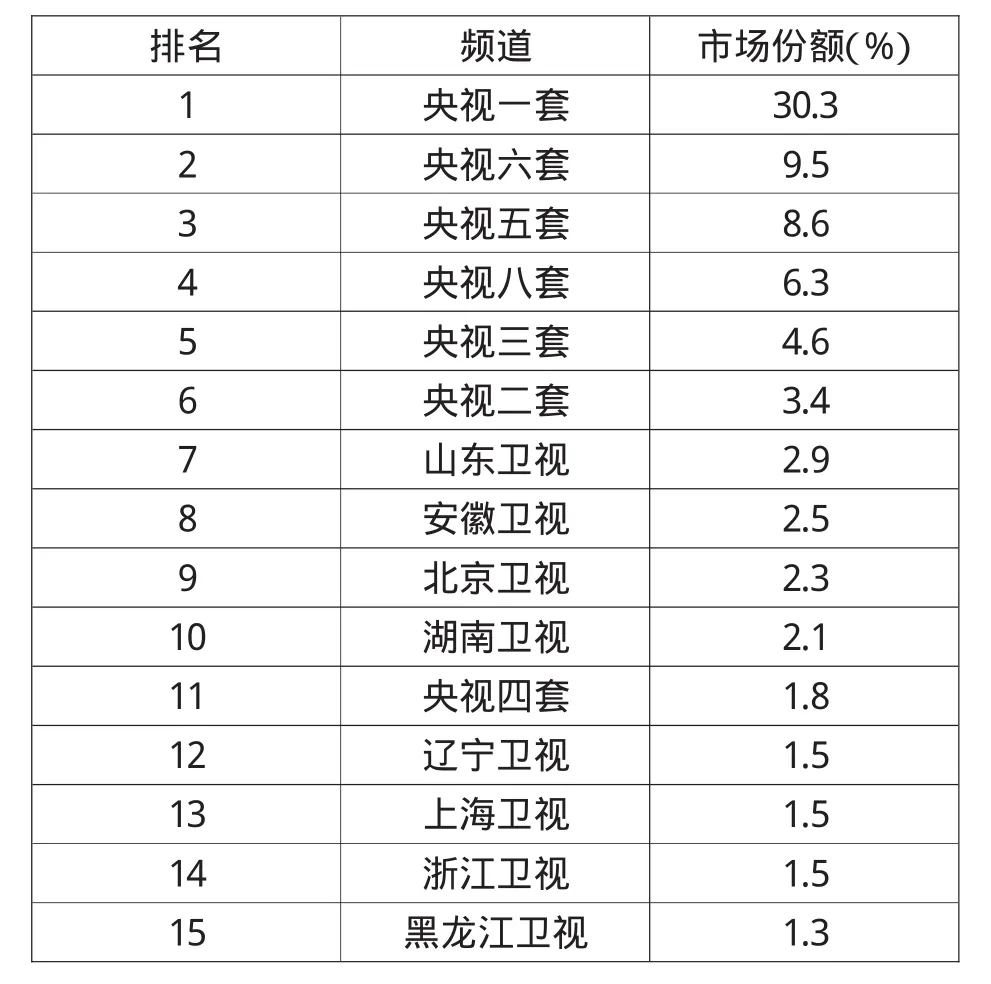

表1 2006年全國市場收視份額排名前15位的衛星頻道[1]

從圖表中看出,在市場收視份額前十五套節目中,西部12家衛視臺沒有一家入列收視份額前15。

從廣電總收入來看:2010年東部地區廣電總收入達到1134億元,占全國總收入的近五成(49.27%),財政補助收入占總收入的8.24%;而西部地區僅取得318億元的總收入,但財政補助收入占總收入的四分之一(25.33%)[2]。

從廣播廣告的地區差異來看:2010年全國地方廣播廣告收入99.58億元。其中東部地區廣播廣告收入占63%,中部地區占23%,西部地區占14%。省際之間差距非常巨大,廣東和西藏之間廣播廣告收入相差1103倍。

從媒體規模化發展上看,東部地區的發展步伐更是比西部地區快了很多。《中國傳媒集團發展報告》等資料統計顯示:截止到2005年底,我國所成立的45家報業集團、21家廣播電視集團、7家影視公司以及23家出版集團中,西部地區分別有5家、2家、1家和5家,大部分的媒介集團都集中于我國經濟比較發達的東、中部城市。

這足以說明,西部地區媒體與東北地區媒體相比較,甚或與中部地區媒體相比較,無論在總量上,還是在影響力上,差距顯而易見,在全國市場上的競爭力處于弱勢。

(二)人才匱乏,原動力不足

現代媒體是知識密集、技術密集、人才密集的高度集合之地。媒體的創新、制作、營銷、管理等,都有賴于高素質的專業團隊。長期以來,西部地區受區域環境、經濟條件的影響,本來稀缺的人才,卻一直演繹著“孔雀東南飛”。改革開放30年來,西部地區在人才引進、培養、使用、待遇等方面,盡管取得一定進展,但更多受到諸如環境、政策、機制等因素的制約,人才隊伍建設遠遠跟不上媒體發展的需求。

此外,在媒體專業人才培養的布局上也不盡合理。傳媒機構在地理分布上多集中于東中部經濟發達的地區。目前我國總共有十四家高層次媒介人才培養機構,新聞傳播博士點。它們分別是復旦大學、中國人民大學以及中國傳媒大學、華中科技大學、武漢大學五家一級學科點;清華大學、浙江大學、上海大學、北京大學以及廈門大學五家二級學科點;中國社會科學院以及暨南大學、四川大學、南京師范大學四家新聞學二級點。其中只有四川大學一家位于西部地區,這與西部大開發、三網融合、全媒體等發展環境的鋼性需求,與媒體發展對新聞專業人才的需求,形成巨大的反差。

西部地區的媒體受眾群體受教育程度水平較低,也在一定程度上制約了西部媒體的生存與發展。從社會性傳播活動所必需的受眾所受教育程度上來看,西部地區受過初中以上教育的人口比例明顯要低于全國平均水平。受教育程度的不同將會導致人們在信息傳播活動中表現出相對應的差別。

(三)缺乏創新與突破

由于長期受到地理、歷史、地域文化等因素的影響,西部媒體已經形成了較為獨特的媒介內容和形式,在一定的區域范圍,培育了具有媒體個性的文化品質,也形成了相對穩定的受眾群。但毋庸置疑,西部媒體長期以來在傳播內容和傳播方式上缺乏創新,缺少變化,還沒有出現真正有影響力的媒體品牌。從整體上而言,西部媒體思想觀念滯后、人才機制僵硬、資源整合乏力、創新能力不足等原因的存在,致使其與東部媒體觀念先進、機制靈活、創新活躍的競相發展的生態環境相比,無疑在號召力和影響力上存在著很大的差距。

二、西部媒體的發展出路

在全媒體背景下,各媒體之間的競爭將更加激烈。西部媒體要在白熱化的媒體競爭中求得一席立足之地,唯有創新做強。

(一)構建思維新向度,開闊傳播新視野

思想是行為的先導者,只有具備現代化的媒介思想,才能不斷促進新聞媒體向著現代化的方向上不斷前進。西部地區媒體應該認清現代媒介的發展趨勢,將過去的區域性視野拓寬為全國、全球性的視野,轉換原來的平面思維為立體式的思維。隨著西部大開放戰略的全面、深度實施,西部地區必將成為國內外矚目的焦點所在,所以關于西部的新聞報道也要具有國際性的思維,在新聞傳播思維和方式上盡量同國際接軌。

在這一點上,西部媒體可以借鑒上海媒體對浦東開發區的成功報道上。比如《新民晚報》等眾多上海媒體,曾在浦東新區的報道中提出“立足上海、面向全球”,他們提出“作為新聞工作者,我們有責任將浦東發生的重大信息,放在全球視角的位置進行報道。并且,上海媒體還主張改變以往的思維模式,認為“浦東的新聞點,不在于發生了多少史無前例,而在于如何按照國際慣例辦事”。也正是上海媒體對浦東新區的成功對外宣傳,為浦東新區樹立了良好的區域形象,才使得浦東在招商引資以及經濟發展上獲得了巨大的成功。

(二)打造區域強勢媒體,增強影響力和輻射力

當前,西部媒體依托西部各省區的區域經濟以及中心城市群體,以服務區域經濟圈作為自身發展的一個重要方向,努力將自身發展成為區域強勢媒體,這對于西部媒體的發展有著重要的意義和作用。西部地區雖然在經濟、政治、文化等方面存在一定的劣勢,但是也有地大物博,民族文化豐富,多民族對經濟形式的明顯優勢,這使得異地媒體很難在西部經濟地區成為強勢媒體,同時這也為當地媒體的發展提供了很好的契機。比如四川日報社,就以成渝經濟圈為依托,創辦了以重慶、成都為核心、進而輻射周邊中小城市群的新型報紙《華西都市報》,從而奠定了其區域強勢媒體的地位。無獨有偶,陜西的《華商報》也正是很好地運用了這一戰略,以西安為核心,進而建立起了在三秦大地上具有強勢媒體地位的區域性主流媒介。西部媒體在自身所具實力還不足以影響全國的形勢下,將自身創辦成強勢主流媒體絕對是一條科學有效的途徑。

三、集合區域優勢資源,聯合抱團集約推進

西部媒體想要在全國乃至全球范圍內提升其影響力,應著力整合資源、形成合力,通過“強身健體”,提升整體實力,增強市場競爭力。

(一)做強做大,走集團化發展之路

在全媒體生態環境中,西部媒體要徹底改變單一的經營模式,走多產業并舉,多功能開發,多元化經營的路子。要充分利用西部比較優勢,以資本為紐帶,通過多種形式拓寬投資渠道,成立經營實體、進軍相關領域、打造產業鏈條等,構建全面發展的格局,建立產業化、集團化運作機制,促進西部媒體走向集約化強力發展的坦途。這方面可以借鑒四川報業集團的經營經驗。目前四川報業集團不僅決定通過爭取擁有電視頻道來實現資源的共享,同時還進軍網絡以及電子商務領域,正式將之前的以報紙為主要業務的經營模式轉變為集網絡、電視以及報紙為一身的集團化經營模式,這不僅提高了自身在眾多媒介中的影響力,更重要的是這為自身的發展拓寬了空間,實現了與現代化媒介方式的融合。湖北荊州臺的《壟上行》欄目也是媒體集團化運作的生動例證。從最初的一檔農業節目,到打造成全省統一連鎖品牌,湖北長江壟上傳媒集團公司組建后,將通過電視、平面、網絡、廣播等渠道實現跨媒體、跨區域傳播,走向全國,做全國最大、最優秀的服務“三農”的媒體平臺和上市公司。

(二)合縱連橫,走跨區域、跨媒介聯合之路

西部媒體作為區域性的媒介想要在短時間內具備全國、全球性的影響力,顯然是極其困難的。但是西部媒體完全可以憑借自身的資源與優勢,走跨區域、跨媒介的聯合道發展之路,這方面的實踐探索已經積累了有益經驗。比如湖南衛視與青海衛視的合作,甘肅衛視與貴州衛視的合作,上海第一財經頻道與寧夏衛視的合作等;而全媒體的發展,促進了各媒介之間相互滲透、跨界交越、取長補短。紙質媒體涉獵網絡、電視;電視媒體涉獵報紙、移動網絡;廣播媒體與紙質媒體、電視媒體合作;媒體之間由競爭到合作,跨媒體運作已成必然趨勢。西部媒體走跨區域、跨媒介聯合的道路,組建復合型的傳媒集團,可以積小成大、積弱成強,壯大自身的實力,快速實現質與量上的飛躍,值得大力探索、勇敢嘗試。

四、打造媒體強力品牌,增強核心競爭力

品牌是媒體核心競爭力所在。現代品牌管理學認為,“品牌”已經不單單是企業“傳遞價值的信號”,而是“代表價值的符號”。在“品牌”消費時代,“人們對品牌的認知和受品牌的影響,是由于品牌在市場競爭中所體現出來的強大推動力。企業能否培育出自己的品牌,進而打造成知名品牌,決定了企業在市場上的競爭力。”[3]縱觀有號召力和影響力的媒體,莫不如此。湖南衛視早在2004年提出“快樂中國”的品牌理念,致力于打造“中國最具活力的電視娛樂品牌”,通過創新機制、核心人力、資源建設衛視品牌,使其娛樂品牌價值持續提高;浙江衛視用顏色定位,形成獨特的文化識別系統。“中國藍”品牌,不僅彰顯著江南的人文特質,也代表了競爭中的“藍海策略”,實現了浙江衛視品牌價值的差異化,大大提升了影響力;江蘇衛視憑借“情感世界,幸福中國”的定位,打造了《非誠勿擾》等一系列品牌節目,江蘇衛視的品牌價值得到延伸、放大。

值得欣喜的是西部媒體在跨區域合作中,品牌建設也取得了進展。比如青海衛視與湖南衛視合作,定位于“大美青海,綠色中國”,其傳播理念、頻道包裝、節目編排等都進行了重構;寧夏衛視與上海電視臺的合作,成為第一財經的上星衛視,東西部文化資源的相互融合,形成“1+1大于2”的增生效應,建構起寧夏衛視的品牌。但不可否認,西部多數媒體在品牌建設方面還處于初級階段,而這也恰恰是打造品牌、培育品牌、建設品牌的巨大空間,西部媒體大有文章可做,潛力無限。

五、強化人才建設機制,增強媒體造血功能

媒體是智力密集型和技術密集型行業,具有以個人創造性勞動為基礎的特征。特別是全媒體環境下,新聞報道將是文字、圖片、視頻、音效多種表現形式的綜合體現,傳播渠道涵蓋報刊、電視、廣播、網絡、手機等多種媒體,記者將集采、寫、攝、錄、編、網絡技能運用,以及現代設備操作等多種能力于一身,全媒體的發展趨勢無疑對人才隊伍的綜合素質提出了更高要求。

西部媒體人才隊伍建設,既要前瞻科學,又要立足實際,多措并行。第一,建立人才培養機制,與社會新聞人才培養機構(主要是各大高校)進行聯合,培養新聞媒體相關專業的高水平人才,為新聞媒體的發展不斷輸入新的血液;第二,建立媒體培訓機制,定期組織員工進行現代化媒體專業知識的培訓,促進專業人才隊伍整體素質提高;第三,建立人才引進機制,制定引得進,留得住的保障政策,為人才提供積極寬松的工作環境、生活環境,在充分發揮他們才智的同時,帶動并培養一批本土媒體團隊,為創新發展、跨越發展奠定堅實的基礎;第四,建立人才激勵機制,在用工制度、績效考核、薪資待遇、職稱晉升等方面,有更多的創新、更活的保障、更大的空間。

優秀的專業人才是媒體生存發展的根本保證,媒體的競爭實質是人才的競爭。2012年5月,江蘇廣電總臺首批120名全媒體記者上崗,標志著江蘇廣電全媒體聯動平臺搭建完成并開始運行[4];無錫廣播電視臺所屬頻率、頻道、網站、期刊的41位記者、編輯經過專業培訓后,上崗成為全國城市臺首批全媒體記者,他們將擔負起全媒體報道的梯次滾動發布和綜合服務的職責[5]。全媒體時代剛剛開啟,東部媒體再次顯示了他們的前瞻意識、創新膽識。西部媒體唯有在文化產業大繁榮大發展的戰略機遇中,強化危機意識,樹立“只爭朝夕”的勇氣,才能在未來的市場競爭中不斷縮小與東部地區的差距,尋得生存之道、壯大之路。

西部媒體的發展是一項系統化工程,既要我們遵循媒介發展的客觀規律去總結分析,又要立足媒體現代化發展的趨勢去探討,同時也要從西部經濟發展的環境和需求去科學考量,希望更多的業界人士以及研究人員參與到這項課題的探討中來,共同為西部媒體的科學發展出謀劃策,獻智獻力。

[1]杜春希.省級電視臺產業經營發展戰略研究[D].貴州大學,2008.

[2]董春.中國廣電產業空間發展研究[M].復旦大學出版社,2012:118

[3]王焰.中數傳媒的品牌建設之路[J].電視研究,2008(09)

[4]何可一.全媒體記者的關鍵詞:“破”和“融”[J].視聽界,2012(05).

[5]鄧雁京.城市臺廣電全媒體建設的關鍵點[J].視聽界,2012(05).

[6]趙欣.中西媒介集團化發展比較——兼談媒介集團在對外傳播中的作用[J].新聞世界,2010(04).

[7]張碩勛,王曉紅.論地域文化傳承與西部媒介集團的發展[J].科學經濟社會,2007(01).

[8]張碩勛,許小平.西部地區報業人力資源管理機制創新策略——以甘肅日報報業集團為例[J].當代傳播,2008(02).

[9]李莉.淺談西方媒介集團化發展的啟示[J].青年記者,2007(01).

[10]張志勇,全媒體戰略中資源融合的路徑[J].新聞戰線,2012(03).