42例上消化道出血術后護理

孫玉琴

42例上消化道出血術后護理

孫玉琴

目的探討綜合護理在消化道出血術后護理中的應用。方法對照組給予常規護理,治療組在常規護理的基礎上給予綜合護理,包括密切觀察病情、體位護理、疼痛護理、呼吸系統護理、消化道系統護理、出院指導等。結果兩組患者經積極治療與護理后,其出血癥狀均已消失。對照組總有效率為77.50%,滿意率為77.50%;觀察組總有效率為95.24%,滿意率為97.62%,觀察組總有效率及滿意率明顯高于對照組,兩組比較差異存在統計學意義(P<0.05)。結論綜合護理在消化道出血術后護理中發揮著重要的作用,可提高患者的滿意率,促進疾病的治療,值得在護理實踐中推廣使用。

上消化道出血;術后護理;綜合護理;滿意率

我院于2011年1月~2012年2月對42例上消化道出血患者給予綜合護理,其護理效果較為理想,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料選取2011年1月~2012年2月我院收治的42例上消化道出血患者為觀察組,其中男27例,女15例;年齡41~88歲,平均(57.1 ±8.5)歲;合并癥:糖尿病7例,冠心病11例,腦血管疾病8例,高血壓病13例,其它疾病3例;出血原因:食管胃底靜脈曲張破裂8例,急性胃黏膜損傷9例,消化性潰瘍15例,其它10例。同期選取40例上消化道出血患者作為對照組,兩組患者在性別、年齡等方面差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 護理方法

1.2.1 常規護理對照組給予常規護理,術后給予常規監測,每隔30min檢測患者的呼吸、脈膊及血壓,參照臨床麻醉方式,指導患者將頭往一側靠,防止口腔內胃內容物或分泌物誤吸[1]。引導患者進行早期活動,如在床上進行四肢活動,避免出現深靜脈血栓,盡可能在最短的時間范圍內下床活動,大部分的老年患者由于各方面的原因,術后需要長時間臥床,對此,術后護理應更加的周到與細致,引導患者進行床上活動,包括四肢活動、翻身拍背、深呼吸、按摩四肢等,活動過程中應做好傷口的保護工作。

1.2.2 綜合護理觀察組在常規護理的基礎上給予綜合護理,包括以下幾點:①密切觀察病情。術后,應密切觀察傷口是否出現滲血現象、滲血量為多少、是否出現異常氣味及分泌物等,同時加強管道觀察,確保患者引流管、胃管及尿管保持通暢,避免出現扭曲、折疊及受壓現象,注意觀察引流液的顏色、性質及容量等[2]。②體位護理。若患者為鏡下治療,則術后應選擇臥床休息,可微微抬高床頭,約20~30cm,避免胃酸侵蝕食管,減輕患者的燒灼感,防止肺內誤吸胃內容物。③疼痛護理。術后,患者胸骨后可產生疼痛感,因此應加強疼痛護理。若患者胸骨后疼痛厲害,則可選擇平痛新或曲馬朵給予肌注治療,劇烈疼痛時,可選擇杜冷丁及強痛定給予肌注治療[3]。④呼吸系統護理。確保患者呼吸道的通暢,觀察患者是否存在舌后墜及痰鳴等多種癥狀,同時,密切觀察患者的呼吸深度及頻率;可定期或不定期地進行拍背及翻身,以免肺部出現感染;對于痰多的患者,可實施霧化吸入。⑤消化道系統護理。可給予H2受體拮抗劑、西咪替丁及洛賽克治療,以免胃黏膜出現損傷;爭取早期進食,以免胃腸功能產生紊亂,減少或避免胃黏膜萎縮癥狀的產生,密切觀察患者的胃液,判斷其是否出現咖啡色胃內容物。

1.3 療效判定治愈:治療后癥狀已完全消失,且達到徹底止血目的;有效:治療后癥狀已明顯減輕,出血現象也已經得到明顯控制;無效:治療后癥狀沒有好轉,出血現象沒有終止或病情加重。

1.4 統計學方法選擇SPSS 15.0統計學軟件實施統計學處理,計數資料比較采用χ2檢驗,P<0.05為差異明顯,存在統計學意義。

2 結果

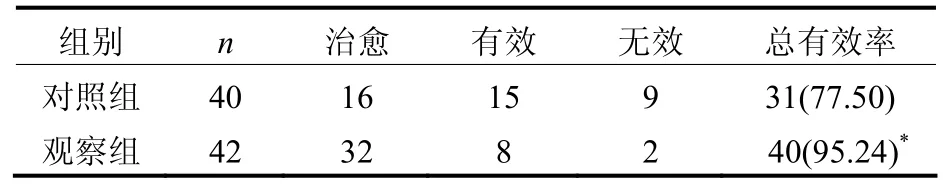

2.1 療效比較經積極救治及精心護理后,觀察組治療效果優于對照組(P<0.05),見表1。

表1 對照組與觀察組療效比較(n,%)

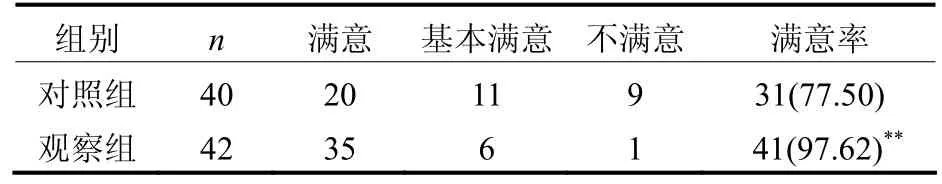

2.2 滿意度比較護理后對兩組患者護理滿意度進行調查,觀察組滿意率高于對照組(P<0.05),見表2。

表2 對照組與觀察組滿意度比較(n,%)

3 小結

消化道出血術后給予綜合護理,可有效減少再出血的發生,促進疾病的治療,在挽救患者生命、提高患者生活質量方面發揮著重要的作用,同時可以提高患者的滿意度,有利于建立良好的護患關系,值得在護理實踐中推廣使用。

[1] 邱菊,趙雅娟.上消化道大出血急性期的護理體會[J].中國社區醫師(醫學專業半月刊),2009,11(10):144-145.

[2] 閆作惠,王秀萍,黃方.急性上消化道出血40例的護理[J].中國誤診學雜志,2009,9(02):382.

[3] 裴中娟.急性腦出血并發上消化道出血的觀察與護理[J].現代中西醫結合雜志,2009,18(01):90-91.

R473.6

A

1673-5846(2013)01-0361-02

河南省鎮平縣人民醫院,河南南陽 474250