洪波:在線社區的“中國故事”

洪波/口述 賀文/采訪 整理

我們現在所說的“社區”,過去叫虛擬社區,因為它跟線下的社區不一樣。在線社區在中國的發展最早當是在1996年。那時中國網站很少,互聯網上絕大部分是英文網站,上網干嗎?就是泡社區。

早期的社區,比如“水木清華”這樣的校園BBS;比如“中網新空氣”,它有一個在線的論壇BBS,還有一個聊天室;稍晚一點,新浪的前身之一四通利方公司,推出的中文網站“利方在線”,提供中文搜索、新聞、中文論壇、聊天室等信息服務,很快就成為最受歡迎的中文網站之一。

當時大家上網的需求很簡單,更多是為了聚集,跟別人溝通、交流,上網獲取信息只是一部分,因為那時候互聯網能提供的信息很有限。

其實,在中國大陸的互聯網對公眾開放之前,全球很多地方的華人已經在網上交流了。大概1993年前后,大陸、香港、臺灣以及全世界各地的華人,聚集在一個叫ACT(alt.chinese.text)的新聞組里面,這應該算是最早的中文網上社區。

一個網站就是一個BBS

中國人好像特別適合社區這種形態。社區是中國網民很早就接觸到的互聯網形態,包括后來的網民上網很多也是泡BBS。

后來出現了很多專門的BBS建站工具,讓搭建一個BBS變得更加簡單。典型的就是康盛創想這樣的社區平臺與服務提供商,它們的產品Discuz!提供一套成熟的社區論壇技術解決方案。其結果就是,任何人都可以很容易地搭建一個BBS,形成一個小的社區,人人都可以成為“站長”。

這應該算得上社區在中國發展的獨有特點。在西方很難看到像中國這樣有這么多的BBS,西方的BBS更多地走向專業化。比方說技術人員的社區,高級工程師的社區,攝影師的社區等,他們更多地討論一些專業問題,不像中國的BBS面向越來越多的普通網民。當時中國幾百萬個網站里頭可能90%都是BBS,形成了“一個網站就是一個BBS”這種很獨特的中國特點。

在這個基礎之上,很多社區做大了,非常典型的像“天涯”這樣的綜合性社區,最早聚集一幫游戲玩家、有比較獨特的BT文化的“貓撲”,形成了一定的規模;再到后來就是百度貼吧,這種依靠關鍵詞搜索的話題社區;豆瓣、大眾點評等興趣型的社區;還有一些地域性的社區,中國有很多的城市BBS,比較典型的是杭州19樓,他們現在也在規模化發展,收購或是自建了很多的地方BBS。

中國難有Craigslist

這種多樣化、階段性,也是社區在中國發展很獨特的地方。

在西方也有一些比較老的、有規模的社區,典型的如Craigslist。它是美國人最喜歡的網站之一,有人在這里賣自己的二手車,有人在這里租房子,有人在這里找到工作,有人在這里找到幫自己修電腦的人,還有人在這里找到女朋友。簡單來說,Craigslist就是一個巨大的網上分類廣告加BBS的組合。

它的創始人Craig Newmark從1995年開始,義務做郵件列表(mail list),向朋友們介紹舊金山各種藝術活動信息。早期的郵件列表也是地域性的,信息和用戶集中在硅谷所在的灣區。后來有人說郵件列表的方式還是不太方便,最好建一個網站,于是就有了后來的Craigslist網站。網站內容不再只由Craig Newmark來發布,而是由用戶發布,因為灣區是互聯網氛圍很濃的地方,Craigslist在灣區很快發展起來。到后來,Craigslist發布的信息不再局限于演出活動,還有二手物品等,到后來逐漸形成了分類廣告的特點。

到今年,Craigslist成立18年了。這么老的一家互聯網公司,形成了比較獨特的社區文化,它應該算得上是美國最大最有名的社區。盡管后來互聯網的發展速度很快,也出現了很多其他形態的社區類產品,但到目前為止,還沒有誰能夠真正完全替代Craigslist的。

中國情況就不一樣。像Craigslist這種18年的老牌社區,可能比較難出現。中國的社區形態比美國要豐富得多,很多新的社區會分散用戶的注意力,社區的形式非常多樣,發展的階段性也很明顯。社區在中國發展的多樣化,也讓社區網站在中國想要做得持久變得挺困難。

剛才講到的天涯、貓撲、百度貼吧、QQ空間、豆瓣等,已經呈現出社區在中國的發展形式非常多樣。包括微博也算是一種社區,這種社區是以人為核心的,通過人不同的關注形成了社區。綜合來看,社區在中國的發展形成了中國互聯網的特色。

中國社區文化差異比較典型的例子是,Twitter在美國的發展,就是基于人的關注去形成的一個實時的信息傳播平臺;但是微博在中國,新浪為它增加了評論功能,圍繞一個人發布的一條微博,可能形成很長的評論。某種程度上,新浪微博又像一個傳統的BBS,微博里的評論就好像BBS里的跟貼。

為什么新浪微博要增加評論的功能?我覺得這比較符合社區或者BBS這種形態在中國長期以來所形成的用戶對它的認知,對它的依賴。新浪微博當時推出這個功能,騰訊微博還堅持不做評論,后者希望能夠做得純粹些,做得更像Twitter一點,結果發現不行,用戶真的是愿意在一條微博后面反復地跟貼評論,哪怕談論的話題跟主題已經完全沒關系。這種東西就是中國用戶需要的,大家就是需要一個契機,有機會在這兒交流。這就是比較獨特的中國特色,如果你不做你就損失了用戶,用戶對你就沒有需要,不得已騰訊微博也做了評論功能。

總之,我覺得社區在中國已經不是一個具體的特定的互聯網產品,它就是一種用戶交互的方式,這種社區的文化深深地嵌入到整個中國互聯網的基因當中,所以它才在中國形成了跟全球完全不同的景觀。

他們憑什么

當然社區做得比較好,形成自己的特色,并且很難被新的產品完全替代,這樣的產品典型就是豆瓣。

豆瓣首先是一個基于標準化的文化產品建立的社區,這個社區的用戶最早都是關注共同的東西,比如讀書、電影、音樂等標準化的文化產品。這樣的產品定位先對用戶做了一次篩選,形成一定區隔,然后再在這個基礎上讓更多的對這些東西有興趣的人聚集進來。正因如此,即使新浪微博起來了,新浪微博更多的還是關注公共話題,而不是比較狹窄的個人興趣,而豆瓣因為抓住了比較狹窄的個人興趣,而且抓得比較好,再加上后來小組的發展速度也很快,用戶的創意層出不窮,很快就聚集起一幫有興趣的人,新浪微博的崛起對豆瓣也難以有大的沖擊。

百度貼吧的成功,與豆瓣有些相似的地方,比如貼吧的小組。

貼吧在2003年底正式上線,誕生在豆瓣小組之前。貼吧的產品創意來源于李彥宏,他經常會發現,在互聯網上搜一些技術話題沒有答案,他想為什么不可以求助于知道這個答案的人呢。用戶搜一個關鍵詞,貼吧就把Ta導入到相應的小組里,如果沒有答案,Ta可以創建新的小組,在里邊提問,進而可能把知道的人,同時也在搜索這個問題的人給吸引進來。這是李彥宏最早的想法。

當然,貼吧后來的發展已經不完全按照設計者的思路展開,而是按用戶怎么用。比如后來出現了很多小組,有專門玩游戲的,有不同地域的,“超女”特別火的時候,一些超女粉絲分別建立了自己相關的貼吧,在里邊爭論得非常激烈,比方說張靚穎吧的人經常跑到李宇春吧里邊去踢場子,打得挺激烈,再加上在比賽過程中,很多人跑到里邊去揭黑幕,導致貼吧一下子很火。

后來貼吧也慢慢降溫,不再像開始那么火了,進而到后來很多東西可以替代它,比較典型的就是微博,微博對于爆料的替代作用很強。百度一度也想把貼吧拿出來單獨做,從一個社區產品,到專門成立貼吧事業部,希望探尋貼吧的商業化路徑。但結果發現行不通。成立事業部時,貼吧還比較火,但是成立之后,貼吧就開始沒那么火了,后來這個事業部又撤銷了。

事實上,貼吧的商業化沒有那么容易。比如依托于行業、依托于地域去做貼吧的商業化,會遇到很多挑戰和競爭,包括不同地域對于商業化可能有不同的需求;貼吧在地方還會面臨微博這種跨地域性產品的競爭,越來越多的網站也在加強地方網站建設,比方新浪、騰訊都有很多的地方站,再有專業性的、行業性的社區也很多,像技術人員的社區CSDS等。所以,我覺得貼吧受周邊環境變化的制約是很明顯的。如果互聯網能夠停留在2003、2004年,貼吧可能沒有對手,但今天的貼吧已經有很多的對手。

QQ空間在誕生之前,國外已經有了MySpace,2005年、2006年時特別地火。那時候Facebook還沒起來,MySpace當時也是一個社區型的網站,在國內就有很多人copy(復制),比較典型的是51.com。51.com在那個階段的發展速度很快,讓騰訊感到一些威脅,所以騰訊開始加強QQ空間(Qzone)的建設。通過QQ客戶端的導入作用,Qzone很快就脫穎而出,現在已經成為整個騰訊平臺上非常重要的部分,并且賺錢也不少,再加上開放平臺,把第三方的開發者引入,給QQ空間帶來更多的應用類型。現在51.com已經基本上失敗了,更凸顯出QQ空間的強大。

警惕!過度運營

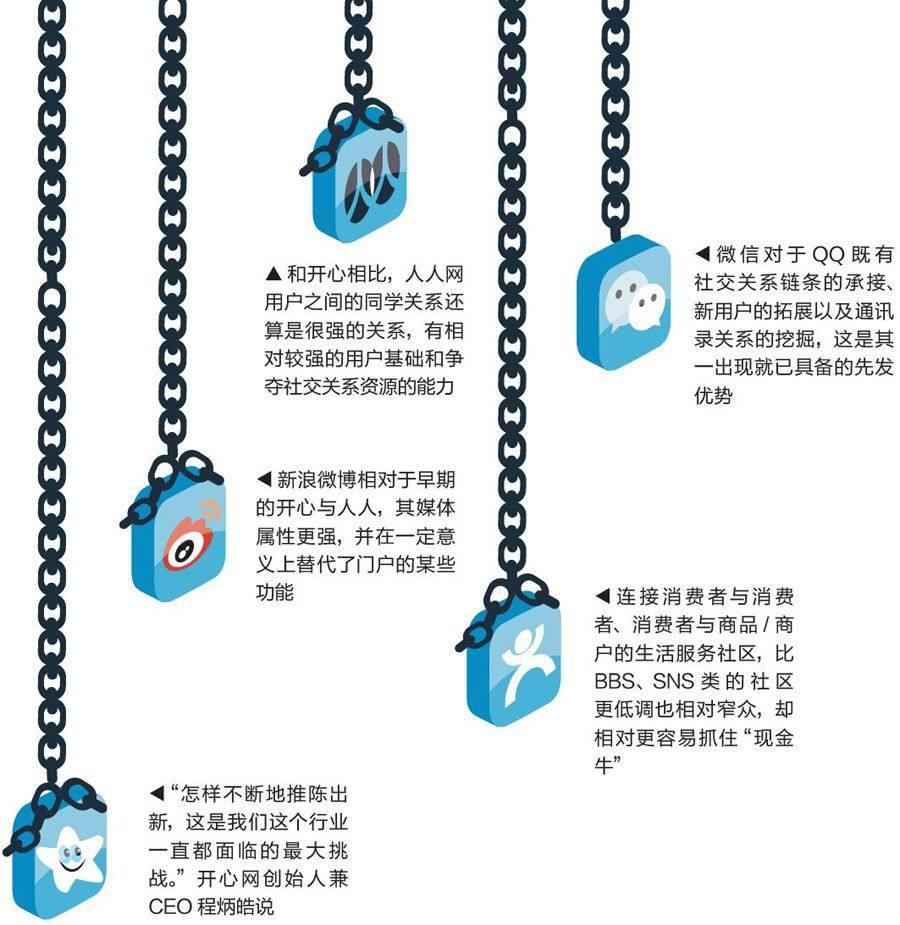

像人人、開心等SNS網站,他們跟上面提到的社區還不一樣。

他們實際上模仿的是Facebook,Facebook的核心是管理人的關系、關系鏈,而不是提供給用戶一個交流空間、活動空間。除了像照片、小組等基本應用是由Facebook官方提供外,依托于關系鏈之上的其他應用均是由第三方提供的。Facebook也多次強調,它不是一個社區,它就是社交圖譜(Social graph),但很多人仍然把Facebook當成一個社區。Facebook提供的是一個社交圖譜,至于依托這個圖譜能夠做哪些事,讓用戶在這上面產生哪些行為,這不是Facebook關心的。

我認為國內的人人網、開心網是在模仿Facebook的做法,但是因為他們的思維方式不一樣,其結果也不同。比如Facebook盡量遠離給用戶提供具體的場景,像讓用戶去討論某一個共同話題,這種事情Facebook不干,但是人人網就會較多地介入到用戶的在線活動中。它會有意地引導用戶,原本應該躲在幕后的平臺方過多地介入到社交網絡具體的運營當中,過多地干預用戶的在線行為,最終的結果就是它做了一個社交網絡,但是它的運營方式又是社區化的運營。

所以我們看到,Twitter的崛起對Facebook沒有影響,但是微博的崛起對于人人就有影響。當然,平臺方過多介入用戶行為,還有一個很重要的原因是跟盈利有關。

事實上,看起來好象你運營的能力很強,其實很容易被別人替代。一方面是新的產品可能不需要那么強的運營就會替代你,另一方面很強的運營能力可能會成為弱點。

開心網的情況和人人網還不太一樣。開心起來得快衰落得也快,這個過程中受微博的沖擊比人人還要大,因為它的用戶基礎比較弱。人人網用戶之間的同學關系還是很強的關系,但是開心沒有這種強聯系,它靠游戲把用戶吸引進來,然后通過用戶拉人的功能,幫助它做擴張。這里面存在的問題,一是游戲本身是有階段性的,它很快就過時了,一旦你沒有新的更強的游戲推出,用戶就不會留在這里,換句話說你沒有真正地拿到用戶的社會關系;另外,你也不了解這種社會關系,不像Facebooknay連你交往的密度都很了解,你把你的社會關系的聯系密度完全暴露給了Facebook。這個基礎開心網是沒有的。

前面說到的天涯,它能夠發展起來算是天時地利人和,后來被替代也是“天地人”的環境變了,沒辦法。

早期中國那么多的BBS,為什么天涯能夠脫穎而出?一方面是原來很多的BBS做不下去了,難以維系;另一方面已經形成一定規模的,后來發展速度沒那么快,比如西祠最后重又淪落為一家地方網站,而一直堅持下來的天涯則迎來了盈利的春天,盈利方式、手段越來越多,愿意支持這種社區網站的公司也越來越多,再就是越來越多的用戶上網、越來越多的對社會問題的關注,也讓天涯成為那個時期的中心平臺。

天涯比較典型也比較倒霉的是,原本要在創業板上市的,但因為Google撤資的問題牽扯了它們;而且在這個關口上,新浪微博起來了,之后對于天涯這種綜合性的尤其是公眾話題的社區影響非常大。

而貓撲走到今天這一步,既有外部的原因也有內部的原因。外部原因是用戶的活動場景越來越多了,比如豆瓣各種各樣的小組已經超過了貓撲所能夠提供的東西,豆瓣有更強大的產品。這對于貓撲就是一種完全的替代。二是貓撲內部運營的問題。陳一舟收購貓撲之后,打算靠貓撲的社區概念上市,希望成為中國第一個上市的Web2.0公司,所以對貓撲大動干戈的商業化,包括把貓撲改得像一個門戶,包括建立不同的頻道,最終這里不再是用戶自己的活動場景,要知道社區應該是用戶自己的活動場景。

移動端的新機會

在移動互聯網時代,我覺得傳統的有優勢的互聯網產品,能夠延伸它的優勢,可以通過移動互聯網來擴大它的渠道。比較典型的就是騰訊旗下的產品,在移動互聯網上很容易地獲得了很大的用戶;更典型的就是Facebook,Facebook是一家典型的互聯網公司,而且扎克伯格本人都承認Facebook過去在移動端有許多錯誤,即使如此,在各個應用下載的網站可以看到,Facebook的官方應用下載率非常高,幾乎都是前幾名(除了中國市場)。

對于移動互聯網來說其實也有新的機會。比如圖片分享網站Instagram,專注于手機拍照的這種分享,很快也能夠形成規模,兩年做到10億美元的規模,這在過去都很難想象的,后被Facebook收購也是對它價值的認可。

比方唱吧是一個純移動互聯網的產品,它沒有任何移動互聯網的優勢可以延伸,但是它抓住了用戶自我表現的一種需求,又把它做得比較有趣,這樣讓它也有機會形成一個在線卡拉OK的分享社區。你專注于用戶不同的興趣點,一樣可以做出不同的興趣社區來。

對于唱吧這樣的產品,騰訊其實沒必要關心。前者再怎么做,都是一個相對小眾的產品,只是滿足騰訊用戶的一部分需求,騰訊其實完全可以引入唱吧。而且用戶上了唱吧依然離不開騰訊平臺,他日常的其他的交流仍然需要依賴這個平臺,即使唱吧做成了一個熟人社交的產品,但是對于我這種不愛唱歌也不愛聽別人唱卡拉OK的人來說,它對我一點吸引力都沒有。

陌陌其實是走了一條像當初的51.com那條路,大家定義陌生交友的51.com就是泡和被泡。現在它也想往熟人社交上轉,我覺得很難。另外,有很多人是因為好奇想了解一下陌陌,但是不會真的把他的社交關系帶上來,這個太難了。

啪啪則是在一個更細分的市場,滿足更細分的需求。它面臨的挑戰,一是“有聲的照片”這個說法是需要教育用戶的,二是它的傳播是受限的。

如果說在移動端做社區類、社交類產品,能夠有一些共性的產品特質的話,“共性”就是滿足用戶需求,一定要抓住用戶或者說挖掘用戶的某一種需求,這是一定的。

(洪波,知名IT博客,原IT社區Donews總編輯,五季咨詢合伙人)