海爾的網絡化戰略

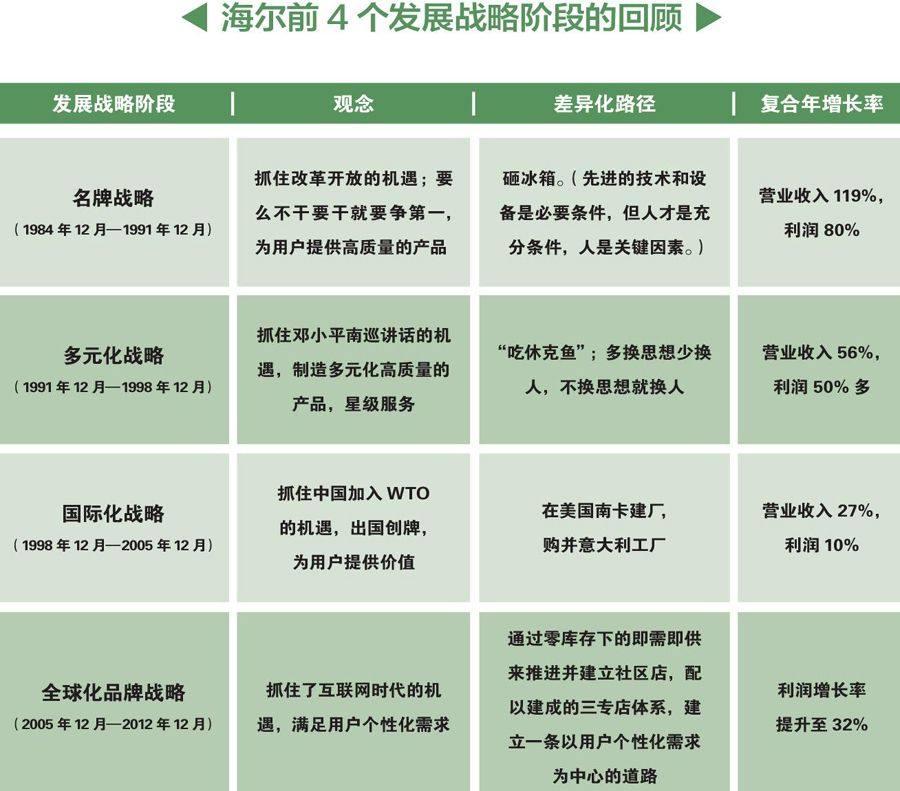

從1984年12月26日創業到今天一共過去了28年,這28年我們以7年作為一個戰略發展階段,到現在已經過去了4個戰略發展階段。今天我們進入了第五個戰略階段,也就是網絡化戰略的階段。

德魯克說,企業的目的只有一個正確而有效的定義,就是創造顧客。按照今天互聯網時代的話說就叫做用戶體驗。28年來,我們的戰略一脈相承,海爾之所以有競爭力就是因為永遠為用戶創造價值這個方向始終沒有偏移,今后不管經過多少個戰略階段,這個方向要始終堅定不移。不同的是根據時代的變化做出調整,因為時代的企業必須永遠跟著時代走。

前四個戰略階段中,從1984年到2005年的這三個戰略階段是傳統經濟的思路,我們的管理方式、管理工具都是按照傳統經濟來做的,它的基本理論是分工理論,生產現場就是生產線,組織就是科層制。

第四個戰略階段從2005年到2012年,這7年海爾開始向互聯網時代的企業轉型,人單合一雙贏模式就是為了這次轉型。現在進入第五個戰略階段,我們要做的就不是轉型了,而是堅定不移地在互聯網時代把人單合一雙贏模式做好。

不斷找到實現戰略的路徑才是做正確的事。思路清楚之后,就要找到實現戰略的路徑,如果路徑不明確,那思路就是空的。所以找到實現戰略的正確路徑,才是做正確的事。就像競爭戰略之父邁克爾·波特所指出的,用數字表示一個目標,這不是戰略,怎么用差異化的路徑去實現目標才是戰略。

網絡化的市場

用戶的網絡化。過去的用戶可以細分,可以主導,你說什么樣的產品好,可能用戶就聽你的,但是現在不行了。在網上,信息不對稱的主動權到了用戶手里,用戶說選誰的就選誰的,企業成被動的,所以企業要跟上用戶點鼠標的速度。現在用戶表達的訴求成了千人千面,各異的網絡化。

營銷體系的網絡化。原來營銷是碎片化,其實現在變成網絡化了,為什么呢?里夫金在《第三次工業革命》中說,第三次工業革命是個人化生產的革命,將來的企業組織形式是分散型加合作型。我覺得現在營銷體系就是分散型加合作型。所有的網店都是分散的,無數個網店,形成一個網店的網絡,極其分散,高度合作,比如支付網絡、配送網絡的合作。這是真正的分散型加合作型,變成一個營銷體系的網絡化,這和傳統的大型購物商場完全不同。互聯網時代就是精細制造,精準營銷。網購的價格非常低廉,可能是實體店的50%或70%,但是快遞又可以變成精準快捷的配送,這完全顛覆了傳統的模式。

企業必須轉型。我用了一個詞叫“物是人非”,物還是原來的產品,但是人已經不是原來的人了。這里的“人”指兩部分:一部分人是外部的用戶,一部分人是內部的員工。原來是企業的廣告決定用戶的選擇,現在是用戶的選擇可決定企業的生死。在外部,用戶主導企業,從一對一,到一對多,再到多對多。工業經濟社會以前,用戶和企業之間,和作坊之間就是一對一,那時有句話叫酒香不怕巷子深,因為口碑要一個一個地傳。但在工業社會就是一對多,一個企業強力發布廣告,很多用戶都來聽,所以是企業主導用戶。但互聯網時代是多對多。比如網上用戶的評論,一些人說你好,一些人說你不好,企業沒有決定權,你只有聽用戶的。現在是用戶完全主導企業,而不是企業主導用戶。

在內部是員工主導企業。因為用戶的個性化需求一定要靠員工去滿足,再靠過去的正三角組織,領導做了決定一級一級傳達下去,根本不行。日本企業執行力非常強,它們的文化是“唯尊是從”,上級布置的任務一定堅決完成。但這樣的堅決執行和市場是有距離的,你執行完了上級長官的意志,并不等于你滿足了用戶的需求,所以必須讓員工去創造用戶的個性化需求。

網絡化的企業

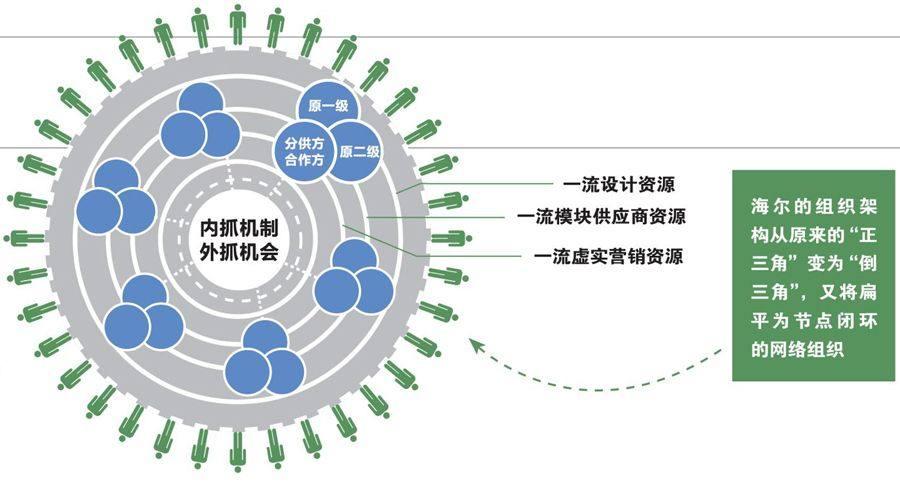

企業必須網絡化,變成網絡化的企業,才可能適應這個網絡化的世界。下圖是我們組織架構變化的圖,從原來的“正三角”轉變為“倒三角”,又從“倒三角”扁平為節點閉環的網絡組織。理解這個圖分三部分:

第一是網絡化的組織。原來一級的自主經營體、“倒三角”二級的自主經營體完全為同一目標融合到一起,加上合作方、分供方,共同組成了一個網絡化的組織,一個利益共同體。用營銷戰略之父菲利浦·科特勒的話說,就是同呼吸、共命運的有機體。同時,還有一個平臺型的團隊,按單聚散。有了單大家可以聚到一起,把單完成;當單變了,這些人也可以組織,也可以解散再組織新的。

第二是網絡化的資源。網絡化的組織之所以要變成平臺型,其目的就是要去獲取網絡化的資源。所謂網絡化的資源,就是這些資源在網絡上是所有人都可以獲取的,但是怎么能獲得?就要看你的路徑了,其實就是看你能不能和他成為利益攸關方。

美國的互聯網作家克萊·舍基寫了一本《認知盈余》,還寫了一本《未來是濕的》。《未來是濕的》體現的是無組織的組織力量,華爾街的群眾運動就體現了無組織的組織力量。而他的另一本書《認知盈余》里體現的就是無組織的時間力量,體現網絡化的資源。資源應該歸誰管呢?沒有人管。只要你有目標,有方向,他感興趣,他就進來把他的時間貢獻給你。

比如全球一流的設計資源,全球一流的模塊供應商資源,全球一流的營銷資源等等,這些資源誰都可以使用,它不會專屬于你,它可能就這一個單和你聚,也可能不和你聚,能不能獲取這些網絡化的資源,這是組織要解決的非常重要的問題。這些都做好之后,檢驗它的,就是用戶。

第三是網絡化的用戶資源。你能不能獲得用戶資源,先要看用戶網絡是不是買你的賬,前提是能不能把你原來的內部考評標準變成由用戶考評。如果不能,你永遠不可能滿足用戶的需求。在1169經營體,物流配送承諾用戶24小時限時送達,超時免單。免單的錢不是公司拿,而是個人出,但本質不是叫員工賠錢,而是倒逼回來找到體系的問題,是讓體系完全符合用戶個性化的需求。

網絡組織下面有兩個基座非常重要:一個是人單合一雙贏模式,上面的網絡組織是在人單合一雙贏模式的前提下形成的,這里很重要的是戰略損益表。網絡組織最終的底座是海爾文化,就是我們的各種觀念。觀念不對,文化不對,肯定不行。

網絡化的企業應該怎么理解?體現在三個方面,我把它歸納為三個“無”。

企業無邊界。科斯在《企業的性質》中說,企業為什么要組成一個企業?就是為了使交易成本的最小化,如果不為了這個目的就沒有必要組成一個企業。這就是科斯定律,意思是說企業有一個邊界,如果內部的管理費用大于外部的交易成本就不要自己干了,如果內部的管理費用小于外部的交易成本,就應該擴大。

互聯網時代有人挑戰科斯定律,也有人要顛覆科斯定律,現在對他提出一些質疑的是比爾·喬伊,他提出了喬伊法則。認為不管你是誰,不管你有多大能耐,大多數的聰明人都在為他人工作。意思是說大部分的聰明人都不在你公司的內部。

海爾下一步要走的路,就是一定要把平臺型團隊按單聚散做好。平臺型的按單聚散,隨時按需匯聚全球最一流的資源,就可以干得比別人更好,就可以使企業邊界很大,因為自己無邊界了。所以平臺型團隊最后的結果應該是動態優化的利益共同體。為什么叫動態優化呢?因為利益共同體并不是一定的,根據單不斷優化。動態優化要體現的最后結果就是交易成本最小,收益最大。

管理無領導。前些日子美國晨星公司到海爾來交流時,他們的口號翻譯成中文就是“消滅一切經理人”,就是這個意思。傳統組織是馬克斯·韋伯的科層制,認為企業一定要有領導,而且領導是一層一層的,上層領導、中層領導、基層領導,領導很多。韋伯的科層制統治了全世界企業管理差不多200年的工業經濟。

但現在互聯網把領導給顛覆了。用戶是領導,用戶說了算。怎么做呢?就是我們正在探索的人單合一的驅動機制。人就是員工,單就是用戶,把員工和用戶合起來,最后的目的就是自主經營體,自主經營體再變成一個個自治的小微公司,目的是給他最大的自主權,更快的反應更多的決策,最后做到人單自推動。

當然,管理無領導,就靠充滿活力的機制、平臺,從而形成自組織動態優化的人單自推動。怎么推動到出現能適應的人呢?就是網絡化的資源去整合,整合來的人滿足更高的需求,需求又變了,再整合更優秀的人。

其實中國傳統文化里《易經》的第一卦乾卦說的潛龍勿用,見龍在田,飛龍在天,一直到最后最高境界就是群龍無首。群龍無首在中國成語里可能是貶義詞,但在這是一個最高境界,沒有人來發號施令,但是每一條龍都會治水,每一條龍都會各司其職,每一個自主經營體都應該是一條龍。

供應鏈無尺度。企業無邊界和管理無領導是我根據現在的形勢發展總結的,供應鏈無尺度是借用的。這是《長尾理論》的作者安德森在他的新書《創客》里提出的概念,供應鏈無尺度使得可以滿足大眾和小眾的需求。

網絡化的企業,一方面體現在企業結構,一方面體現在企業內部的組織,最后體現在對待用戶的供應鏈上。對待用戶的供應鏈,傳統時代是大規模制造,互聯網時代是大規模定制。現在海爾探索的就是按需設計,按需制造,按需配送的體系,這才是最高的境界。我們現在還做不到,還努力在第二步——大規模定制。但按需定制必須要去考慮了,因為3D打印真正發展起來后,用戶可以自己設計,就把你放一邊去了,這正是第五個戰略發展階段應該做的。

網絡作家們提出來說網絡化世界遵循的法則是網絡的個體化,個體的網絡化。所謂網絡的個體化就是網絡會使每一個人都體現自己的價值,每一個人在網絡上都是一個發布人,都是一個揚聲器,每個人都可以大聲說出自己的想法,每個人都是一個編輯者,每個人都是一個作者,這就是網絡個體化。而個體網絡化是指,每個人所做的一切都必須借助網絡才能夠發揮作用,如果沒有網絡,這一切都沒有用。這一定是必然的趨勢,一定是必然的結果,但它又是我們今天做網絡化戰略的一個必要條件,即我們要達到目標的一個必要條件,而我們的目標就是希望通過網絡化戰略真正使我們每個人都成為自己的CEO。

(本文是張瑞敏在創業紀念會上的演講,有刪節,未經本人審閱)