那個瘋子叫達(dá)利

陳婧

傍晚6點半,巴黎蓬皮杜藝術(shù)中心門口依然排著長龍,等待的參觀者至少還要一個小時才能進(jìn)入,并且預(yù)計逗留到晚上11點閉館。時隔30多年,西班牙超現(xiàn)實主義藝術(shù)家薩爾瓦多·達(dá)利的回顧展再次亮相,并引發(fā)了全城的超現(xiàn)實主義熱潮,涂著口紅的唇形沙發(fā)、波士頓龍蝦做成的電話聽筒、騎著蝸牛的天使,這一切都出現(xiàn)在現(xiàn)實里。

或許蓬皮杜藝術(shù)中心將再次迎來歷史上最受歡迎的展覽——上次紀(jì)錄的保持者是1979年的達(dá)利作品展,那次展覽由居住在巴黎的達(dá)利親自主持,他要求策展人陳列的作品“一定要讓人感覺到龐大、驚人、鮮活和神話般的東西,讓每個人都可以意識到自我是獨一無二的、無可復(fù)制的”。當(dāng)時巴黎居民幾乎有一半都去看了展覽。

蓬皮杜藝術(shù)中心籌備了30多年,此次展覽將達(dá)利畢生創(chuàng)作的各個方面完整地展示給觀眾。直到3月底,世界上博物館和私人收藏的達(dá)利各個時期代表性作品都匯聚到了蓬皮杜藝術(shù)中心,陳列的200多件作品中包括了雕刻、油畫、影像、裝置、文獻(xiàn)等等,展現(xiàn)了達(dá)利“異想天開”的一生。

超現(xiàn)實主義的世界

整個展覽按照時間順序,展現(xiàn)了他在西班牙求學(xué)、在巴黎成名、在美國成功并最終在西班牙隱居終老的一生,根據(jù)他的不同藝術(shù)時期和所涉獵的不同領(lǐng)域分為了七個部分。那些耳熟能詳?shù)淖髌贰队洃浀挠篮恪泛汀秲?nèi)戰(zhàn)的預(yù)感》并沒有陳列在最醒目的位置,而是作為七個人生階段的一部分加以敘述。

上世紀(jì)30年代達(dá)利與妻子加拉相遇并結(jié)婚后,觀眾由衷地感到加拉是他的繆斯女神。達(dá)利繪畫的題材和風(fēng)格也發(fā)生了劇烈的轉(zhuǎn)變,如《那耳喀索斯的變形》里性的隱喻,還有身體像打開著的抽屜的女人,都表達(dá)了作者異乎尋常的情趣。

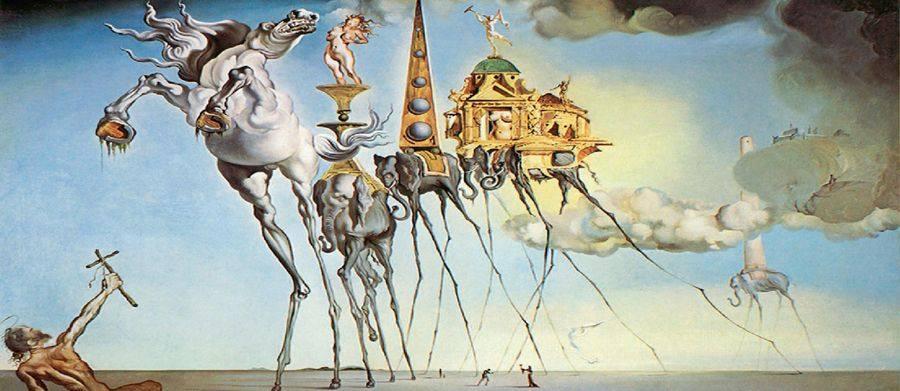

或許這也與他在巴黎遇到弗洛伊德有關(guān)。達(dá)利使用一種自稱為“偏執(zhí)狂臨界狀態(tài)”的方法,在自己身上誘發(fā)幻覺境界,從而在潛意識中產(chǎn)生意象。這個方法讓他進(jìn)入另一個世界,他作為旁觀者和記錄者,把那個魔幻的世界帶給人類。你可以看到細(xì)腳伶仃卻在背上駝起教堂的一群大象,長著女演員頭像的埃及獅身人,還有像漁網(wǎng)一樣被風(fēng)吹起的臉龐。那些矛盾、錯位、荒誕的景象,并列在時空顛倒的畫面里,讓人始料不及卻又情趣盎然甚至忍俊不禁。他成了世界最著名的超現(xiàn)實主義藝術(shù)家。

上世紀(jì)六七十年代,電視機(jī)越來越在歐洲家庭中普及并奪去了繪畫的光芒,達(dá)利開始被這種新藝術(shù)形式所吸引,開始了對劇場的探索,他尤其渴望將自己頭腦里的諧謔畫面變成影像。你可以在錄像作品里,看到他扮作國王被一群女仆簇?fù)恚部梢钥吹胶芏嘞^(qū)柯克式的電影片段。不過最讓觀眾詫異的,莫過于在那個沒有計算機(jī)合成照片技術(shù)的年代,他可以讓女子的身體疊成骷髏的造型,也可以讓貓在空中飛行并控制水花,還有很多他本人搞怪的自拍照片。

蒙馬特精神的復(fù)興

達(dá)利展在巴黎的再度火爆,或許見證了蒙馬特高地精神的復(fù)興。蒙馬特一直是巴黎“藝術(shù)誕生地”的代名詞,見證了近現(xiàn)代繪畫藝術(shù)200年來的變遷。在蒙馬特高地還是巴黎近郊的一個小村莊時,高地上的小丘廣場就已經(jīng)成為畫家和藝術(shù)家的聚集地。

??從19世紀(jì)的雷諾阿、梵高,到20世紀(jì)的畢加索、馬蒂斯、德蘭等等,達(dá)利代表了蒙馬特藝術(shù)家的一個高音符。達(dá)利創(chuàng)立的超現(xiàn)實主義不僅以一個藝術(shù)流派而存在,更成為開啟視覺藝術(shù)自由構(gòu)想閘門的象征性符號。他的作品徹底顛覆了以“寫實”為基礎(chǔ)的藝術(shù)傳統(tǒng),那些只會發(fā)生在夢境里的“虛構(gòu)”,卻成為了藝術(shù)的“現(xiàn)實”,讓你身臨怪境。

后世的藝術(shù)家可以繞開達(dá)利,卻再也繞不開他創(chuàng)立的超現(xiàn)實主義,文學(xué)、電影、服裝、攝影、設(shè)計,都在以他的方式模糊了真實與虛構(gòu)的世界,對自己理想中的世界進(jìn)行藝術(shù)探討。

尤其是當(dāng)今的數(shù)碼攝影,在思路上依然以達(dá)利為歸依,雖然更方便更強(qiáng)大的數(shù)碼技術(shù)取代了多次曝光和多底合成,但并不容易看到想象力的大規(guī)模突破——達(dá)利天馬行空式的編織故事的魅力,對今人的影響力之大,并不能簡單地一笑而過。

蒙馬特精神已經(jīng)在近年來的歷次展覽中被喚醒和激發(fā):2008年“畢加索和大師們”特展吸引了30萬參觀者;2011年巴黎舉行了世界最大規(guī)模的印象派畫家莫奈的回顧展,匯集了來自各個國家的代表作300多幅,參觀者冒著嚴(yán)寒排6個小時隊才能買到一張票;這次的達(dá)利生平回顧特展,也會再次上演24小時的“瘋狂”。

當(dāng)今天的蒙馬特越來越成為游客追憶往事的集散地,蓬皮杜藝術(shù)中心反倒更像是一場流動的蒙馬特藝術(shù)盛宴,赴宴者或許并不富有,卻能與達(dá)利一起做夢,去往最真實的“超現(xiàn)實主義”世界,就像展覽出口處上記錄達(dá)利語錄的那堵墻上寫著的:“我與瘋子的唯一不同,在于我沒瘋。”

- IT經(jīng)理世界的其它文章

- 圖說產(chǎn)業(yè)

- 重新定義公司的概念

- 凡客回歸之旅

- 創(chuàng)新地圖

- 讀圖

- 生命科學(xué)