中國整體改革“深水突圍”

陳和午

當前,中國改革已進入攻堅期和深水區,“增量改革”走到負效應臨界點,需要進一步解決的體制、機制、結構和歷史問題仍然很多,改革難度也越來越大。官方喉舌《人民日報》發出了“改革又到闖關時,不改革沒出路”的警告。11月9日-12日召開的十八屆三中全會研究了“全面深化改革”問題并作出總體部署,統籌推進經濟、政治、文化、社會、生態文明建設和黨的建設等領域的全面改革,被譽為35年后改革再起步,有望釋放改革“新紅利”。從《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》(以下簡稱《決定》)這個綱領性文件的政策導向看,中國改革將經歷一次浴火重生式的“整體突圍”,新一輪整體改革再起航,習李新政正在下一盤利于當前和長遠的“大棋”。

整體改革新機遇

改革進入到今天,幾乎沒有哪一年像目前這樣匯聚如此強勁的改革呼聲,也幾乎沒有哪一項改革像“整體改革”那樣凝聚如此廣泛的共識,因此十八屆三中全會強調“必須在新的歷史起點上全面深化改革”。當前,中國整體改革面臨著新機遇。

一是從內外改革環境看,世界經歷了全球經濟危機的沖擊,進入新一輪變革調整期,對中國經濟特別是出口的沖擊影響顯著,倒逼出口導向型發展模式轉型。另一方面,中國經過30多年由農村到城市,由計劃到市場的改革,早已進入“全面改革”階段,客觀上要求政治、經濟和社會結構全局性變革,整體改革共識呼聲越來越強烈。內外部環境決定了中國的改革不能再跛足前行。新一屆中央領導早已關注到改革的難度并發出了“壯士斷腕”推進改革的誓言,強調必須更加注重改革的系統性、整體性、協同性。

二是從理論方面看,整體改革理論早已蓄勢待發。“整體改革理論”的意見曾經被“七五”計劃建議所吸取,整體改革理論仍可能是中國新一輪整體改革的重要理論支撐。2010年,以吳敬璉、周小川、郭樹清等人為主要貢獻人的“整體改革理論”高票當選第三屆中國經濟理論創新獎。這個理論主張經濟體制改革是一個系統工程,需要在多個領域協調推進。在去年第37屆國際證監會組織年會上,央行行長周小川和時任證監會主席郭樹清“一唱一和”、“跨界”發言,就引發市場對新一輪金融整體改革啟幕的猜想。

三是從地方試點看,中央政府早前批準的廣東省珠海橫琴、深圳前海、廣州南沙和福建平潭等一批改革試點區已在為全局改革探路。而今年9月29日中國(上海)自由貿易試驗區的正式掛牌,以開放促改革打造經濟升級版,不僅是一項加速提升上海轉型發展的動議,也是中國整體改革的一次“練兵”,包含諸多領域改革,尤以負面清單、準入前國民待遇等重大制度變革和金融改革開放為突破,盡管自貿區政策方面尚有不少可以改進或突破的地方。實際上,30多年前的深圳蛇口改革,從一開始就不是單純的經濟體制改革,而是一場系統、綜合和整體性的改革。

整體改革新輪廓

《決定》為全面深化改革制定了統攬全局的頂層設計,這將是中國今后10年乃至20年改革的方向性和路線性問題,也是實現“中國夢”的堅強保證。這個新一輪改革的綱領性文件側重全局,涉及全面改革的總體方向、原則、目標、任務等,是經濟、政治、文化、社會、生態文明建設和黨的建設等領域的全面改革,而非以往所提的“重要領域”、“關鍵環節”的改革。從新一輪整體改革的新輪廓看,主要有以下三個亮點。

一是明確改革目標和時間節點。《決定》明確了全面深化改革的總目標是:完善和發展中國特色社會主義制度,推進國家治理體系和治理能力現代化。并提出,到2020年在重要領域和關鍵環節改革上取得決定性成果,形成系統完備、科學規范、運行有效的制度體系,使各方面的制度更加成熟更加定型。這種說法是一種全新的提法,改革理念從管理到治理,賦予了“治理”更高的地位,全面深化改革的整體目標很清晰,不僅是經濟發展目標,也不僅僅是其他某一方面的體制,而是國家治理體系和治理能力的現代化,改革領域必然要涵蓋經濟、行政和司法等方面,也將使中國現代化進入一個新時期。

二是突出 “市場的決定性作用”。《決定》指出,經濟體制改革是全面深化改革的重點,核心問題是處理好政府和市場的關系,使市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府作用。而以往對市場的表述是“發揮市場在資源配置中的基礎性作用”。顯然,市場化改革的總體方向確定了,并要更加突出市場的作用。市場化的方向必然要求處理好政府與市場的關系,當前政府主導的市場經濟模式要轉向法治型的市場經濟,正如《決定》中所強調的“必須積極穩妥從廣度和深度上推進市場化改革,大幅度減少政府對資源的直接配置,推動資源配置依據市場規則、市場價格、市場競爭實現效益最大化和效率最優化”。

三是明確“頂層設計與摸著石頭過河”相結合。《決定》強調“堅持正確處理改革發展穩定關系,膽子要大、步子要穩,加強頂層設計和摸著石頭過河相結合,整體推進和重點突破相促進”,并提出中央成立全面深化改革領導小組,負責改革總體設計、統籌協調、整體推進、督促落實。一方面,石頭還是要繼續摸,畢竟這是一項無前人進行過的改革事業;另一方面,頂層設計要加快推進,全面深化改革領導小組的成立與此前一些知名學者呼吁恢復“體改委”的愿望基本一致。體改委曾是中國政府組成部門中最位高權重的,與當時的國家計委和國家經委并列,專司改革設計和協調。不過,這次中央成立全面深化改革領導小組,相信規格比當年部級單位的體改委更高,也更有利于改革的統籌協調。

《決定》 中對金融改革的部署,重點有“完善人民幣匯率市場化形成機制,加快推進利率市場化”、“允許具備條件的民間資本依法發起設立中小型銀行等金融機構”等。

從國企改革看,《決定》中強調“公有制經濟和非公經濟都是重要組成部分”,給了非公經濟公平競爭的機會,同時“提高國有資本收益上繳公共財政比例,2020年提到30%,更多用于保障和改善民生”也是改革的大勢所趨。《決定》同時強調要“發揮國有經濟主導作用,不斷增強國有經濟活力、控制力、影響力”,在實際操作中需要處理好“國有經濟主導”與“市場如何起決定性作用”的關系。

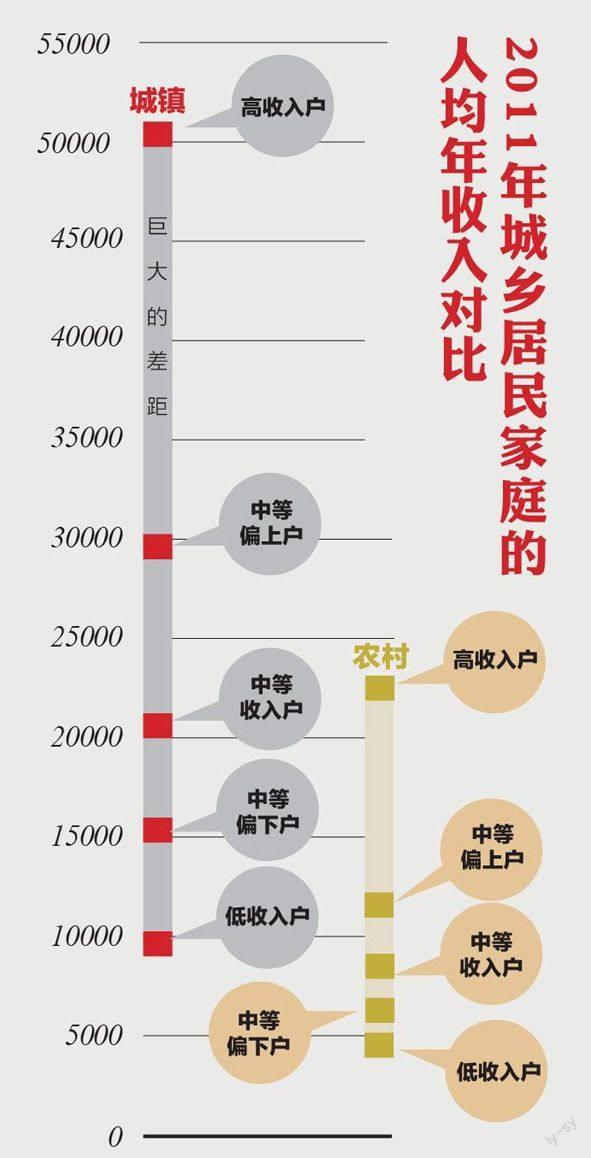

而關于土地制度,《決定》中提出“賦予農民更多財產權利,推進城鄉要素平等交換和公共資源均衡配置”。這些提法給了市場很大的想象空間。同時,提出“在符合規劃和用途管制前提下,允許農村集體經營性建設用地出讓、租賃、入股,實行與國有土地同等入市、同權同價”,“建立農村產權流轉交易市場,推動農村產權流轉交易公開、公正、規范運行”。

整體改革突破口

要改革,必然受到各種利益集團的阻撓,必須找到一個突破口。十八屆三中全會召開之前,各界都在猜測新一輪改革的突破口在哪里?從《決定》看,確定全面深化改革的重點是經濟體制改革,使市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府作用,強調“以經濟建設為中心,發揮經濟體制改革牽引作用,推動生產關系同生產力、上層建筑同經濟基礎相適應,推動經濟社會持續健康發展”。顯然,全面深化改革仍是希冀經濟體制改革來帶動行政、政治等領域的改革。從經濟體制改革的導向看,新一輪整體改革的突破口應該是政府改革。實際上,政府改革不僅僅是經濟體制改革的問題,更關乎著行政體制、政治體制等領域的改革,可謂牽一發而動全身。倘若政府自身不改革,仍然繼續維持當前“強勢政府支配資源的權力太大”的現狀,其他領域再改也意義不太大。政府改革作為全面深化改革的突破口,重點還須處理好兩個關系。

一是處理好政府與市場的關系。《決定》中對政府與市場的關系強調得比較多,突出“市場的決定性作用”就是一大亮點。而處理好政府與市場的關系,關鍵還是如何深化行政體制改革,搞清楚政府的邊界,政府不能越俎代庖去爭干市場的活,要糾正一些不當的干預微觀經濟的做法。正如《決定》中所強調的,“進一步簡政放權,深化行政審批制度改革,最大限度減少中央政府對微觀事務的管理,市場機制能有效調節的經濟活動,一律取消審批,對保留的行政審批事項要規范管理、提高效率”,“推動公辦事業單位與主管部門理順關系和去行政化,創造條件,逐步取消學校、科研院所、醫院等單位的行政級別”。改革開放以來政府進行了7次行政體制改革,但核心內容基本沒有變,一直在圍繞“機構、職能、人員編制”進行。而行政審批制度是行政體制改革的關鍵,這直接考驗政府簡政放權的誠意。實際上,半年多來,本屆政府多次向市場放權、向社會放權,并在多個場合強調了政府和市場的關系。李克強總理10月21日在中國工會第十六次全國代表大會上的“經濟公開課”上再次強調要“簡政放權”,不能讓政府“看得見的手”變成了“閑不住的手”。

二是處理好政府與法治的關系。《決定》中明確提出了“確保依法獨立公正行使審判權檢察權”,這將有助于消除某些地方“行政干預司法”的頑疾。其實,中國目前大大小小的法律法規有數百部,但有時候某些地方政府卻成了違法的“帶頭大哥”,如七稅八稅的征收、違規強行征地拆遷等。要建立法治中國,政府必須率先維護法律的權威,要講誠信,要堅持依法行政,要讓權力在陽光下運行,“維護穩定”等不能成為政府干預司法的借口,才能真正把權力關進制度的籠子里。這也如《決定》中所強調的,要“增強政府公信力和執行力,建設法治政府和服務型政府”。