“種海”迷津

石破

“我們沒有地,日子過得還不如農民。”山東日照的老漁民孔祥家語帶自嘲。他說,自己年輕時出海捕魚,駕駛的是帆船,跑10來海里就能捕到魚,一天可捕8000到1萬斤魚。現在近海沒魚了,漁民們要跑七八十海里,一天只捕到200多斤魚。

近海無魚,原因或是填海開發、沿海污染,或是過度捕撈,總之一個后果是將中國漁民往深海趕。而由于1994年《聯合國海洋法公約》生效后各國紛紛將經濟海域擴大至200海里,能夠自由捕撈的公海范圍非常有限,且許多魚群同樣呈現枯竭現象,故涉險捕撈和越界盜獵屢見不鮮。面對荷槍實彈的外國海警,中國漁民還得有隨時駕船開溜和躲避子彈的技巧。以往曾夸口的“種海”生計,在傳統漁區逐漸喪失后變得難以為繼。

漁村興衰

“我從17歲下海,干到53歲不干了。”64歲的孔祥家說,“上了年紀的人,掌握不了船上的新式儀器了。”

孔祥家和他的老伴,如今住在日照市山海天區張家臺村的一個小碼頭上。他回憶說:“大集體時全村10來條船,現在有200多條。本地人都不愿意下海了,船上的雇工都是從外面招的。生意好的船老大雇得起人,生意不好的自己就不干了。”

老孔有一子一女。女婿10幾年前買了一條船,當著船老大。去年毛利掙上10幾萬,除掉費用,凈利只有四五萬元。“年輕人出去打工,也能賺這么多錢,還沒有風險,所以本地的年輕人連船長也不愿意當了。”老孔說。

老孔不在船上干以后,領兒子搞過一段時間海貨收購批發,碼頭上的小房子,以前是他們存放海貨用的。前幾年兒子結婚,老孔把村里的老宅騰給兒子住,把這間小屋收拾一下,老兩口搬過來住了。

“我們能生活就不錯了。”老孔說。兒子跟老孔販了五六年海貨,沒掙到錢,開了3年多面包出租車,也不賺錢,現在外出打工了。去年秋天,63歲的老孔又去海上打短工,當了22天船員,賺了9000多元。他上的是小船,每天出海當天回來。秋天的魚獲量不大,但品種多,有螃蟹、八帶魚(章魚)和其他雜魚。

老孔家鄉的船員工資,已經漲到每人每天400元左右。雖有政府燃油補貼,但扣除船員工資、漁船維修、加冰、加水、飲食及其他費用,大多數漁船保本經營或略有盈余;遇上漁業資源不景氣的年份,大多數漁船虧損,不得不停港歇業。

比起“斜陽西去”的張家臺村,名頭響得多的海南瓊海市潭門鎮,由于專營珍稀魚類和貝類,漁業仍舊興旺。

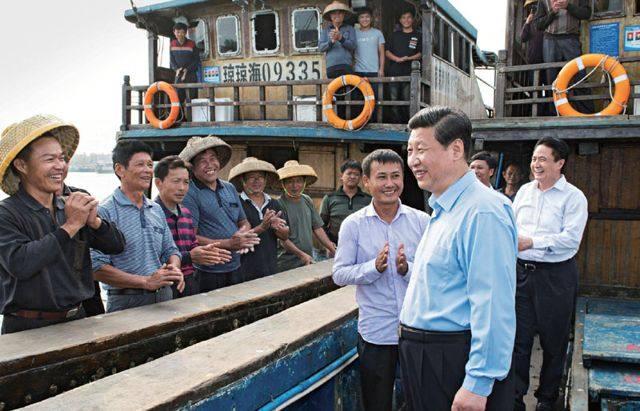

潭門鎮漁業人口超四成,500多條漁船中,四成專赴遠海尤其是黃巖島和南沙,都裝了北斗衛星導航系統。潭門距南沙1000多海里,出海動輒上月,花費10多萬元。由于男人常出海,鎮上100多輛三輪車幾乎全是女司機。去年6月三沙市在西沙永興島上揭牌,今年4月習近平從博鰲趕來潭門登船慰問漁民,都讓漁民對政府提供海上醫療救助等保障有了憧憬。

5月16日南海中北部進入伏季休漁期后,少數海南漁民組隊遠赴南沙永暑礁一帶作業,順帶宣示國家主權。像潭門漁民去南沙作業,能拿到政府3萬元以上的專項補貼。也有漁民試驗在西沙用深海網箱養殖名貴魚,以打發這兩個半月的休漁時間。

盡管在南沙要面對菲律賓和越南的蠻橫執法,海南漁民還是爭取到受國家保護的“種海”權利,這一點甚至令黃海邊的同胞有點羨慕。

“中韓漁業協定談判,我們一開始還占上手,一直拖著不簽。200海里的專屬經濟區不是劃不清嗎?劃不清就拖著,拖一年是一年,歷史上它占我們便宜多少年了?先是‘倭寇侵海,后來是韓國漁民侵海……”一位中國海洋學者說,“但最后我們還是簽了。”

歷經7年零6個月的馬拉松式協商后,《中韓漁業協定》于2001年6月30日起正式生效。由于韓方依照協定逐年減少對中國漁船的準入配額,我國漁民鋌而走險進入韓方區域捕撈的現象不斷發生,韓方惡性執法事件也時有耳聞。

“韓國海警開槍打死我國漁民,真是豈有此理!《中韓漁業協定》不是有一條規定嗎?締約任何一方在最初5年期滿時或在其后,可提前一年以書面形式通知締約另一方,隨時終止本協定。”上述那位要求匿名的學者說,“現在韓方一再挑起事端,如果我們提出異議,要求終止該協定,他們就不敢那么囂張了。”

“紅島蛤蜊”轉虧背后

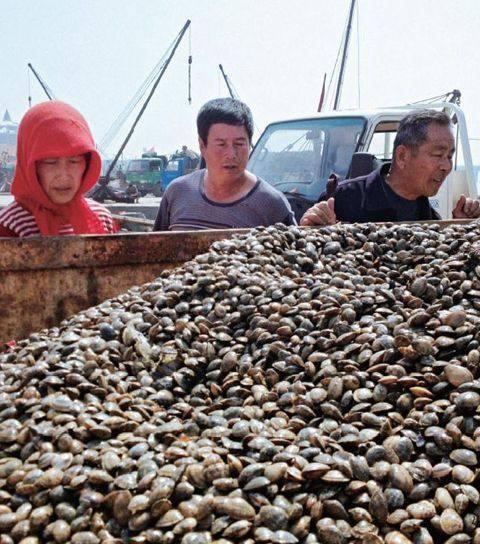

2013年5月13日,上午9時,青島市紅島經濟區東大洋村的一座碼頭,10幾艘去灘涂收蛤蜊的船只陸續返回,碼頭吊車將裝在大網袋里的蛤蜊清洗過秤后,幾十輛貨車迅速將它們運到城陽水產品批發市場及其他銷售地。“紅島蛤蜊”是青島最有名的蛤蜊,個大、肉肥、味美,在碼頭上的售價是每公斤3到5元不等。紅島鎮3.5萬人,漁民70%以上以養殖蛤蜊為主。

紅島鎮西大洋村的趙揚步,是第一批下海搞養殖的漁民,從1991年政策規定個人可以承包灘涂后,他就搞起了蛤蜊養殖。他的朋友趙揚雷笑稱他是村里最先富起來的“暴發戶”。

膠州灣本來有很多野生蛤蜊。個人可以承包灘涂養殖后,一開始是把野生的蛤蜊幼苗放到灘涂里養。1994年后,由于承包養殖的灘涂面積越來越大,擠占了野生蛤蜊的生存空間,野生幼苗沒有了,要到萊州去買。從2000年起,膠州灣的養殖戶要到福建或廣西去買蛤蜊幼苗,放在灘涂里養。

紅島蛤蜊從1980年代出口日本時開始有名。當時國內其他沿海地區也有野生蛤蜊,但當地漁民大都以捕魚為主,不識蛤蜊為何物。1991年紅島漁民開始養殖蛤蜊后發展很快,遼寧、江蘇等沿海地區的養殖戶也開始養。現在那里也沒有野生的蛤蜊了,只能買苗養。

“我們膠州灣這里是天然的灘涂,水淺,陽光能照射到,微生物豐富,水比較肥,別的地方是在遠海養殖蛤蜊,我們就在灣里面養。”趙揚雷說。他也跟人合伙,承包了幾百畝灘涂養殖蛤蜊。以前放下蛤蜊苗,一年就可以出來了。現在養殖密度大了,蛤蜊生長得慢,要養兩年才能賣。

去年,西大洋村60%的灘涂不賺錢,因為養殖密度大,蛤蜊死亡多。有的放下苗,沒等長大就找不到了,連殼也沒有了。“灘涂養殖”,本來規定是在漲潮時蓋上,退潮后露出來的地方,現在往海里去得越來越深。西大洋村的養殖灘涂,都到了膠州灣大橋的外面了。這幾年,養殖戶們主要是用地籠網捕一捕所承包灘涂里的章魚、海螺、螃蟹等,一是能賣錢,二是清除掉蛤蜊的天敵。“放上蛤蜊苗,就是放上錢了,我們要除掉它的敵害。但是漁政看見我們用地籠網捕魚,就要罰款,他們怕傷害自然生長的魚苗。”東大洋村的養殖戶王澤京說。

“1980年代末到1990年代初,是我們最好的一段時光。”趙揚步和趙揚雷喝著啤酒說,“我們懷念那時候的生活方式,沒有壓力,自給自足。后來干養殖的多了,資源占用完了,就走下坡路了……下海非常辛苦。養蛤蜊是靠天吃飯。海龍王不讓你發財,你就發不了財。”

近10幾年來,鑒于海洋漁業資源嚴重衰退的現實,我國把發展水產養殖業作為優先戰略。“中國對蝦”養殖始于20世紀初期,因其利潤空間和出口換匯潛力較大,很快就發展成一個遍布全國沿海地區的產業,直至1993年崩潰。隨后,海灣扇貝、櫛孔扇貝以及其他一些種類,都發生過局部海區過度養殖致大規模死亡的情況。

國家貝類產業技術研發中心的專家們指出:單物種大面積養殖,易造成生態系統不穩定,無序的管理加上“膨脹式”發展,導致實際養殖量大大超出了海域的生態承載力。

“得而復失比原本就沒有更令人痛苦。”中國海洋大學水產學院教授慕永通說,他曾到遼寧長海縣調研過廣鹿島蝦夷扇貝養殖兩次大規模死亡事件。據他了解,經歷過2007年蝦夷扇貝大規模死亡后,當地養殖戶前10幾年賺來的錢都賠進去了;再經2009年的大規模死亡后,用于養殖蝦夷扇貝的投資也都搭進去了。“也就是說,當地養殖戶辛辛苦苦地養了10幾年扇貝,不僅分文未賺,反而連投資都打水漂了,最終結果是賠錢賺吆喝。”

國內水產養殖業的盛衰循環,地方政府難辭其咎。當許多種類的養殖技術趨于成熟,苗種供應相對充足,市場需求旺盛,行業尚未形成有效的自律機制時,“過度養殖”就已初露端倪。這時,地方政府本應扮演“剎車者”的角色,但卻發揮了“加速器”的作用——為追求政績而擴大養殖面積,或“為收費而發證”,積極推動“過度養殖”駛上了快車道,開到了懸崖邊。

給“藍海戰略”敲敲警鐘

“一方面國家要振興海洋經濟,另一方面,傳統靠海、吃海的一些人卻沒飯吃了,這是不是一個悖論?”慕永通笑問。

慕永通把建國后中國的漁業史概括為一部“發展→過度發展→衰退或崩潰”循環史。他認為,中國實施“藍海戰略”應該引漁業之覆轍為鑒,堅守“寧可失之于保守,不可失之于冒進”這一預防原則,而不應重蹈此覆轍。

目前中國的漁業問題,“過度捕撈”源自于產權不明;“過度養殖”源自于只知“加油”,不知“剎車”,它們的背后有一個共同問題,即制度的缺失。長期以來,我們在技術研發上作出了巨大的努力。但是,歷史地看,每一項被廣泛采用的新技術,幾乎都會帶來新一輪“盛衰循環”,這是因為誘發其發生的制度環境始終沒有改變。換言之,“制度短板”使然。

從捕撈業來看,我國“四大家產”中的大、小黃花魚和墨魚早在20世紀50年代后期就遭過度捕撈,至今未有恢復的跡象。隨后,渤海“中國對蝦”、多年生底棲魚類和原先并不作為目標魚種的鳀魚先后遭到了過度利用,大部分種類目前都處于“商業滅絕”狀態。黃海和東海漁業的情況也好不到哪里去。近年來,沿岸排污以及石油平臺、海上運輸等陸上過度活動對海洋漁業亦產生“雪上加霜”式的影響,徹底摧毀了近海魚類的生存空間。

慕永通說:“歷史上,我們的哲學是‘先干起來再說,這個方法論是有問題的。你干起來了還如何規范?在廣東、福建,一說搞‘水產養殖,密密麻麻的,把水道都占了。一開始控制不嚴,到了想規范的時候,漁民兩手拿刀對著自己的胸口,你上來我就自殺!政府也不敢強行阻止了。”

水產品出口(1990年代中后期)和藥品使用(1990年代中后期和21世紀初期)方面同樣存在著明顯的“過度”現象。由于“過度出口”,我國出口日本的鰻鱺魚價格大幅下跌,出口其他國家的一些品種也存在類似問題。由于“過度用藥”,我國水產品出口屢遭封殺,2006年發生的“多寶魚事件”是過度用藥促成的一大典型事件。

慕永通說:“對海洋資源要開發、利用,還要保護,不能變成狂熱開發。‘陸海統籌是個正確的辦法。不能把開發海洋作為轉嫁陸地矛盾的手段,你把陸地折騰得不像樣了,再去折騰海洋,海洋折騰完了,再去折騰太空,肯定是不行的。一定要深刻總結陸地開發、利用過程中的經驗與失誤,不能一提‘海洋興國,輿論全都一致,都是‘喊打喊殺。媒體不要搞這種添油加醋。如果‘海洋興國在經過媒體忽悠之后,變成另一次狂熱,那就是悲劇了。”