是好幫手還是“頭號敵人”?

埃莉諾

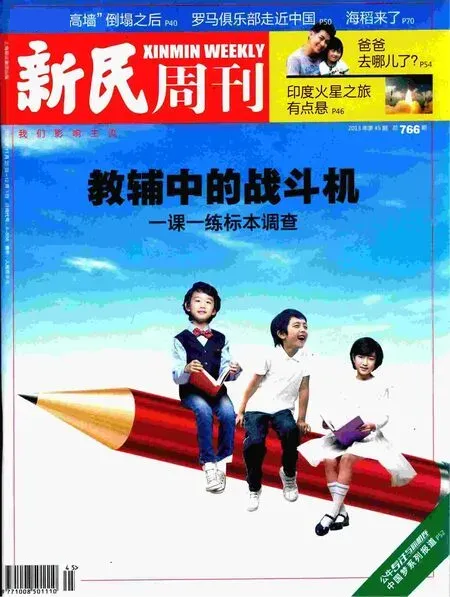

實體書店里人氣最旺的區域永遠是賣教輔的,家長們在鋪天蓋地的輔導書叢里翻淘和憧憬孩子的未來。不少學者將教輔豎在了“快樂教育”的對立面,有的學生也以考試結束時的“虐書運動”表達憤懣。教輔究竟是輔助學習的好幫手,還是教育的“頭號敵人”?

減負=消滅教輔?

“零作業”是減負的終極目標?

很多教育專家都不贊同“學而不習”的概念。浦東新區初中語文教研員夏智說,“學”是傳授與接受,“習”就是訓練或鍛煉。在一個人的成長和發展過程中,任何一種能力都需要經過訓練這個環節來完成。認知是成就能力的基礎,“練”是成就能力必不可少的手段。學生的學習過程,一定是傳授知識、接受知識和訓練融為一體的過程,沒有相應的規范化的訓練,比較高品質的學習能力是很難形成的。

“現在很多人反對‘作業,反對‘教輔,只關注了作業的量,而沒有很好關注‘作業的指向。”

而在華東師大語文教育研究中心常務副主任王意如看來,教輔有著更廣泛的作用。“教輔是個非常宏大的概念,補充課堂學習的習題是一種,廣義上來說,課外學習讀物也是。教輔的功能不僅僅是課堂教學的輔助,補充或重復課堂講的內容,它本身也是一種學習,給學生提供新的自主學習方式。”

教育者關心學生的“均衡發展”和“個性發展”,從知識層面來看,課堂教學有課程標準約束,課堂里老師教授和布置的作業是面向全體學生的,注重“均衡發展”。有些學生覺得課堂教學獲得的知識不夠,自己有能力學更多東西,教輔就提供了自主學習的方法,是為學生“個性發展”服務的。學生可以自己找課外書來學習和練習,制定學習計劃。學習方式是多樣的。

“比如學生在課堂上學了徐志摩的詩,他覺得很有興趣,就可以去看徐志摩其他的詩或關于現代詩的材料,好教輔可以為他指明學習現代詩的方向。”王意如也補充道,每個學生都有自己的個性,各自的需求不同,對于課堂內容掌握有些吃力的學生,需要在課后做更多的基礎練習,練習型教輔對他會有幫助。

在她看來,人們把教輔放在“快樂學習”和減負的對立面,對教輔深惡痛絕,根本原因是大量低質量的教輔讓學生陷入題海,無休無止重復練習,非但無益而且有害。“編寫精良的教輔是指導學生學習,差的教輔就是一本題海。”

低質教輔“三重罪”

誰的青春沒有遭遇過“渣輔”?

不少人在學生時代受過低質教輔的荼毒,歸納一下,低質教輔有“三重罪”。

第一重罪是拔苗助長。

“數學滾出高考”的網絡呼聲源于很多人對這門學科的積怨,但畢業于賓夕法尼亞大學的“學霸”王凱凱認為數學很重要,“雖然日常生活中用不到微積分等比較高深的數學知識,但數學可以鍛煉一個人的思維能力,應對挑戰的心態,以及分析問題的邏輯。而且數學是很多學科的基礎。”

對于文科學生數學也很有幫助,數學思維好的學生寫議論文,結構嚴密,邏輯清楚,思維有深度,不會讓華麗的引經據典淪為一盤散沙。

而為什么一些學生對有用的數學如此反感?一位執教數學多年的教師坦言,學生其實是對教輔和考試中出現的偏題反感。“教輔上一些刻意炫技的難題,劍走偏鋒,技巧性很高,考查知識點的作用不大。而且這種題往往只有一條道路通羅馬,可能有人試了幾種方法解不出,有人剛巧試對了題目就解開了,有很大的機會運氣成分,和能力與智力未必有關。”這樣的偏題常常出現在追求難度系數的教輔中,挫傷學生對數學的學習熱情。

數學不是個特例,其他學科教輔也存在“以難為勝”的情況。家長為了讓孩子“贏在起跑線”,選擇教輔時會對難題趨之若鶩,很多教輔的編寫脫離了課程標準的要求,大幅度拔高難度,學生做題錯誤率升高,打擊了對學科的積極性,甚至厭學。

第二重罪是誤導學生。

大量粗制濫造的教輔,在編寫中毛病百出,且不說錯別字連篇,答案錯誤,讓學生陷入百思不得其解的痛苦,有些教輔傳授學生在考試中看似“萬能法寶”的經驗,其實這些總結的應試方法對學習很有害。

在語文考試,現代文閱讀訓練中有一些信息篩選類題目,低質教輔的著眼點不在于提高學生的信息篩選能力,而是教學生如何對付這些篩選題。比如讓學生背一些程式化的句子,“通過……體現出……”,直接套用在任何題目中。

“這樣的訓練對學生的思維能力沒有好處,還會徹底破壞孩子的學習興趣,因為孩子覺得做這些題很無聊。命題者也在不斷探索,出的題很難套用,一般套用固定句式的答案都不會拿滿分。”王意如說。

“套題技巧”也經常會出現在作文輔導書里,有些教輔干脆教學生背一篇材料作文,然后通過“三步跳”,任何作文題目轉三個彎都能落到這個材料上。

“比如命題是《玩》,很多人交上來的卷子是一篇游記,或者回鄉探親的感悟,一看就不是臨場發揮寫的。”王意如發現套題是非常普遍的現象,她參與高考語文閱卷,也是上海中學生作文競賽的評委,她主編的雜志《中文自修》經常會出一些征文題目,在各類語文考試和競賽中,經常會看到套題的作文。她明確表示,高考中套題的作文不可能進一類卷,只可能在二類和三類之間徘徊。

“那種讓人眼前一亮的作文,語言運用嫻熟,文字流暢,邏輯思維嚴密,作者必然有豐富的閱讀量和廣泛的知識面,低質教輔是教不出的。”低質教輔非但教不出優秀學生,還可能將原本非常有想象力和文學天賦的孩子,教成因循守舊的平庸之材。

第三重罪是低質重復。

面對鋪天蓋地的教輔,家長很難搞清什么樣的教輔最適合自己的孩子,往往會買很多回家,在數量上就給學生造成了壓力,孩子要耗費大量時間和精力做題。

語文課本上對古文、世界名著、近現代作家著作都會節選一部分,學生如果有興趣了解更多,可以自己在課外找原著來看。教育部制定的語文課程標準,會根據孩子的年齡制定一些推薦書目,鼓勵孩子多讀多看,有比較好的知識積累。

但教輔上的題目消耗了學生大量課外時間,沒有閑暇去積累豐厚的學養。低質重復的題目即便短期對成績有些微幫助,對孩子長遠的思維發展卻很不利。

王意如見過很多從中學輸送進高校的學生,只會埋頭做題目,文學素養根底很淺。華東師大為大二大三的學生配備了“后期導師”,有一年王意如任“后導”,帶了九個中文系學生,竟沒一個看過四大名著中任何一本。問他們上中學時干什么了,都說做題去了。“學生學養太貧乏,在大學學習時就會有壓力,畢業走上教書育人崗位也會力不從心。”

很多學生感嘆進了大學“毀三觀”,因為他們在中學階段對文學作品和作家的理解膚淺而片面,只有標簽化的印象,進入大學以后才了解更深入,思維方式會發生轉變。

如何選一本好教輔?

“60后”、“70后”印象中的“教輔”,更接近課外書的概念,偶爾有幾道趣味題,算算類似雞兔同籠的問題。而現在教輔的意義越來越等同于練習冊。

夏智認為,現在使用的“教輔”這個概念,就市面上流行的一些讀本來看,很難保證是“教輔”,確切講是“學輔”,是練習。“教輔”應該是教師在教學之后,為了強化教學目標,編寫出來的輔助讀物,不是練習。

比如初中有唐詩鑒賞單元,要是從拓展學生的知識面角度來說,呈現給學生的“教輔”,應該是能讓學生拿到這本書后,通過學生的自我閱讀,構建對唐詩的比較全面的認識。但現在市面上流行的僅僅是練習,與拓展學生對唐詩的認識無關。

在新加坡、香港、臺灣等華文社會,書店里也有大量的教輔。夏智了解下來發現,港臺教學參考書編寫得非常出色,教師拿到一本參考書后,按照參考書的要求和相關材料就能達成教學目標,教輔的意義,不是內地這樣指向考試能力訓練的練習題集。

“如果從真正‘教輔的意義上來說,學生在挑選‘教輔的時候,應該根據自己的學習需要,通過對‘教輔的使用,能切實起到提升學習能力的作用,能切實拓展自己的知識面,這應該是學生挑選‘教輔的標準,而且‘教輔也不能僅僅局限在考試學科上。”

在中高考指揮棒下,練習型教輔也有其存在價值。

王意如舉了個例子,課程標準要求教學中有綜合性學習,運用多樣化的學習方式,有些學校會引導學生做小課題研究,寫論文。但這樣的綜合能力難以在標準化考試中體現,花時間精力做課題研究,并不能保證在考試中取得好分數,所以開展綜合性學習的學校只是鳳毛麟角。

整個教育評價體制是和考試成績掛鉤的,對教師和學生的考核都主要看分數,而分數來自反復練習。“答題有一定的技巧,高校學者也未必能考好語文高考卷,因為題型不熟悉,所以學生還是要做一定的練習,但要精準。”