城市與文學的對話

主持人|彭 倫

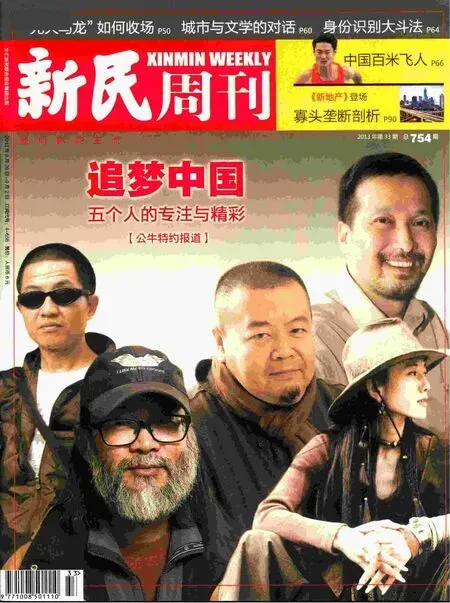

嘉 賓|科倫·麥凱恩 小白

城市移民

彭倫:來自紐約的愛爾蘭作家科倫·麥凱恩創作的《轉吧這偉大的世界》是一部多視角多深度的小說,它從一對愛爾蘭兄弟寫起,寫到了其中的哥哥到了紐約找他在紐約做修道士的弟弟,然后再從弟弟寫到了妓女、寫到各色人等,最終匯集成了交響樂一樣的作品,這也是我們小說中的城市的主題。

科倫·麥凱恩:我寫《轉吧這偉大的世界》這個小說的初衷是想把它寫成一個紀念9·11的小說。2001年9·11發生的時候我在紐約跟家人在一起,當時我的岳父在雙子塔其中一座的59層工作,他的那一座首先被擊中,但是倒塌的是第二座,后來他就穿過那個樓回到了家。我女兒當時是4歲,一下子就撲進了外公的懷抱,又立刻退縮回來,藏到了屋子的一角,我問女兒為什么要逃走,女兒說外公在燃燒。我告訴女兒,因為他穿過整個城市所以有很多的廢墟的塵土。我女兒說:不,你不懂,他在燃燒,從內往外的燃燒。

我當時就想到,我想寫一部關于整個紐約城市怎么樣自內而外燃燒的一本小說。當時我就想到這個小說最好的象征就是1974年的法國藝術家在雙子塔之間的鋼絲上行走,這應該是最有助于表達我政治觀點的一個隱喻,所以我就決定把這個事件作為我小說的中心。雖然小說的時間背景是1974年,實際上它是關于今天的美國和我對美國的一些政治上的感想。

彭倫:今天來的另外一位作家小白先生,出版了兩部小說,都是以上海為背景的,第一部寫的是上世紀90年代的上海,第二部時間拉得更遠,寫上世紀30年代的上海租界發生的一些故事。那么現在請小白談一下,他以上海為背景寫小說的一些靈感來源以及創作動機?

小白:以上海為背景,因為我對這個城市很熟,從小到大都在上海生活。這兩個小說有一個共同的特點,就是比較關注城市里面的那種漂泊的人,沒有根的,不知道從哪里來也不知道到什么地方去的一些人物。而且這些人物我覺得在90年代初和30年代初有一個很相像的地方,突然之間大量的移民,30年代是因為革命和戰亂,90年代初是因為改革開放,同樣的面臨內地的人移民到城市來。我這兩部小說都是這樣的一個背景。這樣的一些人涌進城市里面,突然一下子社會的鎮痛休克,以及他們的生存狀態。

彭倫:剛才小白說到了,他想寫的是一群在城市里面漂泊沒有根的人,麥凱恩先生大家也知道,他本是愛爾蘭人,在他20多歲的時候就四處漂泊。

科倫·麥凱恩:1974年的時候我9歲,我從小生活在都柏林,我有一個幸福的童年,這對一個作者來說是不幸的。17歲的時候我開始為一個報紙寫作,21歲離職到美國考察,想寫小說,但是寫得不成功,寫了兩部從來沒有出版過。但是我還是非常感激我在美國的這段經歷,因為我花了18個月騎自行車穿行整個美國,從波斯頓出發到了佛羅里達,再回到波斯頓,最后到了加拿大。這不是關鍵的,關鍵是我了解了其他人生存的故事,講述其他人的故事是一個作家要做的事情。我在世界的很多地方生活過,有一次我還在地鐵里面跟無家可歸的人生活了一年半,也是為了寫小說。我已經寫了8部小說了,我現在對世界的看法已經完全不同了。我覺得想象力就是一場最大的冒險,它比身體上的冒險更為冒險。

城市小說

彭倫:我想回到我們這個對話的主題,就是城市。中國文學的一個主流是農村小說,大量的作家,寫的都是農村,城市小說這個概念在中國其實是非常非常新的,可能也就是中國大規模的城市化之后才慢慢開始有這個概念。當然也是跟作家本身的經歷有關系,因為中國上一代的作家很多都生活在農村,或是有知青的經歷,所以他們熟悉的是農村或是知青的生活。而小白的小說不一樣,小白在上海出生長大,他大部分的時間是在上海度過的。麥凱恩先生更不用說了,他本身在都柏林郊區長大,在紐約也生活了20多年。 他們兩個人的小說都是城市小說。我想問一下城市小說是不是有這樣一個類型?怎么定義?

小白:首先我覺得城市小說這個概念本身也就有點像同義反復一樣的,小說本身就是城市的東西,我們知道在從前講故事這件事情在鄉村確實都存在的,但是它形成小說一直要到16、17世紀,在城市里面才發育成為一個小說這樣的形式。如果擴展一點說的話,文學也是這樣,因為只有在城市里文學才意識到自己是文學,才產生文學的自我意識。

20世紀我們有很多小說,比如80年代中國大陸的尋根文學,臺灣也有這樣的小說,都把小說的背景、人物、敘事焦點放在農村。但是這些農村小說我有一次講了一個笑話說這是“農家樂”的小說,這是城市人對鄉村的一種想象,有點像我們到哪個農家樂度假村去住一段時間的感覺,因為實際上在農村是不存在有這樣的 文學的意識。

科倫·麥凱恩:我覺得小說不一定要有一個特殊的區域或是地理,這并不是小說最關鍵的因素。我覺得小說只要是揭示了人性中最基本的元素就稱其為小說。記得1950年的時候福克納在他的諾貝爾獎的獻詞中說過,小說就是人類對歷史的斗爭。當然他也承認,有一些農村小說的確是從城市人的眼光寫的,有走馬觀花的嫌疑,但是如果愛、憐憫、同情等等這些都存在于文學當中,文學就有它的意義和價值。

有很多作家是以寫城市的人情而著稱的。城市文學也有它自己的魅力,如果說很多城市文學誕生的話也是因為這個世界發生了一場城鎮化的變化。過去5年有一個很大的變化,世界上大多數的人口現在集聚在城市當中,從這個意義來說,城市文學變得很重要。

紐約和上海

彭倫:我想問問麥凱恩先生,他對紐約有什么看法,紐約的個性是什么?還有就是他想象中的上海和他看到的上海。

科倫·麥凱恩:我17歲的時候第一次到紐約,我當時呆了6個月。我在第六大道,它當時有一個昵稱是“美國大道”,我在那邊走的時候情不自禁地躺了下來。當時我住在布魯克林區中心貧窮的地方,每天乘地鐵在市區轉悠。我第二次二十一二歲的時候到紐約,就感到紐約可以成為我自己的家了,因為紐約是一個移民城市。紐約里面每兩個孩子當中有一個是出生在移民家庭中的,所以紐約是所有人的家。這個城市很特殊,它不是美國城市,而是在美國以外,屬于世界上所有人的城市,這樣的城市并不多見。都柏林、巴黎、倫敦都不是這樣的國際性城市,只有紐約有這樣的交響樂有這樣的復合的聲音。

我昨天剛剛來到上海。我到過成都和北京,但是沒有到過上海,印象當中的煙霧并不存在,所以很開心。我到一個城市的時候首先想看一個城市的最貧窮的老城區,這才是一個城市最好的地方,我想去城鄉接合部或是貧民窟,所以我一開始不認識的話就叫一個出租車到處亂轉。然后我喜歡獨步城市,如果是迷了路也有它自己的內在的價值和魅力。

彭倫:如果他想去典型上海的老城區,小白對他有什么建議?

小白:一時半會還真找不到,我以前對上海的印象覺得上海很小,因為從小在這里生活,尤其很熟悉的地方,像淮海路,我可以細數從這頭到那頭每家店鋪賣什么東西,甚至什么樣子我都能說出來或是想出來。但是現在它已經不是那么小了,現在有一種很空曠的感覺。站在馬路上已經聽不到對面的聲音了,以前是可以聽到的。現在它是一個打掃得很干凈的櫥窗,當然它仍然會有我剛才說的漂泊在城市里的人口,也有這樣的接合部或是裂縫的東西。

我對紐約的印象?我對紐約真的沒有印象,都被美國的電影破壞了,先是黑白的,又是彩色的,現在又被怪獸砸爛了。我對麥凱恩的小說很喜歡,他里面有一句話引用了40年代的一句話,有一首歌,就是對情人說,我已經在最低下了,但是我現在向上看這個世界。我覺得麥凱恩老師的小說基本上就是寫了很多在紐約生活的那種低層的人,向上看到紐約。