韓少功:知青與尋根

范子萌

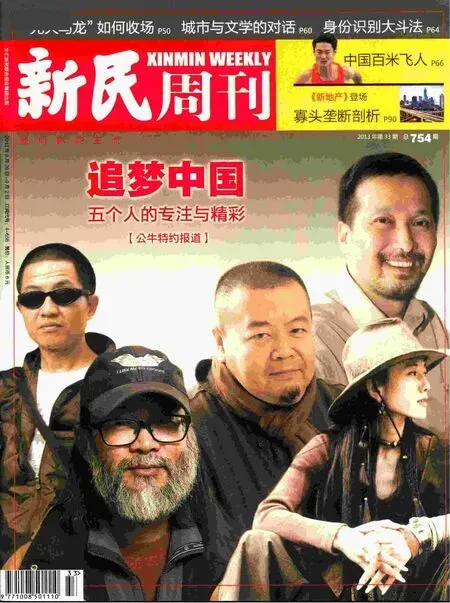

作為今年上海書展的重要活動,著名作家韓少功先生在上海圖書館再論“尋根與重建”,并為他的新作《日夜書》簽售。

距離上一本長篇《暗示》整整十年之后,韓少功推出了又一部長篇力作《日夜書》。日夜輪轉,往事如沙,傷痕漸漸淡去之后,他用一部23萬字的長篇,又把我們拉回到那個特殊的年代。

1968年,韓少功初中畢業后下放湖南省汨羅縣,在天井公社當知青,這段歷程為他日后的寫作打下了深刻的烙印。1985年隨筆《文學的“根”》由《作家》發表,引發后來關于“文化尋根”的大討論,隨后,中篇小說《爸爸爸》在《人民文學》發表,短篇小說《歸去來》等在《上海文學》發表,形成了他那種將西方現代派手法與湖南鄉間的神秘色彩融合在一起的獨特風格。之后的一系列創作為韓少功贏得了法國文化部頒發的法蘭西文藝騎士獎章、美國紐曼華語文學獎、臺灣最佳圖書獎、魯迅文學獎等諸多榮譽的肯定。

記者面前的韓少功鬢邊多了銀發,可是那段不可磨滅的記憶,似乎仍然在他眼前。這么多年來,他對知青題材仍然有創作的沖動,《日夜書》就是通過幾位50后從知青年代到轉型時期的人生軌跡和恩怨糾葛,來書寫一代知青的精神史。只是時過境遷之后,他的寫作,顯得更為綿長敦厚,韻味悠長。

天地一靜,只剩月明。看過這紅塵的喧囂之后,看人生,來自黑暗,又歸于黑暗,那是不是另一種回歸?一種回歸的歡欣?

再寫知青

《新民周刊》:《日夜書》是一部知青小說,但是現在的年輕人離那個特殊的年代已經非常遙遠,你覺得他們是否能理解知青生活?

韓少功:其實一代人的經驗和另一代人的經驗在很大程度上會重演。比如小資現象,五四時代有五四時代的小資,紅色時代有紅色時代的小資,雖然和現在的小資比較起來形式上不一樣,但是大同小異。它的氣質上和精神特點上有很多相似的地方。一代人和一代人之間有差別,但是差別也沒有想象的那么大。包括我們現在讀《莊子》,讀《老子》,那是幾千年前中國人的作品,但是我們現在讀依然會有共鳴。隔著幾千年都可以溝通,隔著幾十年,那更不是問題了。

《新民周刊》:1968年,你到湖南的汨羅縣下鄉務農,一直到1974年離開,這6年,對你來講是不是也是特別重要的一段時間,很多故事有沒有寫進了《日夜書》?《馬橋詞典》所描寫的馬橋村,正是汨羅縣中的一個村莊,和這本《日夜書》有什么區別?隔了這么長時間重新來寫知青的生活和當時寫知青的狀態是不是不太一樣?

韓少功:是的。《日夜書》里面有很多素材都來自這段生活,有親歷性的經驗在里面。《馬橋詞典》寫的是汨羅縣中的一個村莊,這兩本書的不同之處在于:《馬橋詞典》主要是觀察農村社會、農民的文化遺存,在《日夜書》,我則想要描寫知青一代人的命運和他們的思想歷程。現在寫和當時寫知青感覺肯定不一樣,就像近距離的觀察和拉開距離的觀察是不一樣的。像魯迅寫紹興,沈從文先生寫湘西,他們就是拉開距離來寫。在空間上、時間上拉開距離,觀察到的景象就可能不同,就會有一些新的想法。我覺得文學畢竟不是新聞,新聞都是很及時性的反應,但是文學往往需要一個時間的沉淀,甚至于一種空間的區隔以后它才能表現更多東西。

《新民周刊》:你在《文學的“根”》 一文中,第一次明確闡述了“尋根文學”的立場,現在回頭來如何看待“尋根文學”?

韓少功:它引起了中國文學和世界文學的對話,激起了這種思想的碰撞,這是很有意義的。1985年提出“尋根”,參與的作家大多有下鄉知青或回鄉知青的背景。為什么?因為這些人不論是厭惡鄉村還是懷念鄉村,都有一肚子翻腸倒胃和泥帶水的本土記憶,需要一個噴發的載體。“尋根”就是這樣的載體。從這里,你不難看出那段經歷對寫作的深刻影響。

但對于任何一個小說家的創作,最好不要去掛一個流派或者主義的標簽,說這就是“尋根文學”。其實文學上一些流派的命名都是一種權宜之計,簡單化的命名,也許它有一定的必要性,但是盡量不要戴這個帽子。

傳統寫作與新媒體

《新民周刊》:《馬橋詞典》用詞典的形式來寫小說,《暗示》其實也是一部字典,而且更為抽象,你覺得自己是不是一個特別重視形式探索的作家呢?

韓少功:我喜歡做一些讓自己為難的事情,《爸爸爸》以后人家說你照這樣寫吧,那我想還不搞成一個生產流水線了?好像自己不大提得起精神。我會找一些新的嘗試的東西,有一點冒險,但哪怕失敗,也想嘗試一下。每個作家的性格不太一樣,有的作家一輩子寫作的手法非常固定,有的作家喜歡路子寬一點,演員也是這樣。這肯定對自己是一種挑戰,探索新的形式,這就意味著原來的經驗需要放棄,你要摸索新的經驗與技能。

《新民周刊》:過去那個年代的寫作是不是特別單純?

韓少功:對,那時候沒有網絡,也沒有電視,文學是比較單純的一種載體,人們的閱讀主要是通過書本進行的,比較簡單。現在我們很多人在手機上讀書,這情況就不一樣了,現在新興媒體出現以后,整個文化的生態發生了很大的變化,社會風氣也發生了很大的變化。不僅是文學受到很大的沖擊,媒體——包括新興媒體——都在受到擠壓。像微博出來以后博客就冷一點,微信出來以后微博又冷一點,你們供職的媒體都無時無刻不在感受新的挑戰和擠壓。這是大家共同的命運。這種互相擠壓是一種正常的生態,一個競爭的常態,以后還會有更新的媒體或者更新的傳播方式出現,都是可能的,千萬不要以為歷史的終點就停在今天。

《新民周刊》:你覺得新媒體的介入對于傳統作家的創作會有什么影響?

韓少功:首先,新媒體對我們的生活會產生影響,比如說電子視頻的技術發展以后人的空間關系也發生了變化,現在很多人的朋友可能不是你的鄰居也不是你的同事,而來自于世界某個遙遠的地方,他和你在網上經常聊天,技術縮短了距離,這是生活中一個極大的變化。以前我們的唐詩宋詞有很多描寫懷念遠方親人的作品,現在你天天可以視頻和你親人見面,你還懷念不懷念?這種生活本身發生的變化,也必然會給文學寫作帶來極大的變化。

新時代的期刊生存

《新民周刊》:《天涯》雜志在1990年代的橫空出世讓當時的文學界眼前為之一亮,當時你是怎么開始擔任《天涯》雜志社長的?

韓少功:當時朋友跟我說,海南有一個雜志沒人辦,就由我們來收拾這個爛攤子。既然要辦,就要有點想法,做一個新的產品。所以我們當時有一些新的設計,把一個單純的文學雜志變成一個大文學雜志,包括學者記者都參與進來,普通的公眾也參與進來。

《新民周刊》:講到普通公眾,其中一個欄目“民間語文”就引起了很大反響,至今也是《天涯》的一大特色。

韓少功:是啊,“民間語文”其實就是為了不是作家的那些人開設的,寫的不是文學,什么書信、日記、回憶錄、檔案材料、歌詞等等都可納入其中,但是我們覺得其中有文學的因素,為這些人開設了這樣一個園地,也算是一種新的嘗試。

《新民周刊》:現在文學刊物普遍生存比較困難,你覺得面對這樣的困境它們應該怎么辦?

韓少功:有些是刊物本身的問題,比如它們需要改革,有些是官方體制,大鍋飯造成刊物活力不夠,負擔太重。有些文學雜志,二三十個人在雜志社干,其實我覺得一個人就夠了,像魯迅那個時代,一個人辦兩三個雜志是很常見的事情,這是體制上的問題。但是大家也要吃飯,所以怎么改革還需要摸索。還有些是讀者方面的問題,很多讀者覺得錢就是一切,還讀什么書呀,這是價值觀上面的迷失。所以他們不會關注經典、哲學、文學有什么意義,他們覺得嚴肅的思考或者認真的探索都是毫無意義的事情,不如買個彩票中個大獎比追尋人生的意義更加重要,這是讀者的問題,也是時代的問題,也需要認真的反思。