滬上翰墨聚知音

主持人:王悅陽(記者)

嘉 賓:周志高(上海市文聯副主席、上海市書法家協會主席)

戴小京(上海市書法家協會副主席)

李 靜(上海市書法家協會駐會副主席)

潘善助(上海市書法家協會主席團成員、秘書長)

楊定彪(劉海粟美術館分館、上海市普陀區美術館館長)

宋遠平(松江區文聯專職干部)

2007年6月,時任上海市委書記的習近平同志曾在參觀海派書法晉京展上海匯報展時指出:“要把書法藝術打造成上海國際文化大都市的名片之一。”而今,時隔6年,為了重振海派書法雄風,營造一個歷史性與時代感相結合的書法藝術氛圍, 2013(首屆)上海書法藝術節將于金秋隆重開幕。

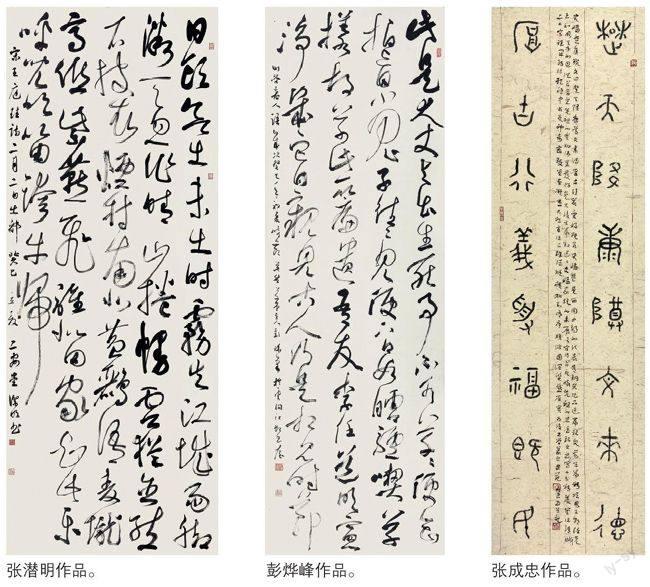

1961年,沈尹默先生在上海創建了新中國成立后的第一個書法組織——上海市中國書法篆刻研究會。上海的書法藝術曾一度領先于全國,到了90年代初,由于某些原因,上海書法在全國的地位漸呈下滑之勢。走進新世紀,隨著書法熱的興起,上海的書壇又呈回暖跡象。上海書法的現狀以及此次上海書法藝術節對于上海書法的發展有何意義成為當下書法藝術界關注的焦點。為此,《新民周刊》與上海市文聯共同邀請了上海書法家協會的相關專家以及本屆書法藝術節的相關負責人,就本次書法藝術節的相關內容及上海書法的現狀與未來,進行了探討。

從“展覽”到“節慶”

主持人:此前,在上海并不乏各類書法藝術展覽,而本次書法藝術節則是首開先河,被命名為首屆上海書法藝術節。從“展覽”到“節慶”,請問是在怎樣一個背景下,創辦起這樣一次大型活動的?

周志高:猶記得2001年策劃上海美術大展和上海書法大展的時候,就感覺到書法在一定的范圍內有必要給予弘揚和宣傳。2001年辦書法大展的時候,與美術大展相比,美術大展是大于書法大展的,原因來自當時的社會關注度以及我們當時對于書法的認識。幾年下來,我認為現在上海市民以及上海書法界對于書法的關注度與日俱增。具體表現為:除了上海市書法家協會以外,絕大多數區也都已經成立了書法家協會。另外,在各個層面,包括機關、企業和產業也相繼組成了一些書法愛好者協會,這個情況在十幾年之前是不能想象的。考慮到方方面面的原因,我們把書法大展等展覽匯聚在一起,舉辦了本次書法藝術節。

主持人:這次書法藝術節主要提倡社會的關注度和普遍的參與性,本次活動所涉及的范圍大概是最豐富全面的,從業余到名家,從國內到聯合國,各個層面都囊括在內。本次書法藝術節有哪些亮點與特點呢?

周志高:本次是首屆上海書法藝術節,共有五大特點。其一是活動時間長,從9月開始到11月,總共歷時3個月。其二是覆蓋范圍廣,既有涉及20多個國家和地區書法界的國際性活動,也有面向全國的活動;既有“長三角”三省一市的活動,也有本市、多區合辦乃至一區獨辦的活動。其三是展示內容多,有展覽、比賽、學術理論研討會等等,其中展覽又可分為十佳青年書法作品展、新人新作展、師生作品展等等。本次藝術節結束后,還將出版展覽中的系列作品集和論文集。其四是社會參與廣,藝術節收到各類展覽的書法來稿近3萬幅,經過評審,有3000余幅展出;收到書法論文來稿近300篇,經過評審,有50余篇進入研討交流,業內外人士參與的踴躍程度較高。最后是辦節有創意,如此大規模、高規格,集創作展示、研討交流為一體的綜合書法藝術節在全國屬于首次。其中,“外交官作品邀請展”、“大字作品國際邀請展”等活動更具獨創性,是本次書法藝術節的亮點所在。

宋遠平:松江是本次書法藝術節的主會場,就歷史底蘊而言,松江是極具主會場資格的。中國著名的平復帖就是晉代松江的陸機寫的。明代還有以董其昌為首的松江書派,代表了明代書法的最高峰。

本次書法藝術節有四項重大活動放在松江,是市文聯和市書協對松江書法極大的支持。早在去年年初,松江區政府在政府工作報告上,就把將松江區建設成書法名城寫入。在政府的大力支持下,松江區就這個目標做了很多相關的努力。2012年的書法創建有24個項目得到落實,11月中國書協正式授予松江“中國書法城”的稱號。

滬上書法學術發展:

從“書法”到“書齋”

主持人:本次上海書法藝術節有一個當代書法創作暨中國書法如何走向世界的國際論壇,上海作為一個有著極其獨特歷史和文化背景的城市,它的書法學術發展經歷了怎樣一個過程?

戴小京:我們2008年舉辦過海派書法國際研討會,2009年舉辦了平復帖暨二陸文化研討會,2011年舉辦了紀念沈尹默先生逝世40周年暨上海書協成立50周年的沈尹默的論壇。相比較而言,這次是上海作者參與的人數最多、情況最好的一次。

上海的書法研究,解放后在全國是領先的,書法藝術在那時候是不為人重視的。那個時候的報刊但凡有一些書法藝術的介紹文章,基本都是出自沈尹默先生等人,因此可以說,中國書法學術重要的發源地在上海。第二個階段大概是在“文化大革命”結束不久,上世紀70年代末,上海也是率先領先全國,創辦了兩本雜志,一個是《書法》,另一個是《書法研究》。80年代中后期到90年代,當時我們這一代人也曾經寫了不少東西,每一次在全國的書法家協會學術委員會我們都有兩個席位,我們在當時還是有一定份額和話語權的。到90年代初,上海書法開始出現下滑趨勢,然而,單就上海的中青年創作而言,他們的水平并不一定弱于全國,他們還是能夠和全國爭勝的。

這里面明顯偏頗的有兩個方面,首先是中青年學術含量不足,關注學術的人減少,愿意投身學術的人越來越少。現在背景和七八十年代不一樣,以前是發表一篇像樣的論文可以名動天下。現今上海書法缺乏高校、學術機構的支撐,很多方面都跟不上。這樣下去就會跟很多上海老一代海派書畫家一樣,最后變成一種書齋。

其次,上海書法家們的專業背景都不行。外地縣一級的書協的負責人都是高級職稱的人,而我們上海很多負責人都是沒職稱的。外地四五十歲出來的人基本是博士,至少是碩士。而上海的則一直是業余的,難以進入主流。而且上海在這一塊一直嚴格把關,使得上海的隊伍在橫向比較中落后于他人。現在我們中青年以下的書法家基本上是自由職業者,自由職業者再往上走是有難度的。上海的綜合性大學比如復旦,都沒有這樣的學科,而北大有一個書法研究所,首師大有專門書法專業,中央美院、浙江師范大學、浙江大學都有相關設置。上海學術氛圍稀薄,缺少高等學府的相關學科設置是導致上海書法頹勢漸成的重要原因。

潘善助:戴老師剛才講的我可以舉幾個數據,浙江省的溫州市是一個地區,現在就設有書法博士學位10個,上海作為中國第一大城市,書法博士學位可能還沒有他們那么多。中央美術學院60周年慶典的時候發了一本書,把歷屆校友名錄都摘進去了,我一一數過,1400人中大概有500人留在浙江,浙江省受過高等書法教育的至少有700人,浙江省即使沒有書法協會,憑著這些人其能力也是非常強的。據悉,湖州、嘉興、溫州一年一次學術研討會,出一本論文集。根據真實可靠的消息,五六年以后上海文化系統的專職書法干部都要退休,如何在現有的書法干部中充實應有的書法力量。這塊工作如果再不接手的話,群眾普及工作將會面臨一次巨大沖擊。

青年書法現狀及書法教育:

書法人才“青黃不接”

主持人:在近年來書法熱的推動下,書法不斷走進中小學課堂,在各位老師看來,我們青年書法現狀是怎么樣的?

李靜:其實我們上海書協這十多年來對青年都是很重視的,我們在2004年的時候舉辦過一次上海中青年臨摹與創作活動,在我們書協的通訊報紙上每次推薦四五個人,當時在全國很轟動,《書法報》打電話給我,稱要把我們這個內容全部轉載,全國各省市還學我們搞臨摹與創作。我們當初做這個活動就是為了發掘人才、培養人才,結果做好了以后我們就出了一本書。這本書的反響很好,當時有個外地書協的主席在講話時還特別提到這本書。從前的中青年,現在大多60到70歲了。我們現在重點培養的是50歲以下的,在這個期間,我們書協每年都舉辦青年展,大概十年以前我們將居住在上海的外地人都吸收進來,本來我們協會入會需要有上海戶口的,為了吸引優秀的人才,十年前我們就打破了這一規律。現在已經引進了很多優秀的青年藝術家。如果我們不引進,上海青年書法人口會更少。這是我們十來年做的一項工作,所以也為上海添注了一股新鮮的血液。

文聯黨組近幾年對于青年書法家的培養是很重視的,所以我們今年又舉辦了第二次臨摹與創作活動,就是為了在上次的基礎上發掘新的人才,我們到時候還是要積極出版,跟前十年進行比較,看看有哪些進步,哪些需要提高。現在我覺得,戶口限制打破了,新鮮血液進來了,上海書法確實在進步,當代青年書法家更具有書寫能力,創作形式都跟得上全國的流行,但是他們的創新意識沒有上一代強。上一代都講究創新,現在都回歸傳統,這是與全國傳統吻合的,從流行到回歸傳統。但是一味回歸傳統而不創新也不是一件好事。接下來在這方面需要加強。要提高上海書法,30歲到50歲之間這代人有著相當重要的使命。

周志高:我要補充一下剛才李靜所說的,我們2005年的章程全國領先,修改過上海書法協會的章程,根據社會的需要,加上了“歡迎新上海人”。當時這個舉措對引進好的青年人才是相當有利的。現在出現一個狀況就是新上海人逐漸超過了上海人,郊區逐漸超過了市區。書法要靠手上功夫。

李靜:青少年在前幾年的上海市是很強的,前幾年上海出去得獎是比較多的,現在卻一點點在下滑。主要情況就是上海主要是跟老師學,中規中矩。上次搞了一次青少年展,外地得獎的多,上海的反而少了。因為他們寫出來的東西有個性,上海缺乏個性,本來的優勢在一點點減化,這就是老師的問題。從人數上來說,上海也不少,但是上海突出的太少,這和上海地區的書法教育有關,過于老式的教育對于書法的發展來說是不夠的。

主持人:現在上海的書法教育情況是怎樣的?在本次書法藝術節上是否有所體現?

周志高:兩年前成立了上海書法家協會教育委員會,與上海市教委掛鉤,兩三年來取得了一些成果。全上海有兩千來所中小學,有書法特級老師的有百所左右,也就是二十分之一。上海中小學約有160萬人,里面只有十分之一,即16萬人在受熏陶。因此教委連續兩年發文件要求,從小學到初中必須要上書法課,三年級之前硬筆,到了三年級之后上毛筆。下個月我們將要成立上海市中小學書法教育工作委員會,我們在和教委商量將來對教師進行大量的輔導。上海師范大學每年才招20名書法本科生。他們一畢業,做教師的更少,10個人都沒有,因此缺口非常大。上海缺少真正對書法方面的重視。上海書法博導只有3個,不僅和北京不能比,和杭州以及南京都不能比。上海要注重抓高等教育,培養人才,這很重要。我們書協就要專門抓這方面的工作,本次書法節就有幾個項目是和教育相關。

潘善助:我們整個活動現在列出來的有25項,關于教師和學生的展覽是五項,其中純粹教師展有兩項,師生聯展有兩項,學生展有一項。為什么要做這么多的師生方面的展示呢?我們感覺到教育的傳承對于一個地區書法發展的重要性。其中有一個叫沈尹默杯全國教師大展。沈尹默是全國書法的領袖,更是上海書法的標桿。一直以來上海書協都是高舉沈尹默的大旗。60年代,沈尹默先生在青年宮舉辦了一個書法培訓班,為什么現在上海六七十歲的書法家在全國還能有很大的影響力,這與那個時候的培訓教育是密不可分的。

我們明年想搞一個綜合性的學術研討會——“2014年上海書協討論會”。我們現在已經做了一個上海書法大講堂,這是高端的學術論壇,是要聘請國內外一流的學者來演講的,這也是部分彌補上海高等書法教育缺陷的一種措施。通過這個大講堂,我們的書法家可以在講堂里聽到來自高端的聲音。

上海作為一個國際大都市,家長還是比較重視學生的藝術修養的,現在專門出現了一批以帶教學生為謀生手段的書法家群體,這個群體非常龐大。我三次參加教育部主辦的很正規的全國中小學生書法展演活動,需要評比,評比以省為單位參與。上海市小學生五件,中學生五件,在某一年,小學生全部一等獎,中學生五件四件一等獎,事后一統計就發現上海位列全國第一。從傳統寫作教育的意義上而言,上海發展得還是很好的。

現在出現兩個情況,老的有知名度的引領書壇,少的也還不錯。中間斷檔,青黃不接。青年一代為什么會跟不上?我們也在分析,第一,上海這個城市生活成本高。第二,上海缺少有書法特長青年人發展謀生的崗位。第三,上海是個經濟城市,金融人才的吸引不遺余力,在吸納文化人才方面應該也考慮一些特殊的措施,這樣對于上海書法的振興會起作用。

長三角書法圈的建設:

上海書法藝術的“大發展”

主持人:2010年,上海市書法家協會長三角交流中心在普陀區揭牌,幾年下來,長三角書法圈的建設如何?

楊定彪:上海書法家協會長三角交流中心秘書處是設在我們劉海粟美術館分館,2010年2月25日的揭牌儀式規模非常大,中國文聯、中國書法家協會、上海市文聯、普陀區人民政府的領導都參加了該儀式。

長三角書法交流中心成立以后,我們規劃了幾個重點項目,一個是2011年6月6日到6月18日——光輝的歷史·永遠的豐碑 紀念中國共產黨成立90周年全國書法名家作品邀請展,我們請了全國95位書法名家,這個活動非常成功。第二次在2012年5月12日為了紀念毛澤東在延安文藝座談會上的講話發表70周年,我們搞了一個全國書法篆刻大獎賽。這個活動也得到了全國和上海市領導的支持。第三次是和陜西省延安市政協副主席一起前往延安,把第二次活動的作品拿到延安進行巡展,也得到了熱烈關注,展覽了短短的幾天引來了數千人次的觀摩。2012年還有一個長三角書法交流中心和江蘇省興化市進行的一次書法年展,在上海和江蘇的書法家作品中共選出60多幅,在江蘇鄭板橋故鄉的藝術館中進行展覽。在本屆藝術節中,10月8日到30日,有一個《江映華章》長三角三省一市十印社聯展。11月為了促進長三角藝術創作,繁榮和發展這一地區的書法,還有一個長三角三省一市書協主席團書法精品邀請展,目前已經收到作品62幅。

普陀區現有兩個館,一個是普陀區美術館,另一個是劉海粟美術館分館,在我們設立長三角書法交流中心之前,劉海粟美術館已經是長三角美術交流中心。作為區一級的美術館,我們每年有300萬的收藏經費,而其中有150萬都是用于書法。我們舉辦的以上幾個活動,都是以長三角的名義輻射到全國的。我認為這種形式是相當不錯,值得推廣的。我國現在處于文化大發展大繁榮時期,希望能夠通過長三角書法圈、書法藝術節等活動的不斷進行,使書法藝術源遠流長,書法事業發展壯大。