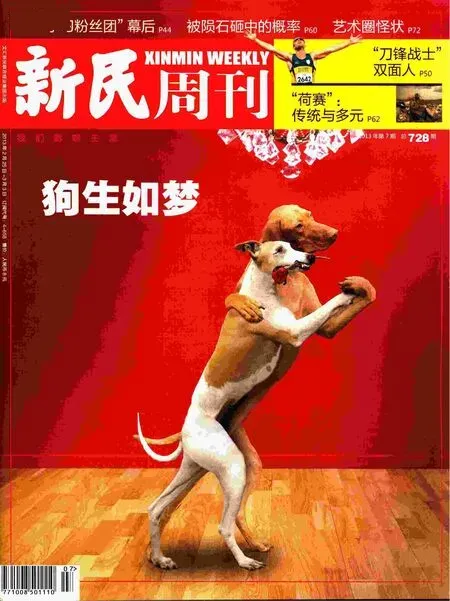

我們為什么愛狗

王若翰

“喜歡狗的人,在心理上更青睞雄性,而養貓者恰恰相反。”華東師范大學心理學系教授、博士生導師,上海市心理衛生學會心理咨詢專業委員會主任徐光興指出,從進化心理學的角度來講,人對狗的依賴,與人類內心潛在的泛性愛意識有關。這種泛性愛的概念,并不是人們通常理解的性生理的狹義概念,而是一種與性心理有關,包含語言、精神、生理及行為等諸多層面的廣泛概念。

“一些人一提到性愛,就想到性交配的層面,這實際上是十分狹隘的。人與寵物間的泛性愛,也并不是指網絡上流傳的‘人獸交配一類的段子。人在與狗接觸時,產生精神上的愉悅,甚至生活上將狗視為伴侶,產生心理上的依戀,這都是一種性轉移的體現。泛性愛是一種很廣義的概念,孩子對母親懷抱的依戀、朋友間的親密無間等等,都有泛性愛的因素在其中。”徐光興告訴記者,所謂的泛性愛很大程度上并不依賴于性交配而存在,很多時候,甚至與此無關。

遠到春秋戰國時代,俞伯牙與鐘子期的知音情誼,以至于在鐘子期死后,俞伯牙的摔琴之舉;近到最近新聞報道里,一男孩因無法接受動漫《火影忍者》里自己喜愛的角色死去,而選擇自殺:這都是泛性愛達到一定程度的極端體現。人的泛性愛載體,可以是其他人,也可以是動物、植物,甚至是一個虛擬的概念。客觀來說,人對事物的迷戀都有泛性愛的成分。

男人與狗

從上古神話中五色神犬盤瓠的傳說,到今人在河姆渡文化遺址中發現的犬類遺骸,從甲骨文“六畜”中“五十羊,五十犬”的文字記載,到《周禮》中“秋官奉犬牲”的職責劃分,犬類的身影在人類社會漫長的歷史中早早出現,并一路隨行至今。

神州大地上的少數民族中,以狗、狼為圖騰的比比皆是,從《山海經》中關于“犬封國”的記載來看,將神犬盤瓠作為祖先崇拜的少數民族應主要以南方地區為主,瑤族的民間歌謠《盤王大歌》,苗族的長篇史詩《古老話》都對其有所提及。從苗、瑤、畬、仡佬等族供奉的犬形盤瓠來看,犬類圖騰已經成為一種民族潛意識產物。

時至今日,在我國南方未漢化地區,一些民族依然保留著強烈的狗崇拜。而以蒙古族為首的一些北方少數民族,則把狗的鼻祖——狼,奉為祖先,現在突厥系的民族仍會直言,自己是狼的子孫。

上古傳說中,神犬盤瓠因幫助高辛帝取下叛亂者吳將軍的首級,而立下蓋世功勛,高辛帝按照之前的許諾,將自己的女兒許配給了盤瓠。由此可見,當時人們的思想意識將狗在擬人化的過程中,賦予了男性的角色;而被蒙古族奉為祖先的蒼狼、白鹿,亦分別代表他們的部落首領孛兒貼赤那(意為:蒼狼),與其妻子豁埃馬闌勒(意為:白鹿)。

對此,徐光興提出了自己對此的理解:“狗代表忠誠、勇敢,這符合古代人對男性品格的評價標準。”

根據《后漢書·南蠻傳》的記載:遠古帝嚳 ( 高辛氏 )時,有老婦得耳疾,挑之,得物大如繭。婦人盛于瓠中,覆之以盤,頃化為犬,其文五色,因名 盤瓠 。徐光興告訴記者,在古人的潛意識里,耳朵象征女性子宮,由此可見,盤瓠被老婦從耳朵中挑出,寓意為盤瓠為老婦所生。而后來盤瓠協助高辛帝建功立業,娶了公主,則體現了男人們欲建功立業、拜相封侯,最終抱得美人歸的思想。之所以用狗作為指代,是要告訴世人,不要只看到一些男人丑陋的外表,還要欣賞其狗一樣的勇氣與忠誠,并對他們的出身和外貌有所包容。

伏羲卦中,狗屬艮卦。對此,一些國學大師曾有這樣的解釋:狗守家,能阻止外人,故艮為狗。而德國作家施萬尼茨在《男人》一書里,也將男人與狗做了種種類比,其中部分觀點,與艮卦中的卦辭亦有幾分相似,與此同時,書中還提出,與狗相比,貓更安靜、優雅,符合女性特質。其實,即便沒讀過上述著作,狗主陽剛、貓主陰柔的觀念,在當下也已被廣泛接受。

泛性愛

“說到人與狗的泛性愛,我們可以將之具象化,比如一些家庭中,女主人愛狗成癖,甚至晚上抱著狗睡覺,將老公趕下床,這就是性愛轉移的一種體現。因為狗的出現,轉移了夫妻間一部分本該給予對方的感情。”徐光興戲言,在這樣的情況下,狗就充當了一個第三者的角色,但這樣的角色一般情況下非但不會影響夫妻間的感情,反倒可以有利于家庭穩定。因為狗充當了承擔感情轉移的載體,人便更不容易將對配偶的感情轉移到其他人身上。

就像有一種觀點認為,孩子是夫妻間的第三者,女兒是父親前世的情人,兒子是母親前世的愛侶一樣,他們雖然在客觀上分走了夫妻間一方對另一方的部分感情,有些人甚至抱怨,自從有了孩子后,自己的愛人便對自己有所忽視,但這種分享總比與孩子之外的其他人分享更容易讓人接受。

采訪中,徐光興再三強調,所謂的泛性愛很多時候并不伴有性行為或性幻想,而僅僅是一種可以轉移或轉化人的欲望的途徑。“泛性愛是人的一種正常心理,不能與‘人獸交配等極端變態案例混為一談。在美國、日本等國家,一些社會組織開發出的‘狗醫生動物治療項目,通過選拔性格溫順的犬類,讓它們作為動物代表,去醫院慰問病人,去老人院看望老者,去特殊學校跟孩子們玩耍,從而減輕人精神和心理上存在的壓力,都是一種利用人對寵物的泛性愛心理,從而達到治愈人們心理創傷,撫慰人心的心理學療法。”

在泛性愛的大背景下,人類滋生出了多種多樣的養犬心理。其中最典型的一種便是生活中性愛沒有得到滿足的人群,通過將感情寄托于寵物狗,而獲得精神上的慰藉,通過對狗的依戀,將自己的性欲望分解。其次,一些在感情上受到創傷的人,也會因為狗的忠誠,而選擇將信任與情感寄托在狗的身上。

而說到大多數養犬人的心理需求,則與人內心深處對施愛與被愛的渴求有關。

徐光興舉例指出,一些空巢老人,往往通過養狗的方式,轉移自己對子女的思念,這正是一種施愛的體現,也是人們常說的移情。因為子女不在身邊,他們的愛找不到依托,于是就要找一個類似于子女的伴侶型動物來愛。而說到對被愛的渴求,一些在城市里獨自生活的青年單身人士選擇養狗,在此過程中,感到自己被需要,在回家時,覺得狗在為自己守候,這正體現了人類渴望被掛念、被在乎的心理。

另外,現代社會生產關系的變革,導致社會出現變動,一些人因無法承受這當中所帶來的誠信缺失,害怕受到欺騙,從而減少人際交往,而更專注于和伴侶寵物進行感情溝通,這也是當今社會背景下,很多人選擇養狗的原因之一。

說到當下最熱門的寵物消費,在分析這部分消費者心理時,一些人提出不解:對于狗來說,可能只有吃到嘴里的東西才是最實惠的,為何要從自己的角度出發,為寵物做美容、買裝飾品?其實對于養犬者,除了食物之外,其他的寵物消費,更多滿足的是自己的內心需求,而非寵物的需求。

針對這樣的疑問,徐光興則指出:這與人們希望自己的伴侶更加漂亮的心理相同,自己的寵物因為漂亮而受到外人的稱贊,也可以滿足人們的虛榮心。正如我們會為自己愛的人挑選衣服一樣,在打扮自己的寵物狗時,人的內心也會產生一種成就感。