故事會反哺

靈子

好友H是一位雜志記者,工作五六年,算是努力,但未見什么成績。圈子內外,沒有多少人知道她,比起一些年紀差不多但迅速聲名鵲起的同行,她很不起眼。有時她也嘲笑自己,更多時候安之若命,知道沒有過人天賦,只求做到力能所及。她常將一些采訪前后的故事講給我聽,八卦之外,有一則讓我印象深刻:

幾年前她曾做過一次葉嘉瑩先生的采訪,談古典詩詞的研究。報道照例沒太大反響,但有一位山東的讀者特地發來短信,告訴H他的故事。這位讀者因為對現在的學校教育不滿,便在周末聚集起同事及鄰居的孩子,開設私塾,教授古典文學。然而以如此“理想”占用孩子們本應去學英語學奧數的“現實”,究竟是對是錯,他心里常有猶豫。直到讀到那篇報道,看到葉嘉瑩以一生的感悟現身說法,他終于又找到堅持下去的底氣。

一年后,對方又發短信來,告訴H私塾堅持至今,效果良好,并再次感謝。那時H自己正在低谷期,住在冬天猛灌冷風的小房子里,沒想到會以這種方式,被曾經的努力反哺自己。

于是她眼睛閃亮地告訴我,她并不奢望自己做的事情會推動社會進步或者彰顯正義,一篇報道哪怕只對一個人有實際的影響,也就足夠了。說這話時她未嘗不存著自我安慰的心思,但不妨礙我們都被這句話打動了。

說得遠了點,這其實是我看到紀錄片《尋找小糖人》后想起的。這部被今年奧斯卡最佳紀錄片獎提名、并很有可能最終獲獎的片子,是這類故事里最激動人心的案例之一。

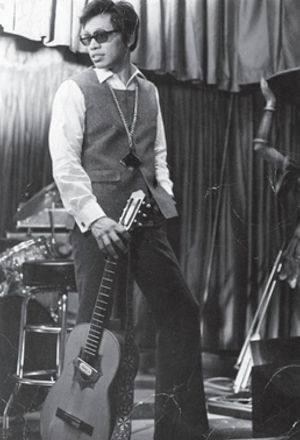

上世紀70年代,美國歌手Rodriguez在本土錄制兩張唱片,制作人和唱片行老板都稱他比Bob Dylan還棒,然而唱片發行后卻無人問津。沒人知道,在遙遠的南非,Rodriguez的音樂被瘋狂傳播與追捧,甚至有人把專輯的封面圖案刺在自己的肩膀上。那些想要逃離大工業城市、追求自我生活的歌詞,被南非受壓制的人們賦予反體制的含義。他們如夢初醒,意識到“還有出路”,齊聲高唱著他的歌曲,走上街頭抗議,甚至由此開啟了一場轟轟烈烈的自由運動。

這種情節聽起來相當熟悉。每一場革命都有自己的圣曲,捷克“布拉格之春”時,人們唱著本國歌手翻唱自Beatles的Hey, Jude;在東德,大家背著斯塔西偷聽Public Enemy和Beastie Boys;伊朗陷于嚴苛的原教旨主義統治時,人們依靠黑市上買來的瑞典Abba樂隊的磁帶滋潤心靈。

有趣的是,南非流傳著Rodriguez早已在舞臺上自殺身亡的謠言。多年來,人們帶著激動與惋惜的心情緬懷著這位英年早逝的天才,卻在一位音樂記者不懈地挖掘之后驚喜得知,他還活著,在美國,在那個沒人聽說過他的國家,為別人裝修房頂。

南非人沸騰了。他們迅速安排好Rodriguez到南非的巡回演出。媒體、樂迷,甚至組織者,都不敢確信這一消息,暗自做好從飛機上接下一個冒牌貨的準備。然而這位他們奉為音樂教父的人真的出現了,自自然然上臺,平平靜靜唱起他們傳誦多年的歌。五千人的演出場所被激情塞滿,人們站著,喊著,唱著,哭著,懷念青春,懷念反抗的日子。

Rodriguez平靜地經歷了這一切,回到美國,繼續做木工。他知道,自己只是寫了想寫的音樂,在美國沒有遇到知音,這沒什么,在一個遙遠的國家引起如此大的反響——大到推動整個社會的民主進程,小到促使樂迷開了自己的唱片行,記者達到事業的巔峰,女兒嫁給南非的保鏢,外孫有一半的南非血統——他也覺得沒什么,不過是做好自己的事罷了。

Rodriguez的傳奇與好友H的故事看似沒有多少可比性,但在我看來,只是程度的差別。每一份努力都不會白費,這道理不必多說了,還是現身說法最有力量。