低頻脈沖電位治療骨科臥床患者便秘的療效觀察

陳穎 熊寧 郭少敏 龔婷婷

骨科臥床患者較易發生便秘,傳統治療方法見效較慢,且較為容易給患者帶來痛苦。筆者給予低頻脈沖電位治療,取得較好效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2010年1月-2013年3月中山市古鎮醫院收治的骨科臥床合并便秘患者98例(男52例,女46例),住院前均無便秘病情。其中下肢骨折82例,腰椎骨折17例,年齡(39.4±12.7)歲,住院時間(34.1±7.6)d。住院至發生便秘時間(13.2±4.1)d。隨機分為觀察組和對照組,各49例。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 兩組患者給予相同的骨科常規護理。針對便秘病情,對照組給予以下護理:提供并創造隱蔽排便環境;指導患者定時排便,建立正常的排便習慣;腹部按摩;穴位按摩;排便訓練;心理護理;飲食護理,多飲水;合理使用藥物,如必要時使用開塞露。對照組在觀察組基礎上同時給予低頻脈沖電位治療,具體如下:采用BA 2008-II型電腦調制中頻治療儀,取天樞穴、大腸俞穴、足三里穴和上巨虛穴,10 cm×18 cm雙片硅導電橡膠電極板置于穴位,頻率2500~5000 Hz,采用旋轉干擾電刺激頻率疊加,刺激強度為20~40 mA,30 min/次,2次/d。1周后統計兩組治療效果。

1.3 效果評價 (1)痊愈:排便時無不適感,排便頻率(每天排便次數)和排便時間(單次排便所需時間)恢復正常,糞便性狀為成形軟便;(2)有效:排便不適感減少,排便頻率有所增加,排便時間有所縮短,糞便干結性狀有所改善;(3)無效:臨床癥狀無改善或加重。總有效率=痊愈率+有效率。

1.4 統計學方法 所有數據采用SPSS 17.0統計學軟件進行處理,統計兩組痊愈率和總有效率使用開塞露率及相關臨床癥狀開始改善時間,計量資料采用t檢驗,計數資料采用χ2檢驗,P<0.05差異有統計學意義。

2 結果

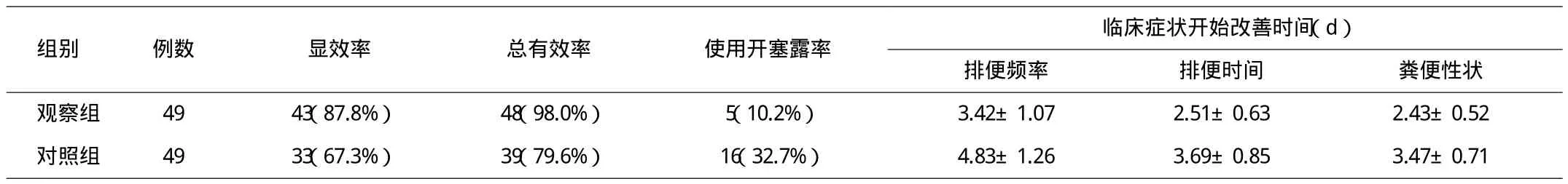

治療1周后,觀察組顯效率和總有效率均顯著高于對照組,差異有統計學意義(χ2=4.748,P<0.05;χ2=6.554,P<0.05);使用開塞露率顯著低于對照組,差異有統計學意義(χ2=6.061,P<0.05);排便頻率,排便時間和糞便性狀開始改善時間也顯著快于對照組,差異有統計學意義(t=5.971,P<0.01;t=7.807,P<0.01;t=8.272,P<0.01),見表 1。

表1 兩組相關指標統計

3 討論

便秘是由于飲食習慣改變、胃腸功能減退、活動減少等因素導致的排便困難。從筆者的臨床觀察看,骨科臥床患者發生便秘的主要因素有:(1)時間臥床和活動受限可導致患者腸蠕動反射功能障礙和腸黏膜應激性減退,發生張力減退性便秘;(2)排便習慣和環境的改變,導致患者存在害羞、自卑、焦慮等負面情緒,在主觀上增加了排便困難;(3)排便方式的改變,正常情況下的蹲位能造成更高的升高腸內壓力,促進膈肌下降和肛內/外括約肌舒張,利用壓力和重力排便,骨科臥床患者單靠深吸氣增加腹壓,較為容易發生便秘;(4)飲食結構不合理,某些藥物治療,可能導致糞便在直腸、乙狀結腸和降結腸等處停留過長,水分被過度吸收而干燥,此外創傷也可能導致神經損傷,引起胃腸道功能紊亂或退化。

常規護理方法對于預防便秘以及改善便秘病情很有意義,但有時候患者的病情較為頑固,而采用開塞露和人工掏便的方法,增加了患者的身心痛苦,因此筆者在常規護理基礎上采用低頻脈沖電位治療。中醫理論認為,“腎開竅于二陰”,“脾主運化”,便秘與腎臟和脾胃的關系非常密切。陰寒凝結、氣滯不暢、氣虛傳送無力、燥熱內結和血虛腸干等因素均可能導致便秘。本次觀察組取天樞穴、大腸俞穴、足三里穴和上巨虛穴,通過低頻脈沖電位的刺激振動作用、電離作用、水束分解作用和植物神經調節作用。達到通氣活血化瘀,促進腹部血液循環和進腸蠕動的效果。

低頻脈沖電位治療在本質上屬于中醫治療,但和傳統針灸相比,采用了電極貼片,降低了針灸操作所導致的神經損傷和生理疼痛,避免了血液交叉感染,而且操作水平要求也比針灸要低,更容易為患者接受。

綜上所述,對于骨科臥床合并便秘的患者,在便秘常規護理的基礎上加用低頻脈沖電位治療,對于提高治療效果和縮短治療時間具有積極意義,值得臨床推廣。

[1]陳可,李秀娟.低頻調制中頻電治療老年性便秘[J].中國康復,2009,24(5):317.

[2]中華醫學會外科學分會肛腸外科學組.便秘診治暫行標準[J].中華醫學雜志,2000,80(7):491-492.

[3]匡蘇源.骨科患者便秘的原因及護理[J].當代護士,2009,21(3):25-26.

[4]周方,王娣.子午流注低頻治療儀治療抗精神病藥物所致便秘的隨機對照研究[J].山西中醫,2012,28(2):33-35.

[5]李慧,朱琦,包紀盛.中頻電治療儀輔助治療老年人便秘效果觀察[J].中外醫學研究,2011,15(29):231-232.