“母命兒,去發蒙”《蒙學讀本全書》

文_王星 圖_資料

“母命兒,去發蒙”《蒙學讀本全書》

文_王星 圖_資料

無錫一所簡陋學堂編寫出版《蒙學讀本全書》,一經面世,便風行全國。它的編撰理念至今適用,帶給我們思考。

簡陋教室編寫教材

鄉土觀念促成了無錫教育的巨變。無錫籍國學大師錢穆說,“凡屬無錫人,在上海設廠,經營獲利,必在其本鄉設立一私立學校,以助地方教育之發展。”清末,無錫人士不斷進入上海謀生,獲得了巨大財富,然后在家鄉辦學。不完全統計,到1911年,無錫及所屬金匱兩縣先后共興辦新式學堂120余所,數量之多在全國居于前列。

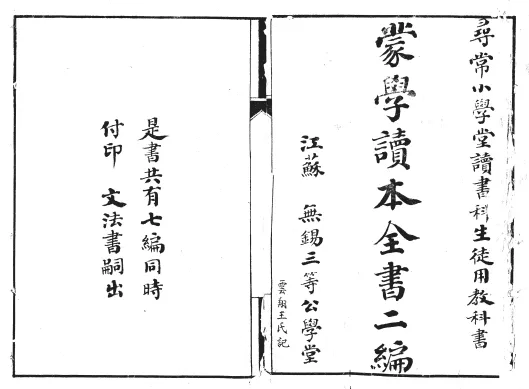

早在1898年8月,俞復、吳稚暉、丁寶書、杜嗣程等辦起了無錫三等公學堂,學堂創辦時,條件相當簡陋,以借用無錫城中崇安寺西方殿為教室,據《蒙學讀本全書》總序的說法,“仿泰東設學之級,例設中學校、高等小學校、尋常小學校三級。無錫之第三等學,即擬之泰東之尋常小學校也。”

新學成立,百廢待興。隨著清王朝正式下詔廢除科舉,傳統蒙學課本已然失去了其應有的作用。學校的課程,“略仿日本尋常小學校,分修身、讀書、作文、習字、算術等科”。這些學科中,讀書科最令人傷腦筋,教師們找不到合適的教科書,無奈之余只能每天在上課前到處搜索材料,臨時編選一篇課文,讓學生們邊抄邊讀。時間一晃三年,日積月累,如編者在《蒙學讀本全書》總序言所言:“讀書一科,隨編隨教,本不足存。近欲錄副者頗多,爰圖畫寫稿,付之石印,略加詮次,厘為七編。”

一不小心,隨教隨編,竟然積累成了7冊一套的教科書。

據文瀾書局版附錄之《本書全部略例》記錄:是書共有七編,同時印成,前三之興,間及地理、歷史、物理各科大端,附入啟蒙便函,逐課均圖畫精致,一覽了然,四編專重德育,用論語弟子章分綱提目,系以歷史故事,每課示以指歸,理真而事確,修身科必要之書也。五編尊重智育,采輯子部喻言,每課系以問答,剖理至真至晰,可為理論學之階引。六編前半為修辭,以集衍富麗之文,寫游戲習慣之事,為兒童讀史漢巨篇之引,后半為達理,即以游戲之事命題,演為議論之篇,是學作論說文之秘籍也。七編選史漢通鑒最有興會之文,暨國策周秦諸子雋美之篇,以及唐宋迄國朝名家論說。

在無錫這個具有強烈商業氣息的地方,新學創辦者們發現,出版教科書或許是一個不錯的選擇。該套書先在上海文瀾書局印刷,然后由文明書局大量印刷發行。由于教科書使用損耗較高又不受藏書家重視,加之年代久遠、久逢戰亂,現在幾乎湮滅不見。

這套教科書也不像有些學者認為的那樣,已經是一套純粹的“語文”教科書。正如書名所定,它仍然屬于綜合讀本,但它與傳統的蒙學課本有所區別,不僅每冊都有側重的學科知識,還注重前后的銜接,“自一編至七編,由淺及深,次第井然。此系本學堂三年以來經驗之書,實近今蒙學中第一巨書也。”

《蒙學讀本全書》出版后很受歡迎,1902年清政府頒定《欽定學堂章程》后,由當時的最高教育行政機關京師大學堂審定,作為過渡階段的全國“尋常小學堂”通行教材。

《蒙學讀本全書》書影

古今兼顧,至今有益

作為一套系統的教科書,《蒙學讀本全書》七編按照由淺入深的原則編排,總序言指出,“前三編多就兒童游戲細事,及眼前淺理指示之”,以第二編為例,稍稍加以分析。從這一編目錄來看,文章選材相當自由、寬泛且實用、先進。第36課到45課,題目依次為:“四季”、“閏月”、“方向”、“尺”、“升斗”、“秤上”、“秤下”、“鏡”、“錢”、“新聞紙”。薄薄幾頁紙,介紹了生活中很多必備的知識和常見的事物。1900年前后,“新聞紙”即報紙能夠進入教材是難得的,看課文內容更有深意:

新聞紙,記各處之新聞。小兒多讀書,即能看新聞紙。能看新聞紙,即能知天下之事。小子,爾等欲學看新聞紙乎?多讀書可也!

問新聞紙所記者何事?問小兒如何能看新聞紙?

無錫東林書院有聯“風聲雨聲讀書聲聲聲入耳,家事國事天下事事事關心”,讀這篇課文,應該能感受到對聯的深意。文后有兩個問題,這就是“因文設問”。第二編卷首說:“初編簡短,不著問辭。是編仿泰西例,每課列問辭兩條。”根據文章,設置問題,相當于現在的課后練習,這是一個非常了不起的進步。不僅如此,在第五編之后,還根據問題設置答案,學術上稱之為“因問置答”。自此,“因文設問”、“因問置答”成為后世教材設置“課后練習題”的模范。

作為啟蒙教材,教科書承擔著基礎知識的普及作用。我們能在《蒙學讀本全書》和現行的小學教科書中找到主題類似的課文,如第36課《四季》:

一年有四季,春夏秋冬是也。每季各三月。正二三月為春,四五六月為夏,七八九月為秋,十十一十二月為冬。冬天冷,夏天熱,春秋則冷熱適均。

問一年有幾季?問一季有幾月?問四季之冷熱如何?

現行的人教版新課標小學教材第一冊第2課也是課文《四季》:

草芽尖尖,他對小鳥說:“我是春天。”

荷葉圓圓,他對青蛙說:“我是夏天。”

谷穗彎彎,他鞠著躬說:“我是秋天。”

雪人大肚子一挺,他頑皮地說:“我就是冬天。”

朗讀課文。背誦課文。

說說畫畫:你喜歡哪個季節?為什么?把你喜歡的季節畫一畫。

北京師范大學在職研究生在讀,國家社科基金重大項目“中國百年教科書整理與研究”課題組成員。

兩相對比,前者全文共占一頁,附有一幅地理學科的地球繞日四時圖;后者則占三大頁(練習一頁),附有小草飛鳥圖、青蛙荷葉圖、谷穗圖、雪人圖、小動物讀書圖共五幅。前者生字主要是“春夏秋冬,冷熱適均”,其余都是學過的字詞。而后者作為小學第二篇課文,共列出生字11個,還不包括“穗”“鞠”“躬”等繁難字。兩篇課文的課后練習題要求也相差較大,特別是現行的教科書,在有眾多配圖的前提下再要求學生把喜歡的季節畫一畫,這顯然不是語文學科的教學任務,令人費解。

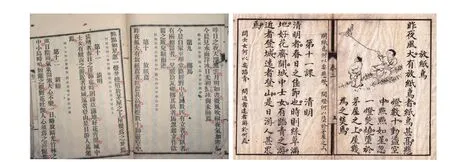

說到孩子喜歡,由于這套書屬于隨編隨教性質,所選內容多為孩子喜聞樂見的東西,具備吸引孩童的要素。第二編就選擇了很多游戲介紹,如《擲馬》(9課)、《放紙鳶》(10課)、《體操》(20課)、《猴戲》(25課)、《擊球》(27課)、《紙球》(28課)、《撲蝶》(46、47課)、《釣魚》(48課)等,貼近學生的生活。

如所有教科書一樣,《蒙學讀本全書》也擔負著思想教育的作用,除了日常的行為規范,如《上課》(4課)、《早起》(33課)、《掃地》(34課)等以直接方式進行要求,還有以《蟻語》(29課)、《蜂王之約》(50課)等童話寓言故事形式呈現的。其中有三篇課文較為特殊都以“歌”的形式編排:

第3課《入學歌》:春風至,杏花紅,母命兒,去發蒙,兒勤讀書母自喜。弟弟妹妹花下戲,花下不可戲,傷花失母意。

頒定學堂課本“放紙鳶”與原書的對比

第30課《友愛歌》:我聞紫荊樹,同根同枯榮。花零落百花壞。東枝憔悴西枝敗。無心之物尚如此,兄弟義愿同生死。

第51課《勵學歌》:兩小兒,同賢愚;及長大,各異途。一為人中杰,一為車前夫。人問何故分優劣,讀書不讀書之別。

顯然,第3、51課以勸學為主,而第30課則是教導兄弟同心。這三篇課文相對整齊,具有詩歌對稱的特點,在60篇課文中顯得別具一格。

任何事物都無法超脫于時代,《蒙學讀本全書》出現在新學不斷興起的時刻,即便這樣,它依然無法避免時代的局限。第二編第1課為《愛君歌》,文章內容為“大清皇帝治天下,保我國民萬萬歲;國民愛國呼皇帝,萬歲萬歲聲若雷”;第2課為《崇圣歌》,內容為“先師孔子倡宗教,魏巍高大如山斗;終身服教誓弗違,叩首叩首九叩首”。顯然這兩課專門用來贊頌皇帝和圣人,與此類似,第6課為《拜孔子》,第16課為《教孝歌》,這些傳統文化內容很難為新時代所接受,也許正因如此,這套教材在民國之后就沒有了傳承。拋開這些,我們從另一面去看,這套課本中又充滿了傳統文化的氣息。第二編第12課為《清明》,第19課為《端陽》。不妨詳細讀讀《清明》:

清明者,春日之佳節也。時則綠草滿地,好花齊開,城中士女,有踏青之游。近者登城,遠者登山,是日游人甚眾焉。

問士女何以要踏青?問近者遠者游于何處?

這一課為孩子介紹了傳統節日清明節的有關情況,對傳承傳統文化有重要的意義。查現行人教版、蘇教版小學語文教科書,除古詩中有所涉及外,尚無課文直接以傳統節日為題。這一現象,當為我們深思。

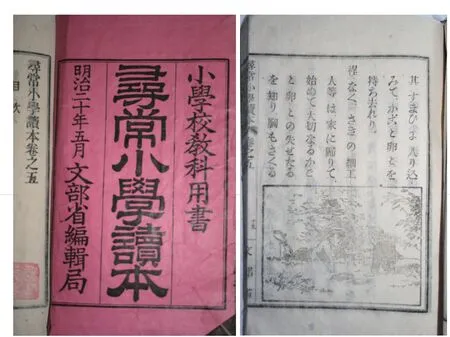

在《蒙學讀本全書》的編者心目中,日本小學的讀本是模仿的對象

“母命兒,去發蒙”

《蒙學讀本全書》從一所普通學校編印的教科書成為通行教材,由中央機關頒行全國。資料顯示,到1908年,“此書印行達10余版次,各地翻印者,不可勝數。”

《蒙學讀本全書》全書的印刷采用石印,文字字號要大于同時代一般的課本,用紙非常考究,采用的是綿紙,好于一般的教科書用紙。奇特的是,該書僅僅保留了每一篇課文的文字,并沒有保留插圖。當時官方認為,插圖不夠“正規”,在官定課本中一律禁絕。另外每一編中,除第一課標題含“課”外,其余只是編號,不直接署明第幾“課”。

在早期的版本上,每冊書籍的扉頁上都標有“尋常小學堂讀書科生徒用教科書”字樣,這與日本的教科書讀本非常相似。在《蒙學讀本全書》的編者心目中,日本小學的讀本是模仿的對象,與日本尋常小學讀本對比,可以發現在編輯體例上模仿了日本的小學讀本結構,特別是繪圖風格非常接近,它是中國最早有完整配圖的小學教科書之一。

1904年,隨著無錫新式學堂規模不斷擴大,自籌經費捉襟見肘,無錫三等公學堂日趨衰落,最后消失在歷史中。

1905年,學部成立后審定全國小學教科書,《蒙學讀本全書》前三編繼續名列其中。而五編、七編的內容,由無錫人顧倬改定,變成了《高等小學國文讀本》的內容,再次行銷全國。1911年辛亥革命,民國到來,在個別地方,仍有學校使用《蒙學讀本全書》教學,漸漸地,“春風至,杏花紅,母命兒,去發蒙”的吟詠終于不再……