降溫毯在顱腦外科高熱患者護理中的應用

劉惠玉 劉珍紅 秦怡珊

高熱是顱腦損傷患者常見的臨床癥狀之一,是由于顱腦損傷而導致體溫調節中樞受損而引起的。持續性高熱也是導致顱腦損傷患者的主要死亡原因之一[1]。高熱時患者腦組織代謝增強,耗氧量顯著增多,顱內壓持續增高等因素進一步加重了對腦組織的損害,對患者的預后造成嚴重的不良影響。因此,對顱腦損傷高熱患者采取積極的降溫護理,是救治患者成功的關鍵因素之一。過去,對于高熱患者,臨床上常采用敷冰塊、戴冰帽等傳統的物理降溫方法護理。近年來,降溫毯作為新一代的降溫設備在臨床上得到了推廣應用。本研究就兩種不同的降溫方法進行了對比分析,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 以2012年2月至2012年10月期間在我院住院治療的47例顱腦外傷伴高熱患者為研究對象。所有患者在降溫前體溫均大于39℃。采用隨機對照的方法將其分為兩組:試驗組27例和對照組20例。其中試驗組男18例,女9例,年齡21~57歲,平均年齡(39.4±5.6)歲,顱腦損傷類型:顱腦損傷伴顱內血腫16例,顱腦損傷伴顱底骨折9例,高血壓性腦出血2例;對照組男13例,女7例,年齡22~63歲,平均年齡(41.6±5.3)歲,顱腦損傷類型:顱腦損傷伴顱內血腫12例,顱腦損傷伴顱底骨折7例,高血壓性腦出血1例。兩組患者對本次研究所采用降溫方法均有知情同意權,且對兩組患者的年齡、性別、疾病類型以及嚴重程度等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 試驗組:采用北京恒邦公司生產的冰毯機進行降溫。操作方法:病房室溫保持在22℃ ~28℃之間,將降溫毯平鋪于病床上,墊上中單,連接好水管路后將患者平臥于病床上,將溫度傳感器的一端連接在降溫毯的主機上,另一端置于患者腋下。設置好溫度后啟動儀器。本次研究所設定溫度為36℃ ~37℃。當體溫高于37℃時,降溫毯自動啟動;當體溫低于36℃時,降溫毯停止工作。對照組:采用傳統的冰塊聯合冰帽降溫方式。

在降溫過程中應嚴密觀察兩組患者的生命體征并分別于降溫護理后1、8和12 h測定其體溫,同時觀察記錄兩組患者體溫恢復至正常所需時間。

1.3 統計學方法 采用統計分析軟件包SPSS 16.0對兩組數據進行統計處理,計量資料描述用(),組間比較用 t檢驗,P<0.05時差異有統計學意義。

2 結果

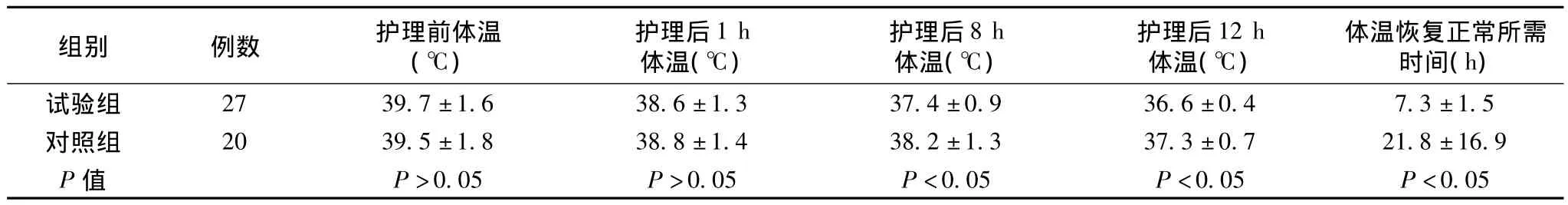

從表1中可以看出,兩組患者在降溫前和降溫護理1 h后的體溫讀數無顯著的統計學差異(P>0.05),但降溫護理8 h和12 h時,試驗組患者測得的體溫顯著低于對照組,且最終體溫恢復正常所用時間也顯著短于對照組(P<0.05)。

表1 兩組患者治療前后體溫變化比較()

表1 兩組患者治療前后體溫變化比較()

組別 例數 護理前體溫(℃)護理后1 h體溫(℃)護理后8 h體溫(℃)護理后12 h體溫(℃)體溫恢復正常所需時間(h)試驗組 27 39.7±1.6 38.6±1.3 37.4±0.9 36.6±0.4 7.3±1.5對照組 20 39.5±1.8 38.8±1.4 38.2±1.3 37.3±0.7 21.8±16.9 P值 P>0.05 P>0.05 P<0.05 P<0.05 P<0.05

3 討論

顱腦損傷是由于體溫調節中樞受損,患者往往出現異常的體溫升高。而高熱會進一步加重腦細胞的損傷,使患者致殘、致死的風險進一步加重。有研究結果顯示,當患者腦溫降低1℃時,腦細胞耗氧量隨之下降6.7%,而顱內壓也下降5%~6%[2]。故對顱腦損傷高熱患者采取積極的降溫護理,能有效的降低腦組織的代謝速度,減少耗氧量,進而防止由于缺氧等原因造成的毒性物質的堆積,減輕腦細胞損害。

臨床上,常用的降溫方法有藥物降溫和物理降溫兩種。但多年的臨床經驗證實,藥物降溫效果相對較差,不能在短時間內降溫,且有些降溫藥物對患者的正常生理反應有一定程度的影響,不利于觀察病情。而傳統的物理降溫也不能盡早的使患者的體溫恢復正常,而長時間的高熱狀態可能導致患者造成不可逆的腦損傷[3]。故尋求一種高效的降溫方式是提高患者治療效果的關鍵。近年來,降溫毯作為新一代的降溫設備在臨床上得到了推廣應用。本研究發現,試驗組患者在應用降溫毯降溫效果明顯高于對照組(P<0.05),患者體溫恢復正常所需時間也顯著短于對照組(P<0.05)。由此可見,與傳統的物理降溫方法相比,降溫毯對顱腦外科高熱患者的降溫效果顯著,是治療中樞性高熱的良好方法,值得進一步推廣應用。

[1]劉龍美,吳振華.重型腦挫裂傷頸椎骨折中樞性高熱患者使用降溫毯的護理干預.中國實用醫藥,2010,5(36):13.

[2]張耀勻.降溫毯在顱腦損傷高熱患者護理中的應用.醫學信息,2011,24(10):241-242.

[3]潘愛紅.中樞性高熱患者兩種不同降溫方法的效果.中華現代護理雜志,2011,17(27):3325-3326.