河岸帶生態(tài)護(hù)坡技術(shù)研究與應(yīng)用

張丹丹,史常青,王冬梅

(北京林業(yè)大學(xué)水土保持學(xué)院,北京 100083)

河岸帶又稱濱岸帶、岸邊帶、水陸交錯(cuò)帶等,是河流生態(tài)系統(tǒng)與陸地生態(tài)系統(tǒng)進(jìn)行物質(zhì)、能量、信息交換的一個(gè)重要過渡帶,它介于河流和高地植被之間,受到地表水以及地下水的影響,是一種最典型的生態(tài)過渡帶,具有明顯的邊緣效應(yīng)[1]。Naiman[2]及張建春等[3]將河岸帶功能概括為廊道功能、緩沖帶功能和植物護(hù)岸功能。河流生態(tài)護(hù)坡是在保護(hù)、創(chuàng)造生物良好的生態(tài)環(huán)境和自然景觀的前提下,保證護(hù)坡措施具有一定強(qiáng)度和耐久性的同時(shí),兼顧護(hù)坡工程的環(huán)境效應(yīng)和生物效應(yīng),以期達(dá)到恢復(fù)生態(tài)環(huán)境,治理水土流失的目的[4]。

傳統(tǒng)的河道護(hù)坡主要使用漿砌或干砌塊石護(hù)坡、鋼筋混凝土護(hù)坡等,這類護(hù)坡工程的造價(jià)相對(duì)較高,且是水下施工,日后維護(hù)工作難以實(shí)施。其最大的缺點(diǎn)還在于,它僅僅從滿足河流防洪、排澇、航運(yùn)和引水等基本功能的角度出發(fā)進(jìn)行設(shè)計(jì)施工,忽略了與河流同為整體的動(dòng)物、植物及微生物的生存發(fā)展,很少考慮對(duì)環(huán)境和生態(tài)的影響[5]。這類護(hù)坡形式易破壞河流航道的生態(tài)功能,引起河流生態(tài)環(huán)境惡化。近年來,以重建受損河岸生態(tài)系統(tǒng)為目的,同時(shí)融合防洪、生態(tài)、景觀和河流自凈效應(yīng)為一體的生態(tài)護(hù)坡技術(shù)引起人們的廣泛關(guān)注,并進(jìn)行了一系列的研究與探索。

1 河岸帶生態(tài)護(hù)坡技術(shù)研究現(xiàn)狀

1.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀

發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)河流生態(tài)退化問題認(rèn)識(shí)較早,很早就開始反思破壞河流自然環(huán)境帶來的負(fù)面效應(yīng),認(rèn)為傳統(tǒng)的河流治理,主要采用硬質(zhì)材料建造護(hù)岸工程,破壞了河流生態(tài)系統(tǒng)。為了有效保護(hù)河道岸坡和生態(tài)環(huán)境,一些學(xué)者提出了生態(tài)型護(hù)坡技術(shù)。如:在20世紀(jì)80年代末瑞士、德國(guó)等國(guó)的學(xué)者提出了“自然型護(hù)岸”技術(shù)[6];德國(guó)的萊茵河由于裁彎取直,導(dǎo)致河流流速加快,加劇沖刷,現(xiàn)正進(jìn)行改造,將水泥河堤改為生態(tài)河堤,力求河流回歸自然狀態(tài)。20世紀(jì)90年代初,日本又首先提出了“親水”觀念,提倡有條件的河流采用木樁、卵石等天然材料修建河堤,開展了“創(chuàng)造多自然型河川計(jì)劃”,把生態(tài)護(hù)坡技術(shù)應(yīng)用于城鎮(zhèn)河道建設(shè)中;法國(guó)在城市河道建設(shè)時(shí)要求河道地面工程盡量建成透水的草地,增加水體與土體之間的交換。近20 a來,土壤生物工程(soilbioengineering)護(hù)岸技術(shù)在歐美風(fēng)靡一時(shí)[7]。該項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用原理與其他工程不同,它采用有生命力植物的根、莖(枝)或整體作為結(jié)構(gòu)的主體元素,按一定方式和方向排列插扦、種植或掩埋在邊坡的不同位置,在植物群落生長(zhǎng)和建群過程中加固和穩(wěn)定邊坡,控制水土流失和實(shí)現(xiàn)生態(tài)修復(fù)。常用的坡面生態(tài)工程技術(shù),主要包括土壤保持技術(shù)、地表加固技術(shù)和生物工程綜合保護(hù)技術(shù)[8]。這些技術(shù),在歐美國(guó)家已經(jīng)得到廣泛運(yùn)用,如1995年美國(guó)新澤西州雷里坦河曾采用生物護(hù)岸工程,用可降解生物纖維編織袋裝土,沿河道坡面形成梯形岸坡并種植植被,200 a一遇的洪水位的考驗(yàn)證實(shí)了它的可靠性,盡管流量大,沖刷力強(qiáng),但是生物護(hù)岸工程基本上沒有損壞。

1.2 我國(guó)研究現(xiàn)狀

生態(tài)護(hù)坡技術(shù)的應(yīng)用起源于中國(guó),但是,我國(guó)在生態(tài)護(hù)坡技術(shù)方面的研究起步較晚。1993年我國(guó)引進(jìn)土工材料植草護(hù)坡技術(shù),并開發(fā)研制出了各種各樣的土工材料產(chǎn)品,如三維植被網(wǎng)、土工格柵、土工網(wǎng)、土工格室等,結(jié)合植草技術(shù)在各種邊坡工程中陸續(xù)獲得應(yīng)用[9]。2003年,許文年等研究開發(fā)了植被混凝土護(hù)坡綠化技術(shù)。該技術(shù)有廣闊推廣前景,實(shí)現(xiàn)了工程建設(shè)中邊坡防護(hù)和綠化兩大功能的有機(jī)結(jié)合,填補(bǔ)了這一技術(shù)領(lǐng)域的空白。近些年在充分吸收國(guó)外河道整治和其他領(lǐng)域生態(tài)護(hù)坡研究成果的基礎(chǔ)上,我國(guó)河岸帶生態(tài)型護(hù)坡技術(shù)也取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。如:在廣西漓江治理工程中,胡海泓等[10]提出了石籠擋墻、網(wǎng)籠墊塊護(hù)坡、復(fù)合植被護(hù)坡等生態(tài)型護(hù)坡技術(shù);季永興等[11]探討了不同材料的生態(tài)型護(hù)坡結(jié)構(gòu)新方法;夏繼紅等[5]從現(xiàn)代數(shù)學(xué)、生態(tài)學(xué)、水力學(xué)的角度分析了生態(tài)河岸帶今后的發(fā)展趨勢(shì);在引灤入唐工程中,陳海波等[12]提出網(wǎng)格反濾生物組合護(hù)坡技術(shù);盧志靈根據(jù)上海市河道的具體特點(diǎn),討論了生態(tài)型護(hù)坡結(jié)構(gòu)形式。

2 河岸帶生態(tài)護(hù)坡技術(shù)方法

河岸帶生態(tài)護(hù)坡技術(shù)是在滿足河道邊坡穩(wěn)定和安全的基礎(chǔ)上,采用植物及植物與工程材料相結(jié)合的方法,實(shí)現(xiàn)河流系統(tǒng)與動(dòng)物、植物、微生物及人類活動(dòng)相協(xié)調(diào)的生態(tài)技術(shù),以達(dá)到一種水體和土體、水體和生物相互涵養(yǎng),適合生物生長(zhǎng)的近自然狀態(tài)。目前,國(guó)內(nèi)外常見的河岸帶護(hù)坡技術(shù)可大致劃分為以下三類[13]:①單純的植被護(hù)坡,即利用植被根系的固土功能,保護(hù)河道岸坡,可結(jié)合河道原有的植被進(jìn)行護(hù)坡;②植被護(hù)坡與工程措施相結(jié)合,如通過格賓網(wǎng)、生態(tài)混凝土現(xiàn)澆網(wǎng)格、生態(tài)袋(植被袋) 填土等方式,對(duì)植被進(jìn)行加筋,增強(qiáng)岸坡抗侵蝕的能力;③生態(tài)材料護(hù)坡,如利用水泥生態(tài)種植基進(jìn)行護(hù)坡,或者植被型生態(tài)混凝土和土工材料進(jìn)行護(hù)坡。

我國(guó)現(xiàn)有河道主要采用石籠結(jié)構(gòu)、土工網(wǎng)復(fù)合植被技術(shù)、網(wǎng)格反濾生物工程、植被型生態(tài)混凝土、水泥生態(tài)種植基、多孔質(zhì)護(hù)岸、多自然型護(hù)岸等生態(tài)型護(hù)岸形式治理。另外也有采用自然土質(zhì)岸坡、自然緩坡、植樹、植草等生態(tài)工程護(hù)堤,防止水土流失,也為水生植物的生長(zhǎng)、水生動(dòng)物的繁育、兩棲動(dòng)物的棲息繁衍活動(dòng)創(chuàng)造條件。下面重點(diǎn)介紹6種在工程中已經(jīng)得到應(yīng)用的護(hù)岸技術(shù)。

2.1 植物護(hù)坡

植被護(hù)坡是利用植被涵水固土的原理穩(wěn)定巖土邊坡、美化生態(tài)環(huán)境的一種新技術(shù),涉及巖土工程、恢復(fù)生態(tài)學(xué)、植物學(xué)、景觀生態(tài)學(xué)等多學(xué)科于一體的綜合工程技術(shù)。植被護(hù)坡主要利用植被根系的土壤增強(qiáng)作用,降低風(fēng)浪的沖淘,加強(qiáng)土壤的聚合力,提高滑移抵抗力,同時(shí)可以美化水利環(huán)境[13]。在植物選擇方面應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡刭|(zhì)條件、氣候環(huán)境等特點(diǎn)進(jìn)行選擇,選擇根系發(fā)達(dá),適應(yīng)性強(qiáng),成活率高,抗病蟲害能力強(qiáng)的植物種。國(guó)內(nèi)很多河道的治理都使用了這一技術(shù),如在吉林省西部嫩江流域,許曉鴻等[14]提出牛毛草[Bulbostylis barbata(Rottb.) kunth.]、草地早熟禾(Poa pratensis L.)、翦股穎(Agrostis atolonifera L.)等多種草本植物為護(hù)坡植物,河柳(Salix matsudana)等灌木為迎水坡腳防浪林的植物護(hù)坡技術(shù)。該技術(shù)利用植物地上部分進(jìn)行消能護(hù)坡,利用植物根系的錨固作用,提高坡面表層的抗剪強(qiáng)度,有效地提高了迎水坡面的抗蝕性,大大減少了坡面土壤流失,不僅其護(hù)坡效果顯著,且投資僅為工程護(hù)坡的10.9%~22.1%。

2.2 自然型護(hù)岸

自然型護(hù)岸,即以天然的植被、原石、木材等材料來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的混凝土護(hù)岸,盡量創(chuàng)造接近自然型的河道[15]。自然型護(hù)岸工程形式又可分為自然原型護(hù)岸、自然型護(hù)岸、多自然型護(hù)岸。自然原型護(hù)岸主要采用喬灌混交的方法,充分利用高低錯(cuò)落的空間和光照條件,以達(dá)到最佳郁閉效果,同時(shí)利用植物舒展而發(fā)達(dá)的根系穩(wěn)固堤岸,增強(qiáng)其抵抗洪水、保護(hù)河堤的能力。自然型護(hù)岸不僅種植植被,還采用天然石材、木材護(hù)底,以增強(qiáng)堤岸抗洪能力,如采用木樁、塊石等具有一定強(qiáng)度的材料保護(hù)坡腳,使整個(gè)護(hù)岸結(jié)構(gòu)的抗沖刷能力大大提高。多自然型護(hù)岸,即在自然型護(hù)岸的基礎(chǔ)上,再用鋼筋砼等材料,以確保大的抗洪能力[16]。多自然型護(hù)岸比自然原型護(hù)岸和自然型護(hù)岸有更強(qiáng)的抗水流沖刷能力,能抵御更大的洪水,同時(shí)也具備其他生態(tài)護(hù)岸所共有的生態(tài)效應(yīng),是目前使用最廣泛的一種生態(tài)護(hù)岸形式。自然型護(hù)岸在我國(guó)的應(yīng)用也比較廣泛,如成都府河右岸望江公園段,護(hù)岸采用包括坡腳護(hù)底、丁壩、石籠在內(nèi)的多自然化手段;堤防形式采用土堤防,減少人工構(gòu)造痕跡,創(chuàng)造出被綠色覆蓋的良好護(hù)岸;同時(shí)注意與公園的竹林(綠色)自然景觀協(xié)調(diào),保護(hù)現(xiàn)有樹林并納入自然景觀[17]。該項(xiàng)目的成功實(shí)施成為成都地區(qū)乃至我國(guó)的河流生態(tài)環(huán)境建設(shè)、河流整治、湖泊、水庫(kù)等建設(shè)的典范。

2.3 網(wǎng)石籠結(jié)構(gòu)生態(tài)護(hù)岸

石籠是一種生態(tài)格網(wǎng)結(jié)構(gòu),現(xiàn)也稱之為格賓網(wǎng)。現(xiàn)代工業(yè)化生產(chǎn)的石籠單元普遍采用六面方筐,內(nèi)設(shè)隔網(wǎng),編網(wǎng)材料有金屬絲、鋼筋和塑料格柵等,網(wǎng)眼通常為菱形或正方形。河流護(hù)岸網(wǎng)石籠結(jié)構(gòu)由鍍鋅或噴塑鐵絲網(wǎng)籠裝碎石、肥料及種植土組成,在河道護(hù)坡中,一般選用耐銹蝕的噴塑鐵絲網(wǎng)籠。填充的石料之間的孔隙受到人為和自然因素的影響不斷被泥土充填,植物根系深深扎入石料之間的泥土中,從而使工程措施和植被措施相結(jié)合。石籠在我國(guó)的使用較晚,近10 a才在生態(tài)護(hù)坡?lián)跬翂秃拥雷o(hù)岸工程中大量使用,已經(jīng)成功實(shí)施了很多工程,如太倉(cāng)長(zhǎng)江大堤順堤河生態(tài)護(hù)岸工程[18]。該工程設(shè)計(jì)中采用綠格網(wǎng)墊護(hù)坡,結(jié)合軟結(jié)構(gòu)與植被技術(shù)的應(yīng)用,該工藝適應(yīng)該河道地質(zhì)條件差、容易產(chǎn)生局部坍塌的具體情況。即可保護(hù)河岸、又促進(jìn)水與土體之間的自然交換、增強(qiáng)水體自凈能力,實(shí)現(xiàn)植被綠化、景觀美化的生態(tài)環(huán)境,達(dá)到工程建筑與生態(tài)環(huán)境有機(jī)結(jié)合的目的。該工程在廣大的平原河道工程具有一定的典型性。

2.4 生態(tài)袋護(hù)坡

生態(tài)袋是由聚乙烯、聚丙烯等高分子材料制作而成的土工網(wǎng)袋,網(wǎng)袋內(nèi)含有草籽,種植時(shí)內(nèi)填種植土,并采用連接扣連接,保證邊坡的穩(wěn)定性。生態(tài)袋是由高分子材料制成的,具有抗老化、高強(qiáng)度、耐酸堿、無毒、不降解等特點(diǎn),使用壽命高達(dá)70 a以上,100%回收,零污染。生態(tài)袋護(hù)坡技術(shù)采用環(huán)保的生態(tài)袋代替鋼筋混凝土等硬性材料,實(shí)現(xiàn)了以柔性的綠色岸坡取代硬性的傳統(tǒng)岸坡。它集土木工程和生態(tài)環(huán)境綠化為一體,是水利部科技推廣的先進(jìn)適用技術(shù)[19]。由于其生態(tài)性、整體性、環(huán)保性等特點(diǎn),這一技術(shù)已廣泛應(yīng)用于水利邊坡生態(tài)防護(hù)工程中。如北京市植物園湖區(qū),湖邊駁岸形式初始為混凝土柱護(hù)坡和隨地形漫坡入水兩種形式,但由于長(zhǎng)期的湖水沖刷,土壤流失比較嚴(yán)重,導(dǎo)致駁岸失去連貫性與完整性,整體水域景觀效果遭到破壞。后來完全采用適于植被生長(zhǎng)、具有生態(tài)修復(fù)功能的生態(tài)袋護(hù)坡技術(shù),恢復(fù)了受損的駁岸,為植被的生長(zhǎng)提供了土壤基質(zhì),使得植被的恢復(fù)與園林景觀的建立成為可能。作為一項(xiàng)綠色的護(hù)坡、綠坡工程系統(tǒng),生態(tài)袋技術(shù)值得大力推廣。

2.5 植被型生態(tài)混凝土護(hù)坡

植被型生態(tài)混凝土由植物、多孔滲水混凝土肥料、泥土和保水材料組成,具有高透水性、較大的拔出力、高透氣性和安全性,實(shí)質(zhì)上是一種有著連續(xù)孔隙的多孔混凝土,水與空氣容易通過或存在于其連續(xù)通道內(nèi)[20]。這種護(hù)坡具有較好的抗沖刷性能,表面的覆草形成堤防迎水坡面的軟覆蓋,具有緩沖性能,草生根后,草、土、混凝土形成一體,可提高堤防邊坡的穩(wěn)定性,既實(shí)現(xiàn)了混凝土護(hù)坡,又能在坡上種植花草,美化環(huán)境,形成硬化和綠化完美結(jié)合,與傳統(tǒng)的漿砌石混凝土護(hù)坡相比,生態(tài)效應(yīng)更顯著。植被型生態(tài)混凝土的應(yīng)用在我國(guó)剛剛起步,如江蘇省水利廳以生態(tài)系統(tǒng)理論為基礎(chǔ),結(jié)合河道整治工程,研發(fā)了生態(tài)混凝土護(hù)砌材料,在江蘇吳江東開發(fā)區(qū)的龐山中心河和治太重點(diǎn)工程太浦河螞蟻漾段堤防的護(hù)岸工程中都得到了應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了混凝土上長(zhǎng)草,取得了顯著的社會(huì)效益和生態(tài)效益[21]。

2.6 土工材料復(fù)合種植基護(hù)坡

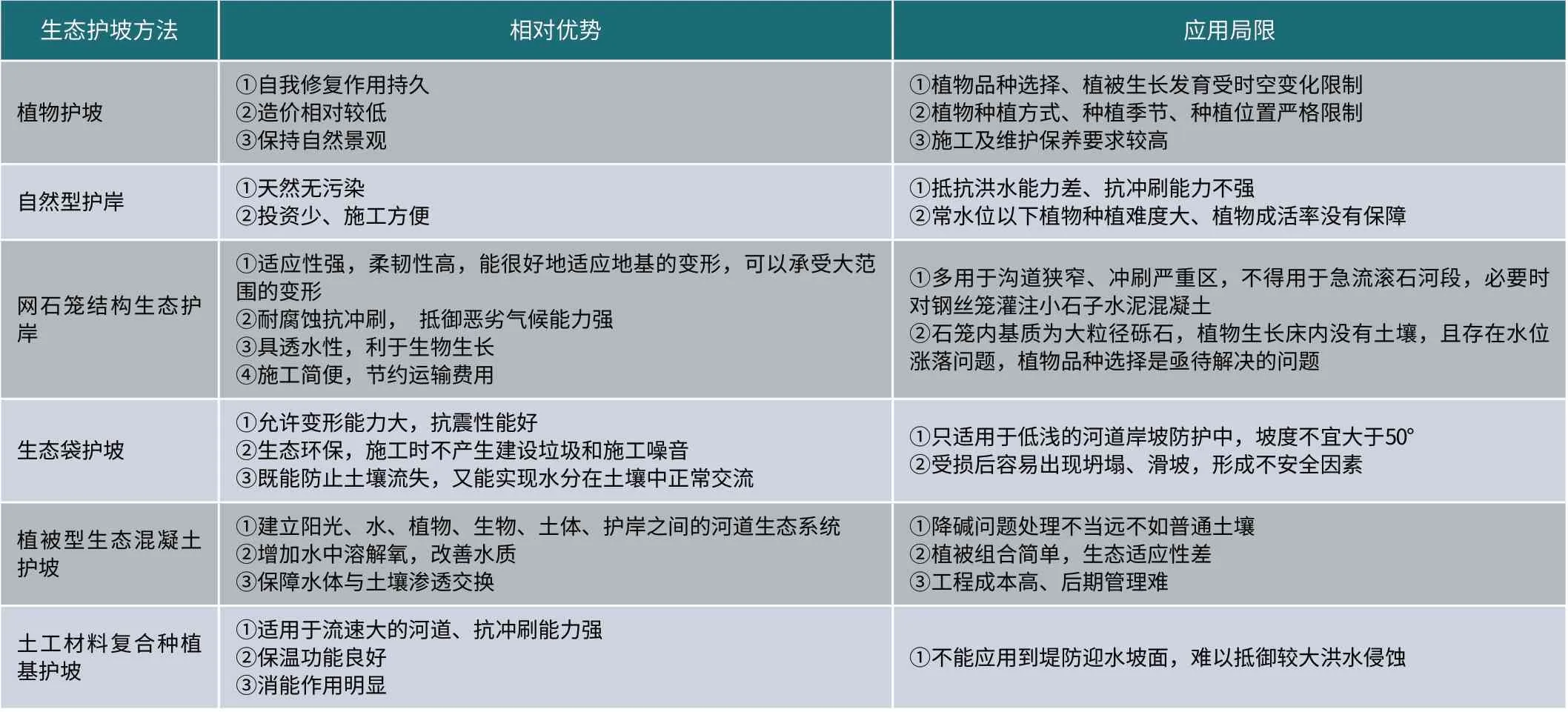

該項(xiàng)護(hù)坡技術(shù)可分為土工網(wǎng)墊固土種植基、土工格柵固土種植基、土工單元固土種植基等多種形式。其中,土工網(wǎng)墊固土種植基主要是利用活性植物并結(jié)合土工合成材料等工程材料,在坡面構(gòu)建一個(gè)具有自身生長(zhǎng)能力的防護(hù)系統(tǒng),通過植物的生長(zhǎng)對(duì)邊坡進(jìn)行加固的一門新技術(shù)。它綜合了土工網(wǎng)和植物護(hù)坡的優(yōu)點(diǎn)。這一技術(shù)已在上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)圍海大堤工程中得到應(yīng)用。土工格柵固土種植基,是利用土工格柵加固土體,并在格柵內(nèi)植草,綠化邊坡。土工單元固土種植基是利用聚丙烯、高密度聚乙烯等片狀材料,經(jīng)熱熔粘接成蜂窩狀的單元格子體,在蜂窩狀單元中填土植草,起固土護(hù)坡作用[22]。在我國(guó)城市河道護(hù)岸工程中,應(yīng)用較為廣泛的土工合成材料種植基可分為鐵絲網(wǎng)與碎石復(fù)合種植基、土工材料固土種植基等。如在吉林省舒蘭市防洪應(yīng)急項(xiàng)目拉林河新發(fā)護(hù)岸工程中,采用“土工格柵石籠護(hù)坡+土工格柵網(wǎng)格軟體排護(hù)腳”技術(shù)對(duì)該險(xiǎn)工險(xiǎn)段進(jìn)行了治理[22]。該措施的實(shí)施,提高了堤岸的抗沖刷能力,確保了新發(fā)段河道堤防的安全。不同的生態(tài)護(hù)坡形式的相對(duì)優(yōu)勢(shì)和應(yīng)用局限對(duì)比見表1。

表1 不同生態(tài)護(hù)坡技術(shù)方法對(duì)比一覽表

3 結(jié) 語

現(xiàn)有的河岸帶生態(tài)護(hù)坡技術(shù)只考慮了河岸帶上的植物,忽略了與其合為一體的動(dòng)物及微生物。真正意義上的生態(tài)護(hù)坡應(yīng)該是在保證邊坡穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,以營(yíng)造河道邊坡系統(tǒng)的生物多樣性為主要目標(biāo)。因此,現(xiàn)有生態(tài)護(hù)坡技術(shù),雖帶有一定的生態(tài)色彩,卻是不完善的生態(tài)護(hù)坡技術(shù)。生態(tài)護(hù)坡在水利工程中的技術(shù)含量相對(duì)較低,而大多數(shù)技術(shù)是從國(guó)外直接引進(jìn)的,其生態(tài)材料也直接進(jìn)口,這必然存在許多弊端。如:護(hù)坡成本太高,難于大范圍推廣;自然地理?xiàng)l件的差異,導(dǎo)致修復(fù)效果不明顯。因此,生態(tài)護(hù)坡應(yīng)結(jié)合我國(guó)實(shí)際現(xiàn)有的材料,研發(fā)出適合我國(guó)的新型生態(tài)護(hù)坡技術(shù),而不是一味的照搬模仿。新材料的開發(fā),應(yīng)成為今后生態(tài)護(hù)坡研究的一個(gè)重點(diǎn)。

河岸帶上有豐富的資源,是生物群落生長(zhǎng)的敏感地帶,也是珍稀瀕危生物的適宜棲息地,具有很高的生物多樣性。河岸帶具有的獨(dú)特邊緣效應(yīng),使其各方面的特征都不穩(wěn)定且脆弱,尤其在過多的人為擾動(dòng)下,河岸帶生態(tài)系統(tǒng)將會(huì)作出響應(yīng),甚至?xí)斐稍撋鷳B(tài)系統(tǒng)的失衡。現(xiàn)有的護(hù)坡技術(shù)在一定程度上對(duì)河岸帶生態(tài)系統(tǒng)平衡產(chǎn)生影響。因此,在生態(tài)護(hù)坡的同時(shí),盡量保留原有的生物多樣性,采用就地取材的辦法選擇合適的護(hù)坡材料,并盡可能地利用自然護(hù)岸或近自然護(hù)岸的方法,避免過多的大范圍對(duì)河岸帶的干擾破壞,維持河岸帶生態(tài)系統(tǒng)的自然狀態(tài)。另外,還要加強(qiáng)提高人們對(duì)河岸帶生態(tài)護(hù)坡系統(tǒng)重要性的認(rèn)識(shí),只有這樣才能變被動(dòng)為主動(dòng),自發(fā)地保護(hù)河岸帶生態(tài)系統(tǒng),使其合理、健康的發(fā)展。

[1] 夏繼紅,嚴(yán)忠民. 生態(tài)河岸帶研究進(jìn)展與發(fā)展趨勢(shì)[J]. 河海大學(xué)學(xué)報(bào),2004,5(3): 252-255.

[2] Naiman R J,Decamps H,Pollock M.The role of riparian corridors in maintaining regional biodiversity[J]. Ecological Applications,1993,3(2):209-212.

[3] 張建春. 河岸帶功能及管理[J]. 水土保持學(xué)報(bào), 2001, 15(6): 143-146.

[4] 曹梅英,李東海. 由治汾美化工程看生態(tài)河堤建設(shè)[J]. 山西水土保持科技,2001,( 3) :35- 36.

[5] 夏繼紅, 嚴(yán)忠民. 淺論城市河道的生態(tài)護(hù)坡[J]. 中國(guó)水土保持, 2003, (3):9-10.

[6] 王 越, 范北林,丁艷榮,等. 長(zhǎng)江中下游護(hù)岸生態(tài)修復(fù)現(xiàn)狀與探討[J]. 水利科技與經(jīng)濟(jì),2011,(10):25-28.

[7] 王 雪,田 濤,楊建英,等. 城市河道生態(tài)治理綜述[J]. 中國(guó)水土保持科學(xué),2008, 5(10):106-110.

[8] 周 躍, Watts D. 歐美坡面生態(tài)工程原理及應(yīng)用的發(fā)展現(xiàn)狀[J]. 土壤侵蝕與水土保持學(xué)報(bào),1999,5(1):79-85.

[9] 周德培, 張俊云. 植被護(hù)坡工程技術(shù)[M].北京:人民交通出版社,2003.

[10] 胡海泓. 生態(tài)型護(hù)岸及其應(yīng)用前景[J]. 廣西水利水電,1999,(4):57-59.

[11] 季永興,劉水芹,張 勇. 城市河道整治中生態(tài)型護(hù)坡結(jié)構(gòu)探討[J]. 水土保持研究, 2001,8 (4):25-28.

[12] 陳海波. 網(wǎng)格反濾生物組合護(hù)坡技術(shù)在引灤入唐工程中的應(yīng)用[J]. 中國(guó)農(nóng)村水利水電, 2001,( 8): 47-48.

[13] 黃 麗,丁樹文,董 舟,等. 三峽庫(kù)區(qū)紫色土養(yǎng)分流失的試驗(yàn)研究[J]. 土壤侵蝕與水土保持學(xué)報(bào),1998,4(1): 8- 13

[14] 許曉鴻,王躍邦. 江河堤防植物護(hù)坡技術(shù)研究成果推廣應(yīng)用[J]. 中國(guó)水土保持,2002,(1):17-18.

[15] 劉斯鳳, 劉 黎, 等. 植被型生態(tài)混凝土的研究現(xiàn)狀及趨勢(shì)[J]. 三峽大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2009,(6):52-55.

[16] 郭 赟. 淺談河道生態(tài)護(hù)岸形式及應(yīng)用[J].中國(guó)農(nóng)村水利水電,2011,4(7): 119-120,122.

[17] 周寶佳,代 瓊,趙仕勇,等. 河流生態(tài)護(hù)岸淺析[J]. 水科學(xué)與工程技術(shù)[J].2009,(5):7-10.

[18] 劉厚昌,余曉冬. 傳統(tǒng)護(hù)岸與生態(tài)護(hù)岸的比較與展望[J]. 現(xiàn)代交通技術(shù),2011,(2): 78-81.

[19] 楊 蕓. 論多自然型河流治理法對(duì)河流生態(tài)環(huán)境的影響[J]. 四川環(huán)境, 1999,(1):19-24.

[20] 丁清華. 生態(tài)袋柔性防護(hù)在河道治理中的應(yīng)用[J]. 技術(shù)與市場(chǎng),2011,(4):18.

[21] 許 興,程 煒. 生態(tài)袋技術(shù)在湖岸修復(fù)中的應(yīng)用[J]. 北京園林,2011,(3):29-33.

[22] 季永興,張 勇,李國(guó)兵. 城市河道整治中生態(tài)護(hù)坡結(jié)構(gòu)探討[J]. 上海水務(wù),2001,(2):13-16.