七葉靈顆粒結合化療治療晚期非小細胞肺癌的臨床研究

郭毅峻,崔 清,金長娟,李 蕾,董 昀

(上海交通大學附屬胸科醫院中西醫結合科,上海200030)

肺癌已成為全世界發病率最高的惡性腫瘤之一。包括中醫藥在內的多學科綜合治療已成為肺癌治療的標準模式。而如何將各種不同的治療方法完美整合,在減輕治療損傷的同時,最大限度地增加患者獲益已成為當今腫瘤治療領域新的研究課題。經研究發現,中藥配合放、化療同時應用具有減毒增效作用[1]。我科于2007年12月至2009年12月,應用院內制劑七葉靈顆粒結合化療,通過深入觀察研究對晚期非小細胞肺癌(NSCLC)化療療效的影響,以及對患者生存質量、生存期和臨床癥狀體征的影響,以期探索出中西醫結合治療晚期肺癌的新途徑,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

150例Ⅲ-Ⅳ期NSCLC 患者均來自于2007年12月至2009年12月上海交通大學附屬胸科醫院中西醫結合科住院患者,采用單盲方法,按照完全隨機設計原則,開展前瞻性治療對比觀察。根據隨機分配方案將患者分為治療組(化療+七葉靈顆粒)和對照組(單純化療),每組75例。對照組有1例因并發心包轉移被剔除,故實際統計病例為149例,其中治療組75例,對照組74例。兩組的性別、年齡、細胞類型、TNM分期、Karnofsky(KPS)評分等基線資料分布差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 兩組基線資料比較 (例)

1.2 診斷標準

1.2.1 西醫診斷標準 根據2009年UICC肺癌TNM分期標準(第7版)[2],經影像學(X線、CT等)、病理學(組織學、細胞學)檢查確診為非小細胞肺癌Ⅲ-Ⅳ期,未能手術或術后復發、轉移的患者(顱內轉移、肝轉移、心包轉移者除外)。

1.2.2 中醫診斷標準 參照《中藥新藥臨床指導原則》[3]原發性支氣管肺癌的中醫辨證,選擇氣陰兩虛或精氣兩虛證型患者。主癥:⑴神疲乏力;⑵氣短;⑶頭暈耳鳴;⑷腰酸腿軟;⑸舌質紅或淡紅少津,少苔。次癥:⑴自汗盜汗;⑵口干咽燥,煩渴多飲;⑶五心煩熱;⑷大便秘結;⑸脈虛無力。確診需主癥符合3項,次癥符合1項,或主癥符合2項,次癥符合2項者。

1.3 納入標準

符合上述西醫及中醫診斷標準,年齡介于40~80周歲,性別不限,住院患者。KPS評分≥60,預計能完成2個化療療程及生存期超過4個月。

1.4 排除標準

治療過程中出現并發顱內轉移、肝轉移、心包轉移者;因各種原因無法完成至少2個化療療程者;資料不全,影響療效判定者。

1.5 治療方法

對照組采用單純化療,采用NP方案:NVB(法國皮爾法伯公司,10 mL/瓶,批號:2AQ1066),25~30 mg/m2,d1、d8靜脈滴注;DDP(江蘇豪森藥業,20 mg/瓶,批號:080703)70~80 mg/m2,d1靜脈滴注,需水化。治療組化療方案同對照組,從化療第8天開始服用七葉靈顆粒(組方包括生黃芪、黃精、靈芝、石見穿、七葉一枝花、山慈菇、女貞子等10味中藥。上海蔡同德堂中藥制藥廠,12 g/袋,批號:20080101),口服,每日3次,每次1袋,化療過程中及化療后持續口服七葉靈顆粒至少3年(至觀察結束)。

1.6 觀察指標

1.6.1 化療療效 療效評價依據RECIST 1.1標準[4],分為完全緩解(CR):所有靶病灶消失,全部病理性淋巴結(包括靶結節和非靶結節)短徑均<10 mm;部分緩解(PR):所有靶病灶的長徑總和縮小30%或以上;疾病進展(PD):所有靶病灶的長徑總和增加至少20%,且長徑總和增加的絕對值在5 mm以上,或出現新的病灶;疾病穩定(SD):變化介于PR和PD之間。以CR+PR為有效率(RR)、CR+PR+SD為疾病控制率(DCR)進行兩組化療療效比較。

1.6.2 生存質量 評價標準依據KPS百分評定法,治療后KPS評分上升≥10分為生存質量提高,下降≥10分為生存質量降低,介于兩者之間為穩定。

1.6.3 生存期 化療結束后每2~3個月隨訪1次,直至患者死亡或失訪,分別統計1、2、3年生存率和中位生存期,進行生存期比較。對照組和治療組各失訪2例,失訪患者按末次隨訪時間統計分析。

1.6.4 臨床癥狀體征 治療當天起第0、2、4、6、8周觀察并記錄患者癥狀體征,主要包括咳嗽、咯痰、咯血、胸痛、神疲乏力、氣急、自汗、盜汗、頭暈耳鳴、腰酸腿軟、舌象、脈象等。參照《中藥新藥臨床研究指導原則》癥狀分級量化表計算癥候積分值,治療后癥狀體征療效標準:顯著改善:積分值降低≥2/3;部分改善:積分值降低≥1/3;無改善:積分值降低<1/3;惡化:癥狀積分值上升。

1.7 統計學分析

采用SPSS 13.0統計軟件包,根據計數、計量、等級資料的不同,分別采用t檢驗、χ2檢驗等非參數檢驗進行統計分析。Log-rank檢驗、Kaplan-Meier檢驗進行生存期分析。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組化療療效比較

治療組CR 0例,PR 18例,SD 47例,PD 10例,RR 24%,DCR 86.67%;對照組CR 0例,PR 13例,SD 48例,PD 13例,RR 17.57%,DCR 82.43%。兩組RR及DCR比較其差異均無統計學意義(P>0.05)。

2.2 兩組生存質量比較

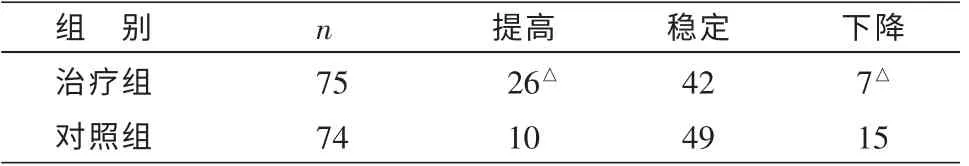

治療前兩組KPS評分差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,治療組生存質量提高率顯著高于對照組(P<0.01),生存質量下降率則顯著低于對照組(P<0.01)。而兩組的生存質量穩定率則差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 兩組生存質量比較 (例)

2.3 兩組生存期比較

治療組1、2、3年生存率均高于對照組,其中3年生存率較對照組差異有統計學意義(P<0.01)。中位生存期治療組高于對照組,兩組比較差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組生存期比較

2.4 兩組治療后臨床癥狀體征療效比較

治療前兩組患者癥狀體征無明顯差異,治療后治療組顯著改善率明顯高于對照組(P<0.05),惡化率則顯著低于對照組(P<0.05)。見表4。治療組在改善神疲乏力、頭暈耳鳴、腰酸腿軟、舌象等因肺氣不足、腎精虧虛所致癥狀方面明顯優于對照組,而對于咳嗽、咯痰、咯血、自汗、盜汗等癥狀的改善兩組無明顯差異。

表4 兩組癥候療效比較 (例)

3 討論

中醫學理論認為,肺癌病機總屬本虛標實,全身為虛,為精氣虧虛,局部為實,為癌毒聚結,且五行金水相生,故臨床治療尤應注重補肺益氣,益腎填精。七葉靈顆粒是在肺癌精氣兩虛理論指導下[5],臨床驗方“七葉靈方”的基礎上創制而成,其組方包括生黃芪、黃精、靈芝、石見穿、七葉一枝花、山慈菇、女貞子等10味中藥,功能益氣養精,消瘤散結。

對于晚期NSCLC患者,治療的首要目的是改善生存質量和延長生存期。生存期指標早已成為衡量肺癌治療療效的“金標準”。化療是現代醫學最早用于治療腫瘤的方法,但目前由于化療耐藥的出現使患者越來越難以從單純化療中獲益,有報道顯示晚期肺癌單純化療的中位生存期僅8個月[6]。本研究中治療組1年、2年生存率與對照組無顯著性差異,但3年生存率則顯著高于對照組,治療組中位生存期21.6個月,亦明顯高于對照組的13.7個月,具有統計學差異,其內在原因可能與七葉靈顆粒具有逆轉耐藥細胞,抗化療耐藥和誘導腫瘤細胞凋亡等作用有關[7-8],而在本項臨床試驗中,治療組化療有效率高于對照組,但無統計學差異,這可能與化療僅觀察2個療程,持續時間較短有關。

在研究中發現,化療后治療組生存質量提高的病例數高于對照組,而生存質量下降病例數則低于對照組,且差異均具有統計學意義。而臨床癥狀和體征的比較分析顯示,七葉靈顆粒對肺癌癥候有明顯的改善作用,其中頭暈耳鳴、神疲乏力、腰酸腿軟等癥狀及舌象較對照組有明顯改善。神疲乏力、舌有齒痕等為氣虛證的主要表現,七葉靈顆粒方中黃芪具有補氣、健脾的作用;而頭暈耳鳴、神疲乏力、腰酸腿軟等癥多屬腎精虧虛,髓海失養,方中黃精、女貞子等可補腎填精,故對于精氣兩虛型肺癌患者可有顯著療效。而方中石見穿、七葉一枝花、山慈菇、天花粉等具有清熱解毒、養陰生津的作用,與黃芪、黃精、女貞子等具有補益功用的藥物相輔相成,分別針對肺癌的正虛與邪實的病機施藥。其他一些癥狀體征在本次研究中,治療組與對照組比較無顯著性差異,但總體趨勢優于對照組。從證候積分的研究結果來看,治療組的顯著改善病例數明顯高于對照組,惡化病例數則明顯低于對照組,并且其差異有統計學意義。現代研究結果顯示[9],益氣養陰法具有抑制腫瘤細胞生長、提高機體免疫功能、促進骨髓造血干細胞的增生、調節機體物質代射等作用,并可減輕放、化療毒副反應,增加放、化療效果,防止復發和轉移,與本研究的結果一致。表明七葉靈顆粒對于改善患者癥狀體征、提高生存質量亦具有顯著療效,可作為肺癌帶瘤患者長期維持治療的理想途徑。

[1]金己煥,徐振曄.中醫藥對化療減毒增效的研究進展[J].光明中醫,2011,26(4):645-647.

[2]韓寶惠,孫加源.非小細胞肺癌新分期對臨床實踐的影響[J].上海交通大學學報(醫學版),2011,31(3):253-255.

[3]鄭筱萸.中藥新藥臨床研究指導原則[S].北京:中國中醫藥科技出版社,2002:219.

[4]劉蔭華,劉 倩.客觀解讀RECIST(修訂版)的臨床評價意義[J].中國實用外科雜志,2010,30(1):31-33.

[5]肖曉敏,郭紅飛,徐振曄.益氣養精法治療肺癌經驗[J].江西中醫藥,2003,34(246):9-10.

[6]Sandler A,Gray R,Perry MC,et al.Paclitaxel-carboplation alone or with bevacizumab for non-small-cell lung cancer[J].NEngl j Med,2006,355(24):2 542-2 550.

[7]沙慧芳,金長娟.中藥七葉靈對耐藥細胞株的逆轉研究[J].腫瘤防治雜志,2002(5):449.

[8]郭毅峻,金長娟,徐振曄.七葉靈顆粒干預小鼠Lewis肺癌細胞凋亡及MMP9活性表達的研究[J].上海中醫藥雜志,2012,46(10):64-67.

[9]施 杞.現代中醫藥應用與研究大系(第14卷)[S].上海:上海中醫藥大學出版社,1998:23-32.