合并報表抵消項目及其對遞延所得稅影響

任俊玲,翁慶強

(1.成都華氣厚普機電設備股份有限公司,四川成都 610100;2.四川省川威釩鈦冶金科技開發有限公司,四川成都 610100)

1 概述

合并財務報表,是指反映母公司和其他全部子公司形成的企業集團整體財務狀況、經營成果和現金流量的財務報表。根據《企業會計準則第33號——合并財務報表》規定,企業在編制合并報表時應對企業發生的內部交易項目進行抵消,所以可能會產生暫時性差異,影響到遞延所得稅的確認與計量。本文從企業內部債權債務項目、購銷商品交易項目、固定資產購入三個方面分析在編制合并報表時能準確披露財務信息,正確編制抵消分錄及調整遞延所得稅的必要性。

2 企業內部債權債務項目抵消及所涉及的遞延所得稅

母公司與子公司、子公司相互之間的債權債務項目,是指母公司與子公司、子公司相互之間銷售商品、提供勞務以及發生結算業務等原因產生的應收賬款與應付賬款、應收票據與應付票據、預付賬款與預收賬款、其他應收款與其他應付款等項目。發生在母公司與子公司、子公司相互之間的這些項目,企業集團內部企業的一方在其個別資產負債表中反映為資產,而另一方則在其個別資產負債表中反映為負債。但從企業集團整體角度來看,它只是內部資金運動,既不能增加企業集團的資產,也不能增加負債。為此,不能在編制合并報表時將債權債務簡單相加,那樣就會造成對外披露的財務信息失真,虛列資產和負債。所以,在編制合并財務報表時應當將內部債權債務項目予以抵消。同時,如果對企業內部債權已計提了壞賬準備也應一并進行抵消。

現以例一和例二分別對企業內部債權是否與公司其他債權一并計提壞賬準備兩種情況進行簡單分析,探討內部債權債務及遞延所得稅在這兩種情況下的抵消處理。

例一:乙鋼鐵公司為甲公司的子公司,在2012年12月31日個別公司財務報表中,乙鋼鐵公司應付賬款中有3000萬元應支付給甲集體公司。甲公司對所有應收賬款統一按3%計提了壞賬準備,甲、乙公司企業所得稅稅率為25%。

(一)根據債務方報表上列示的債務金額抵消企業內部的債權債務

借:應付賬款 3000萬元

貸:應收賬款 3000萬元

(二)抵消企業對應收賬款中計提90萬元(3000×3%)的壞賬準備

由于以上抵消債權債務時是按照債務方掛賬金額即債權方計提壞賬準備前的金額進行的抵消,故在編制合并報表的抵消分錄時應將計提的壞賬準備進行抵消處理。現對計提壞賬準備這筆業務從個別報表的賬務處理和合并報表的抵消處理列示如下:

合并報表抵消分錄借:資產減值損失 90萬元 借:應收賬款—壞賬準備 90個別報表(甲公司)萬元貸:應收賬款—壞賬準備 90萬元 貸:資產減值損失 90萬元

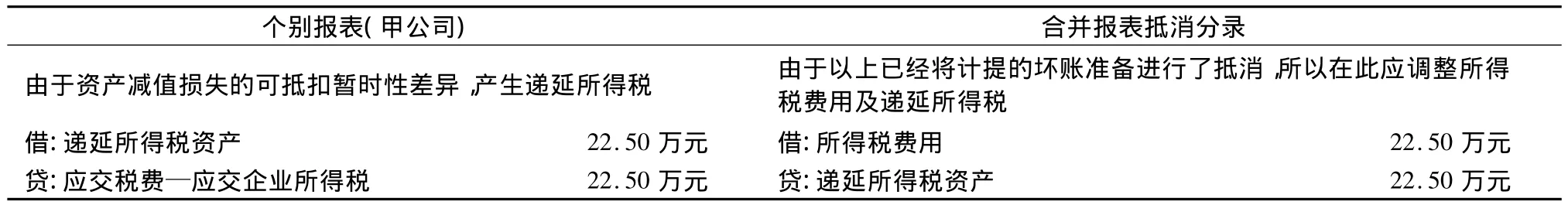

(三)由于甲公司對乙鋼鐵公司應收款項計提了90萬元的壞賬準備,從而對產生的22.5萬元(90×25%)的遞延所得稅進行抵消。

合并報表抵消分錄由于資產減值損失的可抵扣暫時性差異,產生遞延所得稅 由于以上已經將計提的壞賬準備進行了抵消,所以在此應調整所得個別報表(甲公司)稅費用及遞延所得稅借:遞延所得稅資產 22.50萬元 借:所得稅費用 22.50萬元貸:應交稅費—應交企業所得稅 22.50萬元 貸:遞延所得稅資產 22.50萬元

由上例可以看出,在編制合并報表時如果不進行抵消處理,集團公司對外披露的財務數據將虛列資產3000萬元,虛列負債3000萬元,增加資產減值損失90萬元,減少利潤90萬元,增加遞延所得稅資產22.50萬元,減少所得稅費用22.50萬元。同時還可以看出內部債權計提壞賬準備抵消起來比較復雜,現將例一資料稍作修改,對內部債權不計提壞賬準備情況下的抵消處理進行分析。

例二:乙鋼鐵公司為甲公司的子公司,在2012年12月31日個別公司財務報表中,乙鋼鐵公司應付賬款中有3000萬元應支付給甲公司。甲公司在計提壞賬準備時未將內部應收款項包含其中,故未對應收乙鋼鐵公司的應收款項計提壞賬準備,甲、乙公司企業所得稅稅率為25%。

(一)根據債權債務方報表抵消企業內部的債權債務

借:應付賬款 3000萬元

貸:應收賬款 3000萬元

在本例中對內部債權沒有計提相應的壞賬準備,所以不涉及壞賬準備的抵消及遞延所得稅的抵消。

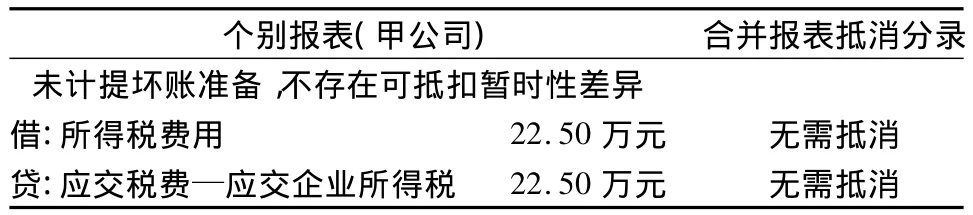

(二)為了便于比較是否計提壞賬準備對合并報表所得稅是否有影響,現將個別財務報表未計提壞賬準備情況下的涉稅處理列示如下:

個別報表(甲公司)不存在可抵扣暫時性差異借:所得稅費用 22.50萬元 無需抵消貸:應交稅費—應交企業所得稅 22.50合并報表抵消分錄未計提壞賬準備,萬元 無需抵消

經過比對以上兩個例題抵消后的結果可以看出,對該筆業務抵消后的最終結果是:

借:所得稅費用 22.50 萬元

貸:應交稅費-應交企業所得稅2.50 萬元

個別報表是否計提壞賬準備對整個集團的財務數據沒有影響,所以在編制個別報表時對內部債權無需計提壞賬準備,這樣便簡化了合并報表編制的抵消處理。另外個別報表是否計提壞賬準備對應交稅費—應交企業所得稅沒有任何影響,只是對所得稅費用和遞延所得稅資產之間有影響。

3 企業內部購銷商品交易項目抵消及所涉及的遞延所得稅

內部購銷商品是指企業集團內部母公司與子公司、子公司相互之間發生的相關產品的購銷交易。母公司和子公司都從自身的角度,從自身獨立的會計主體進行核算反映其損益情況。但是從企業集團內部來看,商品并未實現對外銷售,只是將商品轉移了存放地點,在這個交易中并沒有產生銷售損益。因此,企業在進行合并報表編制的時候不能將個別報表的收入、成本、存貨項目進行簡單的相加,而應該將那些并沒有真正對外實現的銷售產生的損益進行抵消。內部商品購進并且在會計期末形成存貨的情況下,一方面將銷售企業實現的內部銷售收入及其相對應的銷售成本予以抵消,另一方面將內部購進形成的存貨價值中包含的未實現內部銷售損益予以抵消。現舉例說明企業內部購銷商品交易項目抵消的必要性及所涉及的遞延所得稅的抵消處理。

例三:B鋼鐵公司2012年利潤表中的營業收入中有2000萬元系向A公司銷售鋼材實現的收入,其銷售成本為1400萬元,該批銷售毛利率為30%。A公司購進的該批鋼材有50%未實現對外銷售,而形成期末存貨,該批存貨不存在需計提存貨跌價準備的情況。(B鋼鐵公司為A公司全資子公司,A公司所得稅稅率為15%,B公司所得稅稅率為25%)企業在2012年進行合并報表編制的時候抵消分錄編制如下:

(一)將B鋼鐵公司銷售給A公司鋼材實現的收入和A公司對外銷售時結轉的成本予以抵消

借:主營業務收入 2000萬元

貸:主營業務成本 2000萬元

(二)對企業年末未實現銷售的存貨中所含的毛利予以抵消

借:主營業務成本 300萬元(2000×30%×50%)

貸:存貨 300萬元

(三)經過上述抵消處理后,該項目內部交易中涉及的存貨在合并資產負債表中體現的價值為700萬元。即未發生減值的情況下,為出售方的成本,其計稅基礎為1000萬元,兩者之間產生了300萬元可抵扣暫時性差異,與該暫時性差異相關的遞延所得稅在A公司并未確認,為此在合并財務報表中應進行如下處理:

借:遞延所得稅資產 45萬元(300×15%)

貸:所得稅費用 45萬元(300×15%)

為了便于對以上抵消分錄的理解,現將A、B公司跟此筆內部交易有關的會計分錄列示如下:

B公司

借:應收賬款—A公司 2340萬元

貸:主營業務收入 2000萬元

借:主營業務成本 1400萬元

貸:存貨 1400萬元

應交稅費—應交增值稅(銷項稅)230萬元

A公司

借:存貨 2000萬元

應交稅費—應交增值稅(進項稅)340萬元

貸:應付賬款—B公司2340萬元

A公司對外實現銷售時的賬務處理

借:主營業務成本 1000萬元

貸:存貨 1000萬元

借:應收賬款 1755萬元

貸:主營業務收入 1500萬元

應交稅費—應交增值稅(銷項)255萬元

通過分析母子公司個別賬務處理可以發現,內部交易根據交易事項分別進行了相應的賬務處理,但是從企業集團來看,如果只是將母子公司的收入成本簡單相加,就導致虛列收入2000萬元,虛列成本1700萬元(1000+1400/2),存貨虛列300萬元(2000-1000-1400/2)。以上抵消分錄正是將這些虛列的項目進行了抵消,達到了真實反映企業集團信息的要求。

4 企業固定資產交易的抵消及所涉及到的遞延所得稅

內部固定資產交易是指企業集團內部發生交易的至少一方與固定資產有關的購銷業務。企業集團內部固定資產交易可以將其劃分為三種類型:第一種類型是企業集團內部將自身的產品銷售給企業集團內的其他企業作為固定資產使用;第二種類型是企業集團內部企業將自身的固定資產出售給企業集團內部的其他企業作為固定資產;第三種類型是企業集團內部企業將自身使用的固定資產出售給企業集團內的其他企業作為普通商品銷售。在實際工作中出現頻率最高的是第一種類型,現對第一種類型的固定資產交易的抵消情況進行說明。

(一)將與內部交易形成的固定資產相關的銷售收入、銷售成本以及原價中包含的未實現內部銷售損益予以抵消。

(二)將內部交易形成的固定資產當期多計提的折舊費和累計折舊(或少計提的折舊費和累計折舊)予以抵消。從單個企業來說,對計提折舊進行會計處理時,一方面增加當期的費用或計入相關資產的成本,另一方面形成累計折舊。因此,對內部交易形成的固定資產當期多計提的折舊費抵消時,應按當期多計提的折舊額,借記“累計折舊”項目,貸記“管理費用”等項目。

例四:B公司以300萬元的價格將其生產的產品銷售給A公司,其銷售成本為270萬元,因此該內部固定資產交易實現的銷售利潤為30萬元。A公司購買該產品作為管理用固定資產使用,按300萬元入賬。假設A公司對該固定資產按3年的使用壽命采用年限平均法計提折舊,預計凈殘值為0。該固定資產交易時間為2012年1月1日,本題為簡化抵消處理,假定A公司該內部交易形成的固定資產按12個月計提折舊。(A公司為B公司母公司,A公司企業所得稅稅率為15%,B公司所得稅稅率為25%。)

本例有關抵消處理如下:

(一)與該固定資產相關的銷售收入、銷售成本以及原價中包含的未實現內部銷售損益的抵消。

借:主營業務收入 300萬元

貸:主營業務成本 270萬元

固定資產 30萬元

(二)該固定資產當期多計提折舊額的抵消。

該固定資產折舊年限為3年,原價為300萬元,預計凈殘值為0,當年計提的折舊額為100萬元,而按抵消其原價中包含的未實現內部銷售損益后的原價計提的折舊額為90萬元,當期多計提的折舊額為10萬元。本例中應當按10萬元分別抵消管理費用和累計折舊。

借:累計折舊 10萬元

貸:管理費用 10萬元

(三)同時確認該固定資產可抵扣暫時性差異的遞延所得稅影響(30-10)×15%=3(萬元),其中,10萬元為當年已在A公司所得稅前扣除的金額。

借:遞延所得稅資產 3萬元

貸:所得稅費用 3萬元

通過上述抵消分錄,在合并工作底稿中固定資產累計折舊額減少10萬元,管理費用減少10萬元,在合并財務報表中該固定資產的累計折舊為90萬元,該固定資產當期計提的折舊費為90萬元。

5 結束語

從企業內部債權債務項目、購銷商品交易項目、固定資產購入三個方面分析可以看出,為了準確披露集團財務信息,正確進行抵消處理及對所涉及的遞延所得稅的調整非常重要。隨著會計核算的發展,在編制合并報表領域中,要準確披露集團財務信息,還有許多需要我們仔細研究和分析的地方。

[1] 王華.企業所得稅中遞延所得稅研究[J].現代商貿工業,2011(23).

[2] 劉秀花.合并報表抵消項目及其對所得稅影響[J].中國外資,2013(5).

[3] 靳利軍.合并報表遞延所得稅問題探討[J].財會研究,2011(2).

[4] 邵頌豪,馬悅.合并報表中遞延所得稅問題淺析[J].財會通訊,2011(11)上.

[5] 溫玉彪.合并報表中與存貨項目有關的遞延所得稅確認技巧[J].會計之友,2011(1)下.