玉樹地震背景下村莊災后重建及發展策略——以玉樹縣安沖鄉拉則村、仲達鄉電達村建設規劃為例

鞏文斌,陳俊松

(1.西南民族大學城市規劃與建筑學院,四川成都 610041;2.四川省城鄉規劃設計研究院,四川成都 610081)

1 地震災情

2010年4月14日凌晨,青海玉樹發生了7.1 級特大地震,整個玉樹州受災總人口20.46 萬人;玉樹縣安沖鄉和仲達鄉損失嚴重,被劃定為玉樹地震的重災區。

安沖鄉和仲達鄉兩個鄉鎮位于青海省的青南高原,安沖鄉位于縣境西北部,位于三江源自然保護區的核心區內。仲達鄉位于玉樹縣的東北部,距離玉樹縣政府結古鎮只有60 km,地形以高原為主,水系發達,產業結構以農牧結合,居民以藏族為主。

2 歷史文化資源特色

安沖鄉和仲達鄉境內歷史文化資源十分豐富,并與當地的藏區文化緊密聯系,主要表現在以下幾個方面。

2.1 歷史村落風貌

鄉域所在地都保存了傳統的藏區村落格局和建筑特色,碉房皆依山而建,布局自由緊湊,街巷空間尺度宜人,山石碉房的青灰色與白色佛塔加以彩色經幡,不僅給人以純樸的自然美,而且體現了藏家人追求自由、浪漫的審美觀。

2.2 藏族民居建筑

各村村落建筑以傳統的藏式碉樓為主,碉房的選址常常選擇西北高、東南低的地勢,以利于遮雨避風、向陽采暖,顯示出獨特的自然審美觀。材料的使用上遵循藏族建筑就地取材的風俗,由于周圍盛產石材以及石材的質量較好,村中的民居以及寺廟都是以完全石片堆砌而成,不同于其他地區在墻面涂抹泥土的做法,墻壁即為完全裸露的片石,風格粗獷、色彩豐富。石塊壘成的墻面,結合藏族建筑本身高大壯美的風格,視覺沖擊力極強。

2.3 藏傳佛寺資源

在各鄉域范圍內現存有不少的宗教佛寺。其中以位于仲達鄉電達村的讓娘寺和仲達鄉歇格村桑周寺、仲達鄉隆寶百戶遺址、安沖鄉龍慶寺最為著名。

當地重要的文化遺產具有較高吸引力的旅游資源,因此災后重建中在保護當地傳統風貌的同時利用其特色發展旅游經濟,以帶動當地基礎設施的建設。

3 現狀存在的主要問題

地震后城鎮和鄉村都遭受了巨大的損失,水、電、氣、油、路、通訊等基礎設施遭受了重創。現狀雖然鎮區功能分區明確,便于在規劃中集中布置旅游等產業相關的發展用地。但也存在如下一些主要不足。

(1)基礎設施薄弱,商業、服務業等設施用地不足;旅游接待能力差,鎮區缺乏整體活力。

(2)道路系統不完善,內部道路多為斷頭路,不能很好地服務于居住區內部,部分區域無法通車,存在消防安全隱患。

(3)工程設施缺乏,供電、供熱、通訊、給水、排水、環衛等配置水平極低。

4 災后恢復重建

“4·14”玉樹特大地震雖然給災區帶來了嚴重的破壞,但另一方面又給兩個鄉鎮的災后重建帶來相當難得的發展機遇。

(1)在區域上可吸納三江源保護區的農牧民適度向城鎮和集中安置區集中。鄉域各村組可建設用地發展基礎條件相應較好,在國家出臺相應的轉移安置與貨幣補償安置政策后,屬于有一定接納遷建能力的鄉鎮。可以適當接納其一部分需轉移安置的人口。

(2)有利于城鎮整體風貌的改善。在重建實施工程中,可以因地制宜、因勢利導,通過適當補償或貨幣補償安置方式鼓勵受災戶就地統規自建或異地購房安置,為改善城鎮風貌和優化功能布局提供了適當機會。

(3)有利于城鎮基礎設施和公共服務設施水平的提高。環衛設施、供水設施、道路橋梁、水利設施等是城鎮基礎設施中的薄弱環節和歷史遺留問題,震后重建為解決這些問題提供了機遇。公共服務設施建設歷來都是資金缺口較大,震后重建的資金支持將為設施的升級換代提供良好的機遇。

5 規劃目標

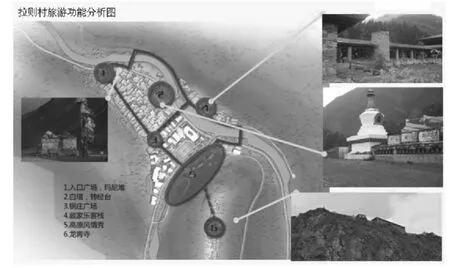

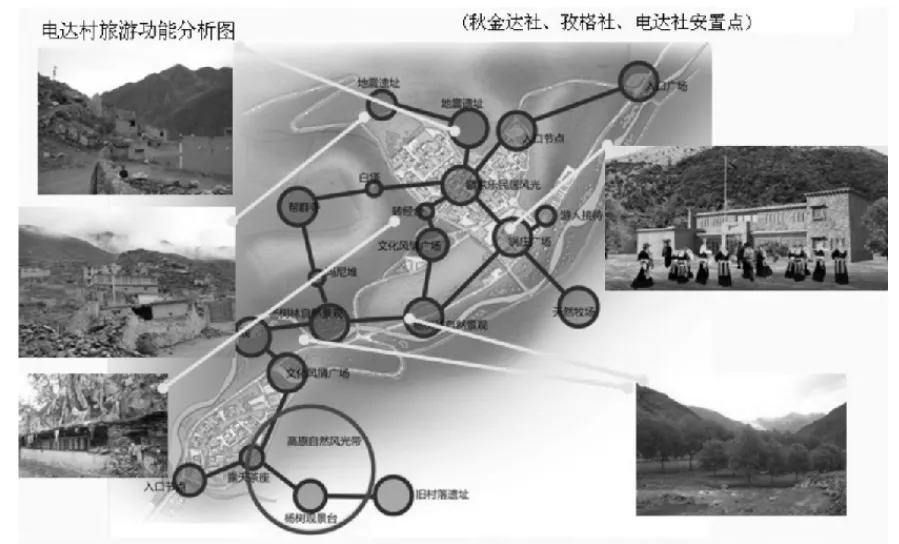

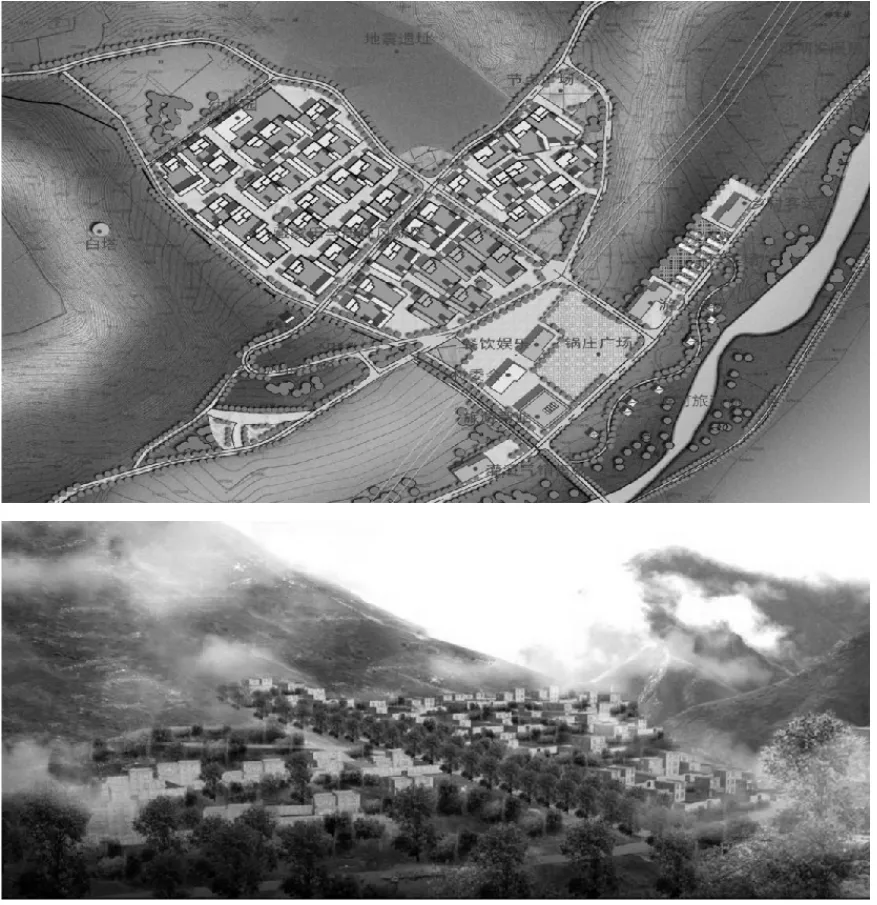

以傳統風貌完整、村鎮功能齊全、公共設施完善、規劃結構合理為目標(圖1、圖2)。房屋建設避讓自然災害。空間布局充分考慮消防、疏散、避難要求。農房布局盡力爭取良好朝向和景觀,營造多層次公共活動空間。

圖1 拉則村旅游功能分析

圖2 電達村旅游功能分析

6 規劃發展策略

6.1 中心區功能發展策略

依托對外交通干線的拉動,提升鎮區的中心位置。加強與周邊村鎮的聯系,互相促進,共同發展。確定中心區用地發展方向,結合規劃預留發展用地。

6.2 自然保護策略

仲達鄉位于三江源自然保護區的核心區,自然資源豐富,生態保護地位十分重要。在中心區的發展過程中,重點考慮對周邊自然環境,將東部的山地做為防護林地進行保護,使之成為中心區與通天河之間的過渡,防止中心區的發展對通天河景觀帶帶來的破壞。

6.3 經濟結構保護策略

半農半牧的經濟結構構成了兩個鄉鎮的一大特色,只有合理的開發與農牧產品銷售相關的集貿市場等商業用地,才能真正的拉動農牧經濟的快速發展,從而真正實現對特色經濟結構的保護與發展。

6.4 歷史文化保護策略

傳統的藏式碉房建筑,古老的片石堆砌技藝以及純樸的藏民生活氛圍,實現了歷史的傳承和文化的沉淀,構成了重要的歷史文化特色。在用地規劃過程中充分尊重現有布局結構,尊重當地村民的生活習慣,以恢復生產生活為最終目的,充分利用當地的自然條件和自然資源,采取合理的規劃布局模式。

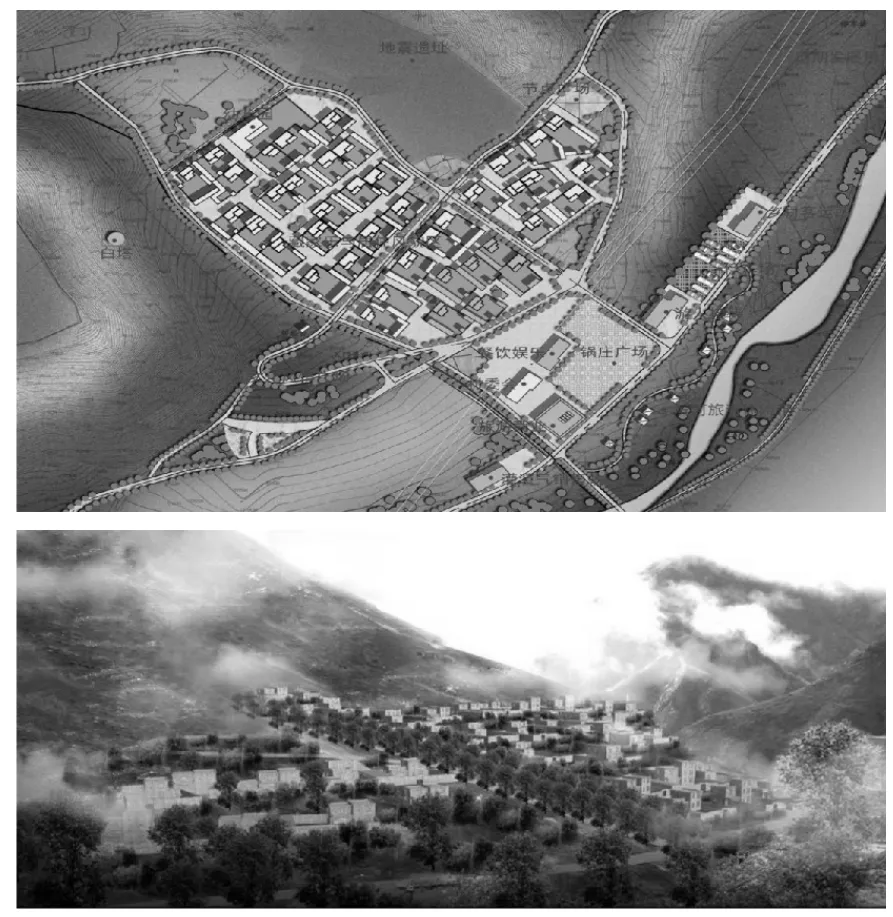

重建住宅方案見圖3。

圖3 重建新住宅方案

7 空間布局及風貌控制

7.1 空間布局

以保護好自然林盤,“因山就勢,依山傍水,錯落有致,彰顯特色”使布局空間顯山露水,林盤綠化、曬壩、田園農作物穿插于院落之中,建筑錯落自然鄉土活躍,疏密有致的與環境渾然相融。

7.2 建筑風貌

住宅風貌保護主要以保持藏式風貌建筑特色為主進行,保護應當在建筑材料、建筑形制、建筑細部上對拉則村建筑風貌進行一定的控制,并對風貌保護區內不協調的建筑予以改造。新住宅的建設應遵守拉則村傳統風貌保護的要求,以先規劃后建設的原則有計劃的進行(圖4、圖5)。

圖4 玉樹縣仲達鄉電達村災后重建建設規劃

圖5 玉樹縣安沖鄉拉則村災后重建建設規劃

7.3 景觀綠地風貌

在安沖河沿岸建設公共綠地,為安沖河提供生態防護的同時給當地村民提供一定的綠化休憩空間。同時保留現狀楊樹,成為高原藏寨的一大亮點。

8 結束語

地震災區恢復重建是個漫長的過程,需要各方面的共同努力,同時地震也為統籌安排區域發展提供了契機。在恢復重建的過程中我們按照可持續的原則來制定了鄉鎮村莊規劃發展,對于許多村莊同樣面臨集中與分散、民族特色保護等方面的問題,以上一些對策和思考也許有一定的參考意義。對于玉樹,隨著援建工作的結束,如何考慮未來的發展模式以及規劃模式,在今后的實踐和研究中,還有待改進和探索。

[1]四川省城鄉規劃設計研究院.青海省玉樹縣仲達鄉災后重建總體規劃[R],2011

[2]徐子麒.地震災后重建中的人居環境規劃設計探討[J].山西建筑,2010(1)

[3]霍子文,曹榮林,郭偉.玉樹地震災后重建背景下村莊規劃的實踐與思考[J].江西農業學報,2011(6)

[4]陳科.災后重建中村莊規劃設計方法探索[J].城鎮規劃,2009(9)