四川省新村聚居點建設規劃探討——以四川省大竹縣雙溪鄉新村建設規劃為例

張志超,甘雨萍,任雅薇

(西南科技大學土木工程與建筑學院,四川綿陽 621010)

1 雙溪鄉概況

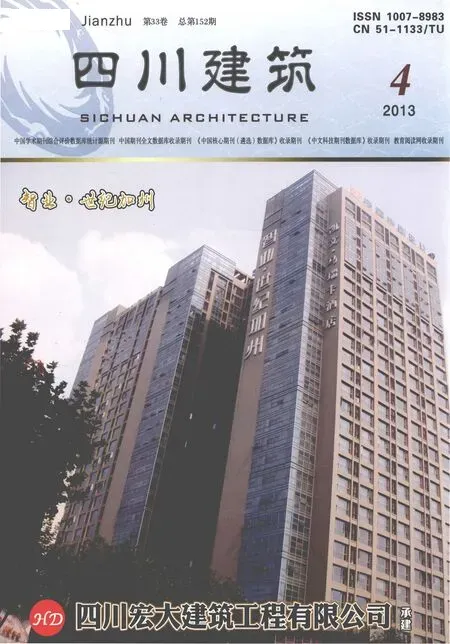

雙溪鄉位于大竹縣東部,銅鑼山東麓,四周與觀音鎮、白壩鄉、周家鎮、朝陽鄉、新生鄉接壤,距縣城20 km。全鄉共轄8個行政村,80個村民小組。總人口15486 人,農業戶數4479 戶。幅員面積達32 km2,耕地面積14572 畝(980 hm2),森林總幅員面積46467 畝(3010 hm2),其中有林地面積6702畝(447 hm2),森林覆蓋率14.42%(圖1)。

圖1 雙溪鄉在大竹縣區位關系

雙溪鄉屬亞熱帶濕潤季風氣候,氣候較為溫和,四季分明,雨量充沛,無霜期長,全年無霜期達315 d。氣候適宜水稻、玉米、小麥、紅苕、高梁、黃花、柑桔、花生等多種糧經作物種植,且產量頗豐。

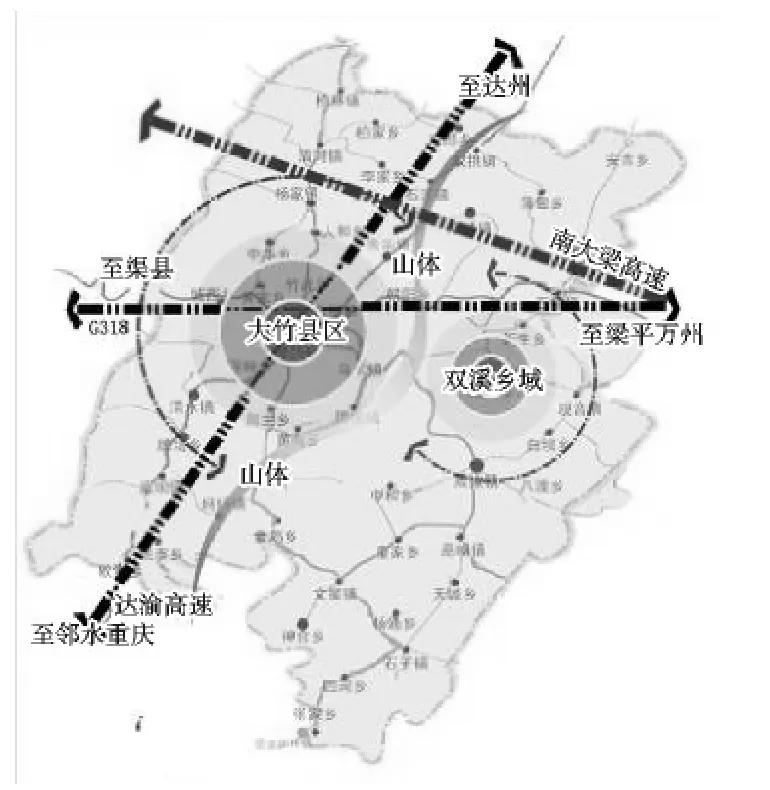

鄉域地貌形態均屬丘陵地帶,境內深淺山丘綿延起伏,間以平壩相嵌,鄉域內的竹溪河橫穿東西,東柳河縱貫南北,白塘水庫、石板溝水庫、大堰水庫等3 口小型水庫點綴在全鄉的南、中、北部,43 口堰塘星羅棋布,眾多溪流交織補充,自然風光優美。雙溪鄉鄉域地形豐富多變,具有低山丘陵、河谷、平壩等多種地形地貌,在四川省新村建設中具有很強的代表性(圖2)。

圖2 雙溪鄉綜合現狀

2 規劃當前存在的主要問題

2.1 基礎設施建設不完備

雙溪鄉大部分村莊街道布局凌亂,道路等級低,路面狀況較差,道路網不成系統。人車混流,存在極大的安全隱患,嚴重影響了金星村的整體形象。以街為市,沿街擺攤設點經營現象嚴重。城鄉市政設施尚未完善,環衛設施系統不完善等。

2.2 聚居環境較差

鄉域村莊內公共綠地、防災避難及游樂休憩場所匱乏,街道綠化差。缺乏必要的旅游配套服務設施,建筑風格未能體現當地歷史文化特色。現狀農民居住用地分散,用地不集約,人均居住建筑用地面積較大,建筑質量較差。

2.3 新村規劃滯后

在目前的情形下,缺乏比較成熟的新村建設經驗,雖然各地新村規劃導則陸續出臺,但僅停留在試行階段,沒有強制性法律法規相制約,從而使得規劃工作出現漏洞。

2.4 法律、法規、規范缺位

《城市規劃法》規范的是城市的規劃,而城市是指建制鎮以上的城鎮,對農村而言,沒有對應的法規,《城市規劃編制辦法》也是針對設市城市制定的,所有的規劃理論也是將城市作為研究對象而形成的。就規劃設計規范而言,除《村鎮標準》等極少的規范外,基本上沒有關于農村的[1]。

3 規劃實例分析

雙溪鄉全鄉共轄8個行政村,其中具有丘陵,平壩等多種地形地貌,現狀聚居模式也各有不同。本文根據雙溪鄉新村建設中具有代表性的新村聚居點進行分析探討,基于現狀及規劃對現階段新村建設提出建設性建議。

3.1 雙溪鄉金星村建設規劃實例

3.1.1 金星村現狀

金星村位于雙溪鄉東南部,東與觀音鎮接壤,南與三青村毗鄰,西面為朝陽村,北方為普照村。對外交通主要依靠雙溪鄉鎮場到金星村的村道。村域總人口1817 人,622 戶(圖3)。

圖3 金星村在雙溪鄉的區位

金星村規劃區域外圍景觀條件較好,深淺丘陵綿延起伏,間以平壩相嵌,有耕地、林地、果園等,土壤肥沃,物產豐富,植被茂密,空氣清新,環境怡人。規劃區內部主要為水田,稻田及荒草地,整體人居環境較為良好。金星村內有公共服務設施包括村委會,村民活動中心,醫療站,垃圾收集點等。但幼兒園、活動室等公共服務設施缺乏。金星村主要污染源為生活污染,由于目前缺少環衛設施,生活、生產垃圾得不到有效地處理。

3.1.2 金星村規劃建設分析

在規劃中,重點注意了外部環境的景觀滲透,利用山體及水體的自然景觀在規劃區外圍形成了具有良好景觀效果的生態屏障,并建設有游步道通向周圍山體、水體,從而形成環境優美宜人的外部景觀效果。

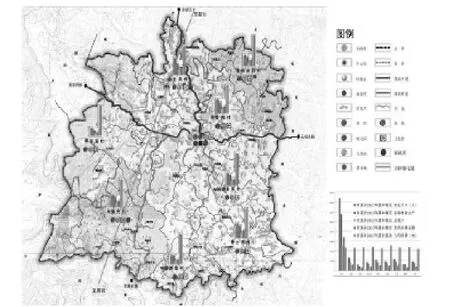

金星村內部布局形態順應地塊格局,以院落圍合為主要設計手法,以塑造農宅院落圍合空間為核心,以車行道路為聯系紐帶,輔以豐富的公共活動空間、休閑娛樂廣場和游園等,從整體上形成宜人的居住尺度,打造出和諧的人居環境。布局中房屋的錯落形成圍合式空間,但對建筑的可識別性和特色風貌上的設計和打造略顯不足(圖4)。

圖4 金星村建設規劃總平面圖

規劃區南部設有取水點,水源為地表水,排水系統為雨污分流,新村點內采用暗溝沿主要道路收集雨水。村民日常生活污水經污水管網收集排入集中的化糞池處理后用于農灌。但在規劃中對化糞池的位置和規模沒有進行明確的表示。新村化糞池的選址需避開人群密集區,公共活動頻繁區。盡量避免設置在入口處或視線交點處。應選擇較為隱蔽且地勢較低處,以便盡量減小其對新村風貌的影響。

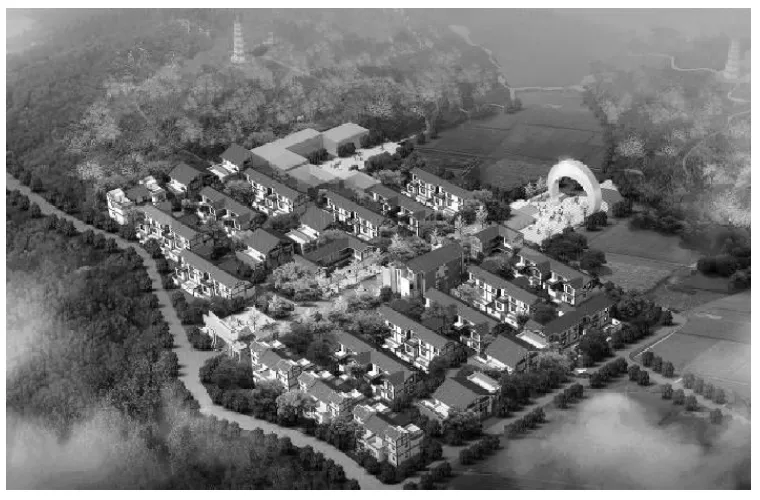

新村規劃以兩層帶院式住宅為主,傳承以院落建筑為其主要居住方式的川東民居的特色。院子以青瓦白墻為主,采用瓦坡屋頂,既突出了中國傳統式的民居風格,又能促進地方經濟的發展,既就地取材,又豐富了建筑造型。增加陽臺,形成小坡頂,方管欄桿,避免了立面呆板重復的通病。規劃區風貌應按低山風貌區的要求,因山就勢,建筑群體輪廓線宜順山地起伏,形成自然的波浪式輪廓線,使建筑與山體渾然一體。保留已有喬木,使其對新村自然掩映(圖5)。

圖5 金星村建設規劃鳥瞰圖

3.2 雙溪鄉三青村建設規劃實例

3.2.1 三青村現狀

三青村位于雙溪鄉東南角,東與觀音鎮接壤,南與白壩鄉接壤,西面朝陽村,北方金星村。對外交通主要是雙溪鄉鎮場到三青村的村道。村域總人口2257 人,744 戶。

在城市擴張的大背景下,部分鄉村聚落消失,在此基礎上許多的新建新村改變了鄉村景觀格局和田園風貌;部分地段鄉村人口外遷嚴重,導致人口總量減少,老齡化加劇。鄉村景觀活力不足,呈現荒蕪,衰敗趨向。城郊型與農業型新村反差增加,城郊村變化巨大、活力強與城市密切,山區村長期不變、活力下降。

三青村位于雙溪鄉東南角,外環境以山體為主,具有良好的山體景觀,其西北部和東南部均有低山,形成了具有山體環繞的農村風貌格局,農田依山勢呈點片狀分布,形成了良好的景觀風貌。內環境中,三青村現狀聚居模式呈現出散居型的特點,由于地形和農田分布的限制,導致村莊布局較為零散(圖6)。

圖6 三青村在雙溪鄉的區位

3.2.2 三青村規劃建設分析

根據三青村經濟發展水平,居住特點和資源優勢,全面規劃,統籌兼顧,分類指導。處理好近期建設和遠景發展、改造與新建的關系,以近期為主,提高近期建設規劃的完整性和對遠期發展的適應性,注重近期建設的時序性,使新村建設規模和標準同經濟發展和農民生活水平相適應。合理用地、節約用地,與國土部門土地利用總體規劃相銜接,合理用地,節約用地,充分挖掘原有村鎮用地的潛力,嚴格控制占用耕地。有利生產,方便生活。合理安排住宅和各項設施的建設布局,并適當留有發展余地。保護和改善生態環境,防止水源污染和其他公害,加強村容村貌整治。結合自然條件、名勝古跡和傳統特色,創造優美環境、具有現代鄉土風格的村鎮景觀(圖7)。

圖7 三青村建設規劃總平面圖

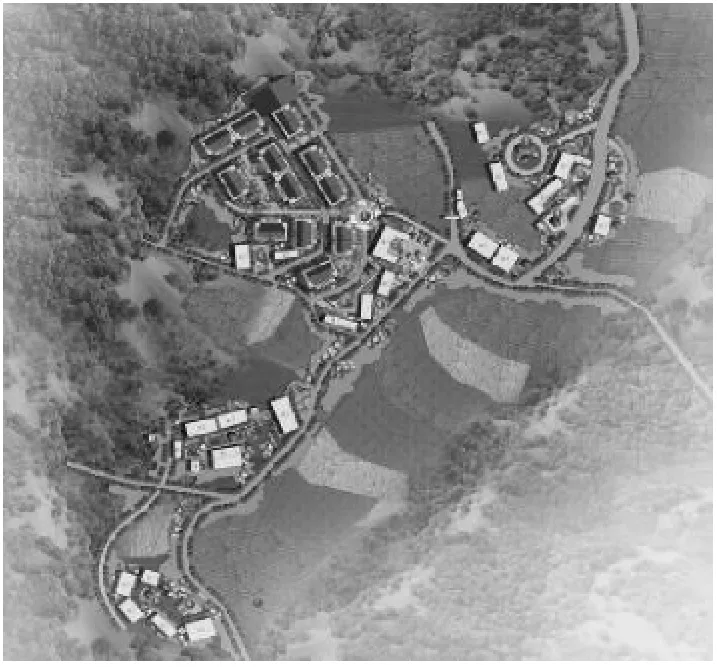

由于三青村處于山地間較為平緩之處,因此在其外環境打造中便擁有良好的山體景觀優勢,整體布局呈帶狀分布,依地勢靈活布局,未呈現出明顯的團塊狀布局模式(圖8)。

圖8 三青村建設規劃鳥瞰圖

比較三青村和金星村的規劃建設可以看出,三青村的規劃布局呈分散式,主要依托道路來發展新村,通過村道向兩旁延伸形成新村干路,圍繞干路進行房屋的擺布,這種布局特點有利于形成較為多變的沿街景觀,可視范圍較廣,但對公共服務設施及基礎設施的配置有一定的難度。

4 反思與探討

新村建設規劃的指導思想和基本思路要堅持因地制宜、分類指導的原則,通過對現狀研判,制定綜合建設分區新村規劃策略、建設發展思路,總結出適合于當地的發展模式,通過實行差異化的技術管理政策,體現出新村建設發展的差異性,從而防止新村建設照搬照抄,千篇一律[2]。同時我們在實施新農村建設的同時還能充分保證廣大鄉村的自然人文景觀和生態系統得到很好的保護,有利于西部地區的可持續發展和和諧社會的構建[3]。在四川省的新村建設中,不應只停留于風貌性的表面工作,而應充分挖掘當地的人文歷史文化,充分體現以人為本的指導方針,完善相應配套設施,從而根據實情規劃適合村民居住,帶動產業發展,完善景觀風貌的有特色有深度的新農村聚居點。

[1]蔡紹田.新農村規劃探討[J].四川建筑,2006,26(z1):8-9,12

[2]楚松平.縣域新村建設規劃探討[J].小城鎮建設,2011(7):55-59

[3]陳小亮.“反規劃”理論在西部地區新農村規劃中的應用[J].小城鎮建設,2007(5):32-34