錦里街區(qū)開放空間的探訪

王少婧

(西南交通大學,四川成都 610031)

成都是全國著名的旅游城市,而成都最著名的旅游景點主要有武侯祠、杜甫草堂、文殊院、青羊?qū)m、寬窄巷子等,這幾個景區(qū)的古代文化氛圍都比較濃厚。錦里古街便處于武候祠東側(cè),是以武侯祠為依托開發(fā)的仿古街區(qū)。

錦里古街,占地面積10667 m2,街道總長350 m,總建筑面積8000 m2。古街呈南北走向,北鄰錦江沿江景觀帶,東望彩虹橋。古街處于成都武侯祠大街中段,此街可直達市中心天府廣場。西接一環(huán)路西一段,東鄰漿洗街洗面橋街(商務辦公為主),南臨高升橋商業(yè)區(qū)。在錦里街口有三個公交車站以及近20條公交線路,有方便的交通轉(zhuǎn)接中心,交通條件便利提高了錦里古街的可達性。該區(qū)域位于政府打造“三國文化”的核心區(qū)域,錦里緊鄰武侯祠更是顯示出其區(qū)位比較優(yōu)勢:錦里的出現(xiàn)為武侯祠博物館的游客提供了一個可供其休閑游購的場所,它可以直接吸收武侯祠的參觀者入內(nèi)繼續(xù)旅游消費,依傍武侯祠而生存免去了它的許多營銷推廣費用。而且武侯祠每年高達百萬的游客加上成都本地人為錦里古街保證了足夠的購買力與消費群體。

錦里是成都一條理想條件下形成的新型步行街,這條集休閑活動和旅游購物為一體的民俗風情步行街,以四川古鎮(zhèn)為設(shè)計風格,因其地理位置(緊鄰武候祠)的優(yōu)越吸引眾多的游客前來。但是,多次實地調(diào)研發(fā)現(xiàn),即使是成都市民也非常樂于選擇此處作為打發(fā)閑暇時間的公共活動場所。究其根源,這和錦里散發(fā)的強烈場所精神不可分割。錦里步行街在體現(xiàn)場所精神的幾個方面都做得較為優(yōu)秀。

1 錦里古街的空間布局

錦里古街呈線性發(fā)展,啞鈴式布局,即步行街—廣場—步行街—廣場。通過面(廣場或庭院)來聯(lián)接線(步行街)與線。同時,在街、廣場、庭院等基本元素中點綴以各種點狀功能性設(shè)施(如牌坊、諸葛井、碑碣、橋等),以完成整體商業(yè)空間的營造。錦里古街特意設(shè)置由寬到窄的街道布局,4 m、3 m、2 m 漸進漸窄的街面,引人進入越來越緊湊的空間,符合人們的逛街、購物心理習慣。小尺度的窄街十分利于休閑逛街購物情緒的營造。從錦里牌坊到錦里廣場這一段屬于“餐飲娛樂區(qū)”,主要包括了“三顧園”、“三國茶園”、“錦里客棧”、“蓮花府邸”、“喜神坊”……齊列一旁。這一部分街寬與樓高之比約為0.45,接近1/2,街寬與開間(約3.5 m)之比接近1,這就產(chǎn)生了古典式方正構(gòu)圖和韻律的統(tǒng)一美,加上左右兩側(cè)建筑高度基本一致,落差變化幅度在20%以內(nèi),圍合感較強。這一區(qū)域的建筑外觀體量較大,街面較寬,建筑元素包括了紅墻、宅邸、庭院、亭臺、軒榭等,再現(xiàn)了明清時期官宦、大戶人家的宅院府邸。文化上涵蓋三國歷史、川西食宿風情等等。

1.1 空間布局體現(xiàn)強烈凹凸感

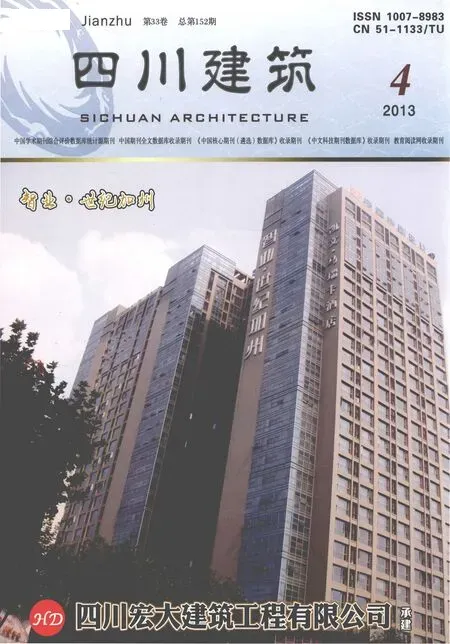

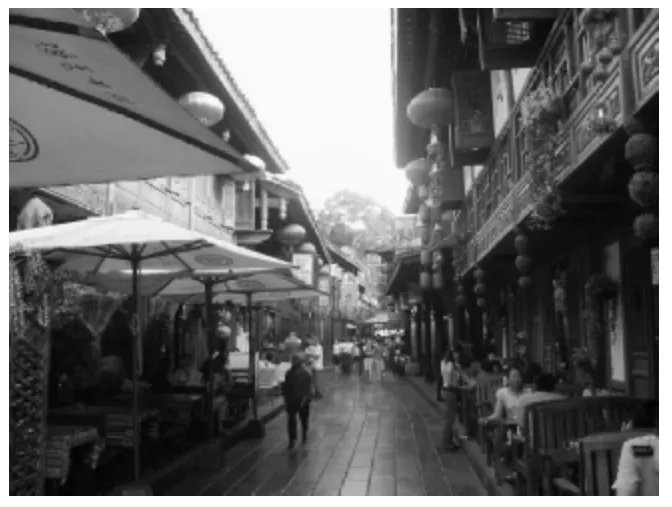

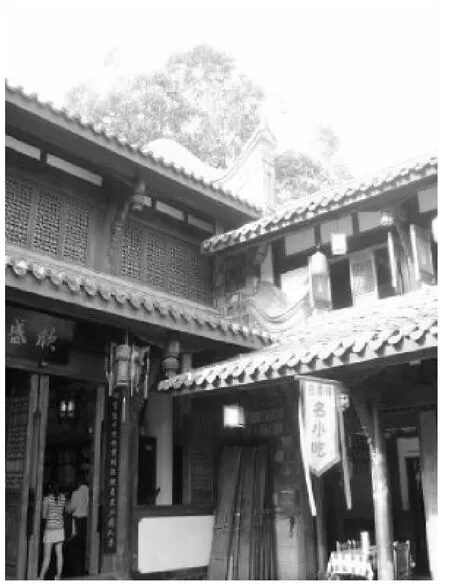

錦里平面布局非常緊湊。入口的開敞和進入街道的狹窄形成鮮明對比,而在狹窄街道的中部不經(jīng)意設(shè)置小型廣場或者較為開敞空間。街道的尺度較窄,符合步行者心理需求,開闊空間的布置又使人不覺狹窄街道的沉悶(圖1);從豎向設(shè)計上來看,街道兩旁時而是兩到三層的傳統(tǒng)建筑,時而是植物掩映中的茶館,時而是觀景連廊(圖2);較多小單元連接,建筑立面變化豐富。整體街道的狹長并沒有使進入者感覺窄小或者冗長,相反空間的凹凸感很強,帶給人豐富的視覺變化和多樣的感觀體會。

圖1 商業(yè)街

1.2 細部設(shè)計傳達城市文化內(nèi)涵

圖2 觀景連廊

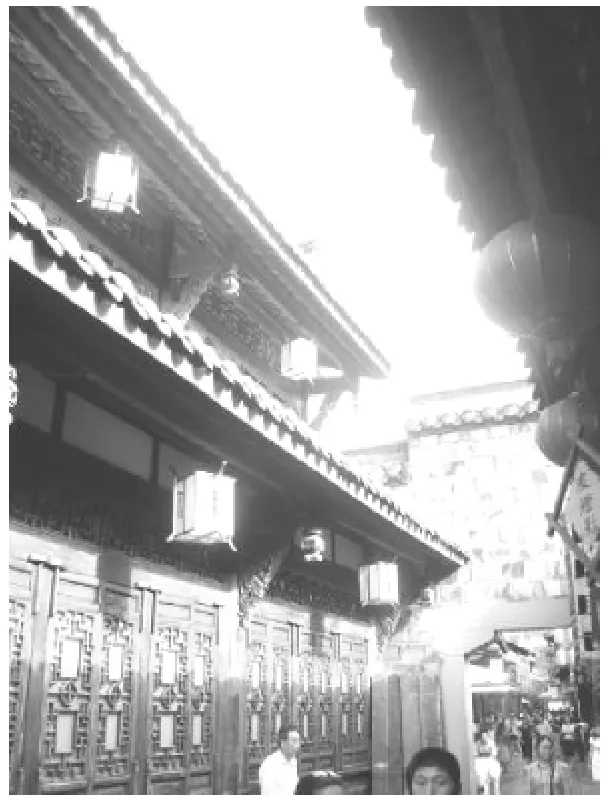

錦里步行街的建筑環(huán)境細部傳達了濃郁的成都文化。建筑以傳統(tǒng)四川民居風格為主,建筑環(huán)境細部如街道材質(zhì)、建筑墻飾、公共設(shè)施、商業(yè)招牌、植物配置、服務人員服飾等都與主體古蜀風格統(tǒng)一(圖3~圖5),即使現(xiàn)代社會特有的某些商業(yè)的裝潢設(shè)計也與主格調(diào)配合,在建筑細部穿插融洽的現(xiàn)代藝術(shù)元素,讓人醒悟仍置身于現(xiàn)代社會。

街道的細部設(shè)計主題明確,創(chuàng)造了極富特色的錦里景觀,給進入者深刻的視覺影響,進入者的存在感得以強調(diào);細部設(shè)計的精致傳神,形成非常有藝術(shù)魅力的場所,使得整個區(qū)域在公共活動空間能和藝術(shù)進行日常的對話,帶給進入者精神上的親切感和升華感。

圖3 步行街

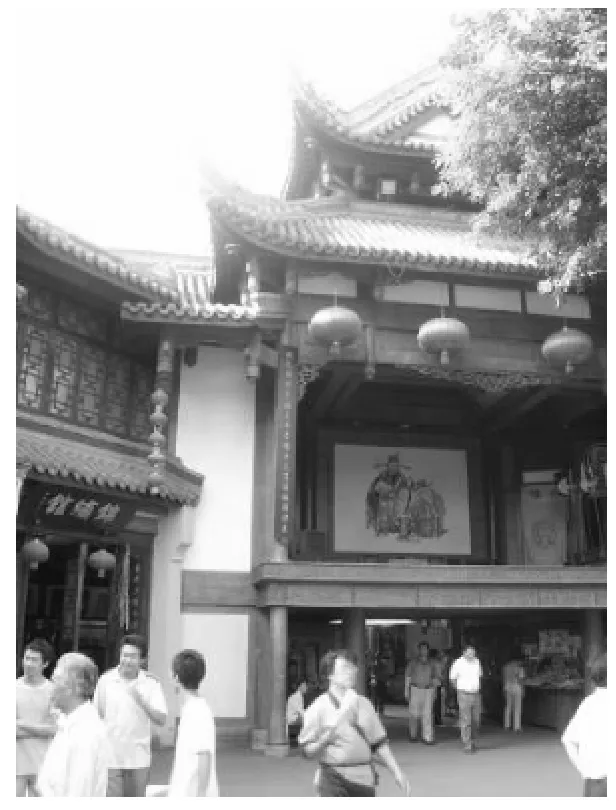

圖4 戲臺

圖5 商鋪

1.3 功能多樣性帶來復雜的人類活動

錦里步行街的設(shè)計體現(xiàn)場所精神的一個關(guān)鍵是:考慮和滿足了各個時段、各類人群的需求。錦里步行街功能設(shè)置多樣,包括酒吧娛樂區(qū)、四川餐飲名小吃區(qū)、府第客棧區(qū)、特色旅游工藝品展銷區(qū)等幾大功能區(qū),集中展示和推廣古蜀文化,定期舉行豐富多彩的民俗文化活動。這些功能設(shè)置,不僅使外地旅游者感受到獨特和新奇,也勾起本地人思古念舊的情懷。

錦繡文化區(qū)以錦里廣場為中心,是錦里古街最為寬敞的區(qū)域。錦里廣場算是錦里目前的第一個中心廣場。廣場是步行街中必然出現(xiàn)的一個節(jié)點,承擔著聚集、分流、休憩、娛樂等功能。該廣場可容納近百人,左側(cè)有出口通武侯祠和公廁,前方則是三文廟戲臺,力求重現(xiàn)昔日人頭攢動看大戲的熱鬧場面。舊時的戲臺層高較矮,約1 人高,但這里出于人流、商流通行的考慮,將戲臺抬高到了約2 m,但整體上仍是古韻十足,很有味道。戲臺兩側(cè)則是展示蜀錦、蜀繡、四川竹編漆器的專業(yè)店。廣場旁邊的藝術(shù)長廊分別為《蠶桑篇:絲繡錦官城》和《蜀錦頌:南絲綢之路》。廣場的建筑元素通過民居、牌坊、碑碣、橋、假山、濯錦溪、三國文化墻、文臣廊、戲臺系列建筑和小品、綠化等營造出了一段觀賞性較強古文化氣息濃郁的空間環(huán)境,空間上也打破了先前的圍合狀態(tài),視野開闊起來,在功能上能滿足人們游、觀、購的要求。由錦里廣場前行進入街面相對較窄的街道,即為居民聚集、小商小販云集的民俗市井區(qū)。這一區(qū)段從街寬、樓高、開間比例的合理控制,建筑體量相對較小,各種橫街、窄巷、過街樓穿插其中,形成了一個圍合感更強的半封閉空間,有意促成商業(yè)環(huán)境的熱鬧氣氛。業(yè)種上包括各種特色酒吧、文房四寶、古玩玉器、巴蜀特產(chǎn)、中藥鋪、民間藝術(shù)等等。這一區(qū)域主要體現(xiàn)了川西民俗文化、區(qū)域文化、酒吧文化等相互和諧交融,綜合展現(xiàn)了民俗風情、民間工藝、百姓文化、三國文化、茶文化、藥文化等豐富內(nèi)容。美食在成都既是一種民間傳承的手藝,也是一種藝術(shù),更是一種文化。錦里古街的名特小吃區(qū)位于錦里古戲樓的左側(cè),與武侯祠三義廟隔欄相望所形成的一條半邊街,它與民俗市井區(qū)相互交融在一起,包括“其樂鍋盔”、“錦官排骨”、“彭州叮叮糖”、“樂山缽缽雞”、“李長青三大炮”、“隆中對蒸蒸糕”等等四川名特小吃。這些名特小吃符合錦里的風情與氣質(zhì),它們的文化氣質(zhì)和商品屬性與錦里古街的環(huán)境最為相合,符合外地游客希望品嘗四川名特小吃的需要。同時間插在民俗市井區(qū)的川酒、川茶、川陶、蠟染、川煙、筷子店可滿足游客購買巴蜀特產(chǎn)的需求。這一區(qū)域同樣體現(xiàn)了三國文化、川西民俗風情、民間工藝、街市文化、飲食文化等。

錦里步行街行人的活動非常豐富和頻繁,在這個步行街里有喝茶聊天打牌的老人、嬉戲游戲的孩童、寫生的美術(shù)愛好者、吃傳統(tǒng)特色小吃的食客、傳統(tǒng)行業(yè)的展示者、看各種“稀奇”的人群等,甚至有冬日專門來曬太陽的人。在不同時段,步行街也設(shè)置不同的活動類型,“白天看人、晚上看燈”就是流傳在此間的一句俗語,不同季節(jié)也會有相應的活動展開,比如春節(jié)的廟會等。錦里步行街多樣性的功能設(shè)置帶來多樣的人的活動,多樣的人的活動又吸引了更多的人群參與,一種相互作用的關(guān)系產(chǎn)生了復雜的人類活動,形成了該公共空間持久的魅力(圖6)。

圖6 錦里民俗文化廣場

2 結(jié)束語

總的來說,在錦里古街的空間組織上,符合人們的逛街、購物心理習慣,同時相應的業(yè)態(tài)、業(yè)種搭配設(shè)置也較為科學。在業(yè)態(tài)規(guī)劃上,仔細揣摩了消費者的不同動機與消費習慣,充分考慮了各街區(qū)的商業(yè)情景與功能屬性,功能分區(qū)控制得比較好;在業(yè)種的引進上,堅持了“品牌唯一準入制”,基本做到了“一招一店”,店店風格不茍同,避免同質(zhì)同類惡性競爭。不斷優(yōu)化業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)、業(yè)種結(jié)構(gòu)和商品結(jié)構(gòu),實現(xiàn)了各門類商家的良性積聚,確保了錦里民俗文化的純正與多樣。正是因為這種風格的多變和多樣化,使得人們流連忘返,使得錦里成為成都對外文化的門戶。

錦里步行街像一部小而精的民俗風情片,常常給人目不暇接、流連忘返、回味無窮的感受。這也正是場所精神理論的核心體現(xiàn)。

[1]Christian Norberg-Schulz.場所精神——邁向建筑現(xiàn)象學[M].華中科技大學出版社,2010

[2]劉一杰.中心城區(qū)動態(tài)發(fā)展背景下商業(yè)步行街區(qū)設(shè)計[D].西南交通大學,2008

[3]張鶯于.成都錦里街道空間地域性設(shè)計研究[D].西南交通大學,2009