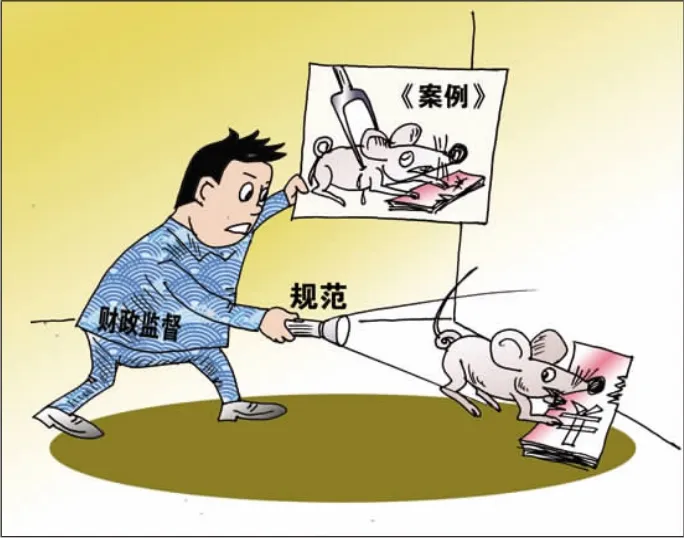

貫徹落實《規范》的一條優選路徑——案例法

●王學林

眾所周知,長期困擾財政部門依法行政實踐的一大難題,就是自由裁量權如何準確把握?財政部頒發的《財政部門行使行政處罰裁量權指導規范》(財法 【2013】1號,以下簡稱 《規范》),為有效地解決上述難題從“程序”和“實體”兩個方面提出了較好的指導意見。但是,如何在財政監督檢查的實際工作中準確地貫徹《規范》的要求,使行政處罰的自由裁量真正做到合法、合理、合情,恰如其分,仍然需要各級財政部門深入探索和不斷實踐。筆者在認真學習領會《規范》的基礎上,結合多年行政執法的監督工作實踐,認為“案例法”不失為貫徹落實《規范》的一個優選路徑。本文謹就“案例法”的內涵、使用“案例法”的兩大步驟以及需遵循的三大原則發表一些淺顯意見。

本文所指的“案例法”是以英美法系的“判例法”為原型,以法律、法規、規章為準繩,以行政執法案例為參照的一種自由裁量方式。從江蘇省財政監督的行政執法實踐來看,近十年來在收入監督、支出監督和會計監督等領域已經積累了相當數量的行政處罰案例,特別是自2005年國務院施行 《財政違法行為處罰處分條例》以來,財政監督工作進一步加大了行政處罰的威懾力度,為“案例法”的運用奠定了較好的實踐基礎。

在貫徹落實《規范》的前提下,如何有效地運用“案例法”,筆者以為有兩大步驟不可忽略:一是整理歸納,二是依法參照。

所謂整理歸納,是指按照“合并同類項”的基本方式,將近十年來財政監督工作中的行政處罰案例進行分門別類地梳理、歸納、合并、提煉,以方便使用為前提,形成幾個大類、若干小類的案例庫,便于今后在財政監督工作中遇到類似案例時,進行自由裁量的對照參考。例如:可以將近十年來的行政處罰案例按照收入監督、支出監督、會計監督、內部監督以及其他事項的標志分為五個大類,以警告、暫停執業、罰款、沒收違法所得、吊銷證書等行政處罰的種類為標志,將行政處罰案例分為若干個小類,以便在今后的行政處罰自由裁量實踐中對照參考。

所謂依法參照,是指在具體運用案例時要堅持依法行政的基本要求。《規范》的精髓在于“規范行政執法行為”,因此,自由裁量的彈性系數無論多大,都必須定格在“依法行政”的框架以內,換言之,自由裁量的“程序”和“實體”兩大方面都必須依法合法。只有這樣,貫徹落實《規范》才能抓住本質,穩住方向。

選擇“案例法”作為貫徹落實《規范》的優選路徑,還必須堅持以下三大原則,即依法裁量原則、與時俱進原則和地區差異原則。

所謂依法裁量原則就是指自由裁量必須以法律、法規、規章的相關規定為依據,這也是財政部頒布《規范》的主旨要義。因此,在自由裁量實踐中運用“案例法”,不是簡單地照搬照套以往行政處罰的類似案例,而是在依法裁量的前提下,審慎地參照以往行政處罰案件中類似程度盡可能高的成功案例,使自由裁量實現有法可依、有案可循,把人為的主觀臆斷壓縮到最小限度,切實貫徹《規范》所要求的“合法、合理、綜合”的自由裁量原則,最終實現自由裁量“恰如其分”的理想狀態。

所謂與時俱進原則是指案例的保鮮程度和參照價值。隨著國家宏觀層面的各項改革不斷地推進深入,特別是財政分配體制、財政管理體制改革不斷深入推進,財政行政處罰自由裁量的法律依據、執法環境、社會背景等要素也必然發生相應的變化。因此,被參照的行政處罰案例時間越久遠,可能出現的差異就越大,可供參考的價值就越小。反之,被參照的案例與現在需要行使自由裁量權的案件相距時間越近,可能出現的差異就越小,可供參考的價值就越大。所以,“案例法”的案例選擇時間以前五年滾動運用為宜。在具體實踐中,時間越近越好,案例與案件的相似程度越高越好。所謂地區差異原則是指案例使用的空間范圍應同案同地、避免差異。由于社會、經濟發展的不平衡性決定了區域之間,特別是東西部之間的差異性。在承認差別的前提下,同案不同罰的 “地區差異”是合理的,也是不可避免的。因此,案例法所使用的案例不宜在不同區域交叉使用,只宜各地使用自己區域內的案例,

對在同一區域發生的同類案件進行前后對照的自由裁量,以減少差異性,增加可比性。