計算機輔助下的《警幻仙姑賦》英譯研究

胡 筱 穎

(四川師范大學外國語學院,成都610101)

計算機輔助下的《警幻仙姑賦》英譯研究

胡 筱 穎

(四川師范大學外國語學院,成都610101)

計算機輔助下的語料庫翻譯研究是順應翻譯研究的量化趨勢的產物,機器化、數(shù)字化手段的使用使得分析速度更快,分析范圍更廣泛、更全面、更徹底,分析結果也往往更準確、更可靠。通過對《紅樓夢》第五回中《警幻仙姑賦》及兩個代表性英譯本進行計算機輔助下的定量方法分析,結果顯示:霍克斯較好地還原了原文的古雅風格,多采用歸化策略,譯文豐富的詞匯彰顯了譯者的母語優(yōu)勢;楊憲益則更多采用異化策略,以期最大程度保留原文的文化特征。

計算機輔助翻譯研究;《警幻仙姑賦》;英譯;定量研究

詩詞曲賦是《紅樓夢》小說語言藝術研究中的一個重要范疇,歷來是學界關注之焦點。作為小說的有機組成部分,詩詞曲賦使《紅樓夢》實現(xiàn)了“真正的‘文備眾體’”[1]1,凸顯了曹雪芹文學才能之卓犖不凡。書中唯一以賦名篇的作品《警幻仙姑賦》,不僅是勾連小說故事內容的一把“情節(jié)秘鑰”,從賦學視角考察,亦具有相當?shù)奈膶W意義。但縱觀近年來對《紅樓夢》的英譯研究,少有研究提及《警幻仙姑賦》及其英譯。另外,傳統(tǒng)的譯文文本分析通常是一種“經驗型、內省型”的“質的分析”[2],計算機語料庫相關軟件則能處理相當量的翻譯文本,提供更具說服力的量化數(shù)據(jù),有助于客觀地評價譯本,從而進一步幫助翻譯批評擺脫經驗和內省的桎梏,更具客觀描述性。本文擬通過一些計算機文本分析軟件及相關語料庫,對《警幻仙姑賦》的兩個英文譯本進行描述分析。

一 研究對象及研究方法

根據(jù)Chesterman的觀點[3],自20世紀90年代起,翻譯研究的趨勢主要集中在三個方面:一是翻譯研究的興趣不再局限在翻譯本身,而是擴展到譯員及譯員的決策研究;二是研究方法從規(guī)定性到描述性的轉向;三是研究方式從概念分析式轉變?yōu)轵炞C式。換言之,當代翻譯研究正在從傳統(tǒng)的經驗式、內省式的定性研究轉向描述性、驗證性的定量研究。

本文選取《紅樓夢》第五回《警幻仙姑賦》[4]54-55的兩個著名英譯本:大衛(wèi)·霍克斯(David Hawks, 1923—2009)的英譯本[5]128-129(以下簡稱霍譯)及楊憲益(1915—2009)、戴乃迭(Gladys Yang,1919—1999)夫婦的英譯本[6]129-131(以下簡稱楊譯)為研究對象,將原文本與兩個目的語文本建成小型語料庫,通過concordance 3.0,concapp V4,在線free word cloud軟件等語料庫相關軟件對語料進行分析和統(tǒng)計,得出量化數(shù)據(jù),結合定性分析得出結論。鑒于霍克斯及楊憲益的合作譯者戴乃迭是英國人,本文選取的參照語料庫是英國國家語料庫(British National Corpus,以下簡稱BNC)。

二 《警幻仙姑賦》原文本分析

《警幻仙姑賦》(以下簡稱《警》賦)具有非常典型的賦體特征。賦句形式除騷體句大致分為“壯、緊、長、隔、漫、發(fā)、送”[7]555七類,《警》賦除開篇“但行處,鳥驚庭樹;將到時,影度回廊”屬于隔式句,其余通篇采用的是四字對句與以“兮”字為代表的騷體句。從音韻來看,全篇押尾韻ang,讀起來其音瑯瑯;從修辭手法來看,作者使用了對偶、排比、疊字、設問、用典、暗示、象征、隱喻、呼應等方式,用詞也極其華美。總的來看,曹雪芹對警幻之美的描寫,虛實相生,動靜結合:容貌之美可感可比——“靨笑春桃兮,云髻堆翠;唇綻櫻顆兮,榴齒含香”,但亦只可意會無法言傳——“其神若何:月射寒江”;動則栩栩如生——“徘徊池上兮,若飛若揚”,靜則清明闊朗——“其靜若何:松生空谷”。

三 霍譯、楊譯譯文分析

1.形式對等

翻譯的語言學派的代表人物,如卡特福德(J. C.Catford,1917—2009)、奈達(Eugene A.Nida, 1914—2011)等對翻譯中語言的形式對等的重要性都給予了充分的肯定。語言形式是語言意義的外在表現(xiàn),是譯文的一個組成部分,不同的形式自然會傳遞給讀者不同的信息。本節(jié)的形式對等借用許淵沖先生的“三美”論之“音美”和“形美”,從譯文的音韻和形式兩方面加以述評。

如上文所述,原文是押韻的賦,霍譯同樣適用韻體詩的形式,多行雙韻,雜以隔行韻,韻腳多為/au/、/i÷/、/ai/、/ou/、/ei/,這些元音發(fā)音飽滿有力,非常接近原文的瑯瑯之聲。楊譯雖為無韻的散文形式,但同樣盡量在譯文中保留原文的音韻美,以譯文第一段為例,有大量以s結尾或帶有/s/發(fā)音的單詞,如“flowers”,“startles”,“birds”,“trees”,“falls”,“across”,“sleeves”,“fragrance”,“musk”,“rustle”,“l(fā)otus”,“garments”,“pendants”。這些單詞的大量連用讓譯文第一段讀起來有如衣衫裙裾飛揚之聲,恰合第一段所譯“仙袂乍飄,荷衣欲動”;同時,/s/發(fā)音之短促也賦予譯文動感,符合原文第一段的動態(tài)描寫。

從譯文形式上來看,原文是結構嚴謹規(guī)整的賦體,四字對句與騷體句結合。霍譯保留了原文的詩歌形式,楊譯則完全放棄形式,改用散文方式譯出,但兩者均未重現(xiàn)原文之賦體特征。

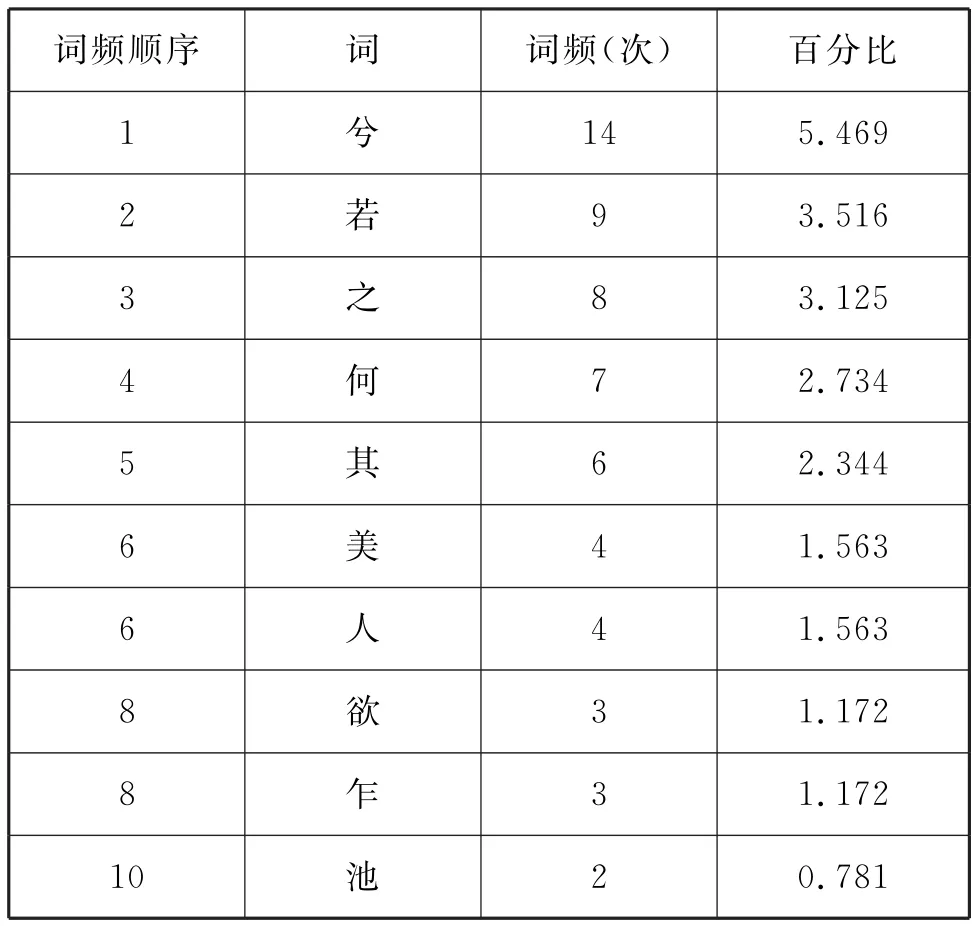

在分析原文及譯文用詞的正式及古雅程度之前,需要引入一個高頻詞的概念。所謂高頻詞指的是“在一個文本里使用頻率特別高的詞語。用一個詞語在整個文本中所占的百分比或者該詞語在整個詞頻中所處的前后位置來決定該詞語是否為高頻詞”[8]5,筆者用concordance 3.0對原文、霍譯和楊譯進行了詞頻分析,得出下列表格:

表1.《警幻仙姑賦》高頻詞統(tǒng)計表

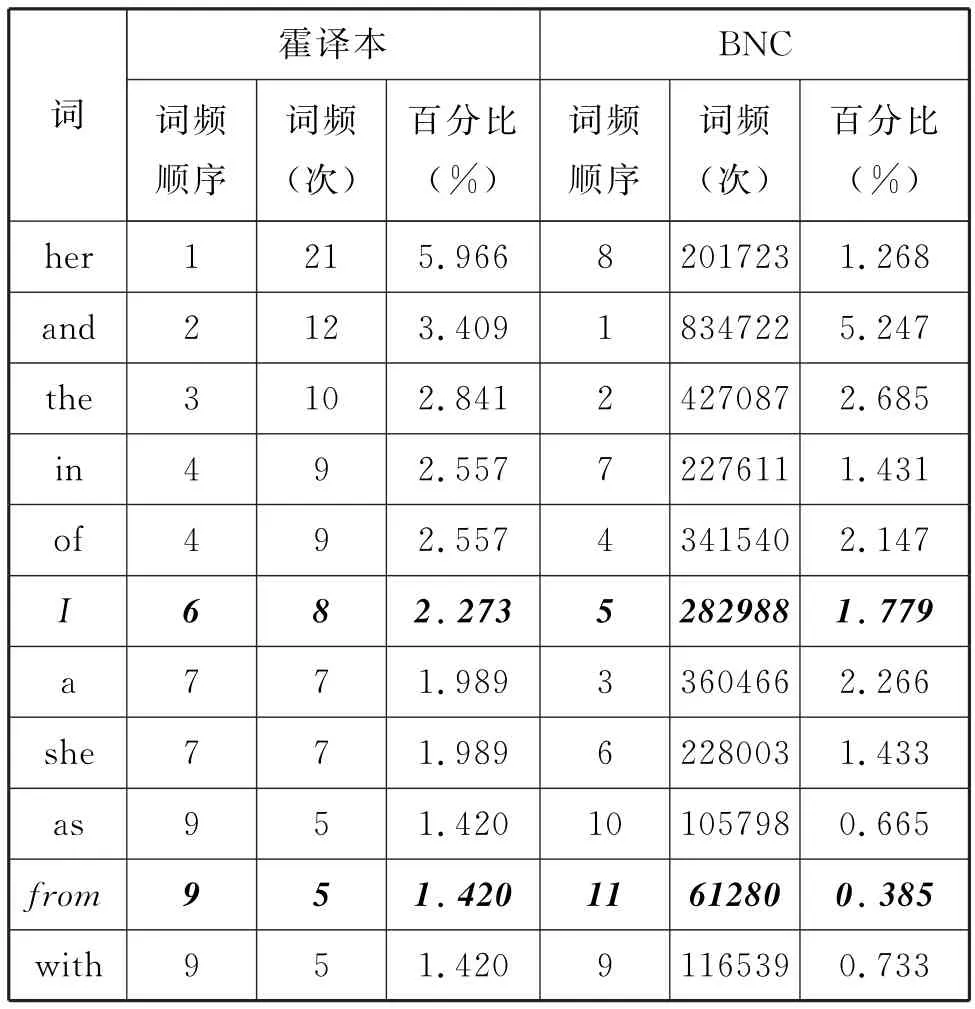

表2.霍克斯譯本高頻詞與BNC之對比統(tǒng)計表

表3.楊憲益譯本高頻詞與BNC之對比統(tǒng)計表

從表1中可以看出,原文中“兮”、“若”、“之”是使用頻率最高的三個字,對比馮慶華關于《三國演義》、《水滸傳》、《西游記》、《紅樓夢》這四部中國古典小說名著以及《毛澤東選集》中詞頻逆序表[8]附錄可以發(fā)現(xiàn),《警》賦這三個字詞頻最高的字在白話文及現(xiàn)代漢語中的使用頻率卻非常低,說明《警》賦的用詞古雅正式。

從表2、表3中可以看到,兩個譯本中“the”,“of”都屬于排位前10的高頻詞。這兩個偏書面體的詞的高頻使用說明兩個譯本的詞組使用比較多,句子結構都比較復雜。書面化正式化的語體也是兩個譯本對原文形式的一種成功再現(xiàn)。

筆者利用concapp V4軟件對兩個譯本的用詞進行了分析,對比軟件自帶的英語中最常用的2000詞以及次常用的3000詞,結果顯示:霍譯中非常用詞共107個,占霍譯總字數(shù)的31%;楊譯中非常用詞共79個,占楊譯總字數(shù)的27%。這個結果表明,霍譯的用詞顯然要比楊譯更生僻,選詞更脫離英美日常用語。

筆者進一步將concapp V4軟件篩選出的霍譯與楊譯的非常用詞比較,將其中重合用詞(即兩個譯本中均出現(xiàn)過的詞)剔除,得出霍譯的獨特非常用詞82個、楊譯的獨特非常用詞54個,分別與歷時美國英語語料庫(Corpus of Historical American English,以下簡稱COCA)對比。COCA中收錄的是1810—2009年間4億多個詞匯,對比這個語料庫我們可以測試兩個譯本詞匯的古雅度。測試結果發(fā)現(xiàn),霍譯獨特非常用詞中有23個屬于古雅用法,而楊譯的獨特非常用詞中古雅用法的詞只有10個。綜合上述兩個步驟的結果可以發(fā)現(xiàn),霍譯的用詞比之楊譯更加古雅,更符合原文本的風格。

2.動態(tài)與靜態(tài)的表現(xiàn)

原文開篇對警幻仙子的動作的描寫——“方離柳塢,乍出花房。但行處,鳥驚庭樹;將到時,影度回廊”以及相貌的描寫——“靨笑春桃兮,云髻堆翠;唇綻櫻顆兮,榴齒含香”,顯現(xiàn)出動靜結合的特征。霍譯使用了實義動詞“l(fā)eft”,“stepped”,“walked”,“betray”,“announce”分別表示“離”、“出”、“行”、“驚”、“度”,對于緊隨其后的相貌描寫,使用系動詞“are”和介詞“l(fā)ike”;楊譯使用“l(fā)eaving”,“comes”,“startles”,“falls”分別表示“離”、“出”、“驚”、“度”,對于相貌描寫同樣使用系動詞“are”和“is”。應該說兩位譯者通過對實義動詞和系動詞的區(qū)別使用,非常圓滿地再現(xiàn)了原詩的動靜結合。

3.人稱處理問題

中國古詩常常省略主語,“能使詩情詩景普及化,將詩人個人的體驗變成普遍經驗,任讀者移入其間去體會、去想象、去再創(chuàng)造”[9]。《警》賦原文中僅出現(xiàn)了一個代詞“其”,共6次。從表2、表3中可以看到,霍譯使用了三個代詞,共計34次,楊譯使用了兩個代詞,共計31次,其中“her”的使用均占兩個譯本高頻詞之首。對比表1中唯一的代詞“其”的使用詞頻及其百分比發(fā)現(xiàn),霍、楊二人的譯本使用的代詞無論在數(shù)量上還是詞頻上均遠遠超過原文本。這說明在漢語詩英譯中,由于英語語法規(guī)范的約束,增補人稱代詞是每個譯者都不會回避的選擇,這也很好地說明了翻譯活動本身就是一個再創(chuàng)造的過程。人稱缺失給中國古典詩歌帶來的獨特魅力——“將情境普遍化,并容許詩人客觀地(但不是分析性地)呈現(xiàn)主觀的經驗”[10]250——在英譯的過程中走失了,取而代之的是關系的明確化。仔細對比表2、表3,筆者發(fā)現(xiàn),霍譯高頻詞中有一個代詞“I”是原文與楊譯中均沒有的獨特詞,即“在一個文本中詞頻達到一定水準而在另一個類似文本或其它多個類似文本中詞頻為零的詞語”[11]269。首先,對比英國國家語料庫中fiction類(其中包括了戲劇、詩歌、散文類文本)的詞語用法可以發(fā)現(xiàn),“I”的使用頻率是相當高的,超過了另外兩個代詞“she”和“her”的使用頻率。由此可見,霍譯中的“I”是英語中非常地道的用法。其次,在中國古典詩歌中,第一人稱“我”通常是有義而無形的,即詩人通常以第一人稱“我”的視角講述感受,但是詩中并不出現(xiàn)任何施動者,也就是代詞的零形式。由于漢語是突出主題的語言,每句話中最重要的部分是主題,其他部分,如主語或賓語,如果不是主題,通常采用零形式。“漢語是以話題占優(yōu)勢的話題型(TR/TC)語言,英語則是主謂型(SV)語言”[12]86,因此在翻譯漢詩時應首先順應原語語境并考慮譯語規(guī)范,譯為第一人稱。由此,霍譯添加第一人稱的施動成分,很好地還原了漢語原詩的語境并充分尊重英語語法規(guī)則。楊譯對整首詩的施動成分的缺失是其異化策略的一種體現(xiàn),意在最大程度地保留漢語原詩的語法特色。

4.中國文化負載詞及專有名詞的英譯

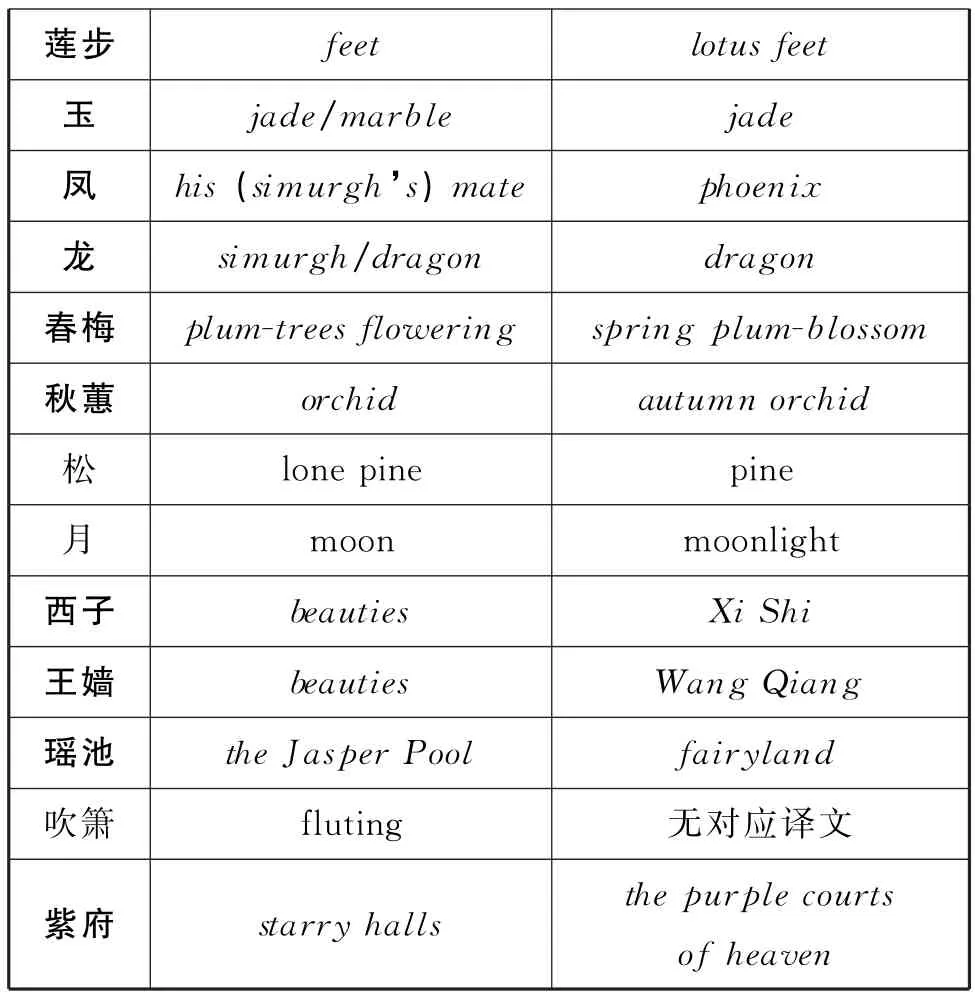

《警》賦和中國傳統(tǒng)詩歌一樣,運用了大量富含中國文化意象的詞語和典故,還有一些專有名詞(如“西子”)。下表將這類詞語及其英譯列出以方便比較:

表4.《警》賦文化負載詞及專有名詞英譯對照表

蓮步 feet lotus feet玉jade/marble jade鳳his(simurgh's)mate phoenix龍 simurgh/dragon dragon春梅plum-trees flowering spring plum-blossom秋蕙orchid autumn orchid松lone pine pine月moon moonlight西子beauties Xi Shi王嬙 beauties Wan g Qiang瑤池 the Jasper Pool fairylan d吹簫 fluting heaven無對應譯文紫府 starry halls the purple courts of

表4中共列出原文詞23個,其中斜體部分為霍譯楊譯差別較大的詞條。其中兩位譯者譯文相近的共8條,占34.78%,有一位譯者譯文缺失的共2條,占8.70%,譯文差異較大者共13條,占56.52%。說明霍譯與楊譯在處理富含中國文化的詞語、典故及專有名詞的時候,兩者的異大于同。仔細對比斜體部分的英譯不難發(fā)現(xiàn),霍譯以意譯居多,比如將“西子”、“王嬙”這兩個人名直接意譯為“beauties”,楊譯則直接音譯為“Xi Shi”、“Wang Qiang”;“紫府”霍譯為“starry halls”,譯出“紫府”的意義,楊譯為“the purple courts of heaven”,基本屬于逐詞對譯,就其效果來看霍譯更佳,西方讀者恐怕沒有辦法知曉“紫色的天宮”到底蘊含了什么樣的深意。霍譯在處理有些詞語上故意將其修飾部分去掉不譯,如“春桃”、“春梅”、“秋蕙”均去掉了其季節(jié)修飾,譯為“peach-tree blossoms”、“plum-trees flowering”和“orchid”,究其原因是因為在英語文化中“春梅”、“春桃”并沒有中國文化中灼灼其華、艷若桃李的聯(lián)想意義,秋天也沒有中國文化里清明澄澈之聯(lián)想意義;而楊譯則一字不漏地譯為“peach-blossom in spring”、“spring plum-blossom”和“autumn orchid”,其原因應該是楊譯一貫的異化處理策略,以期將原文本中的中國傳統(tǒng)文化最完整地傳遞給外國讀者。還有一些典型的中國文化負載詞,如“蓮步”、“玉”、“龍”、“鳳”,霍譯依然用歸化策略意譯,“蓮步”去掉讓外國讀者讀起來不知所云的“l(fā)otus”,只翻譯“feet”;“玉”翻譯成“marble”,字面雖不對等,但是其交際效果卻是相等的:中文說玉潤、潔白如玉,英文中用“white as marble”,另外,根據(jù)BNC的在線查詢結果,“marble”在fiction類的詞頻PM值為23.19,而“jade”這個單詞的詞頻PM值僅為8.49,遠不及前者,說明“marble”顯然是更符合英美作者讀者習慣的用法;對于“龍”,霍譯一處譯為“dragon”,一處譯為“Simurgh”,顯然是基于“dragon”這個詞在英語中的負面文化意義來考量的,“鳳”在霍譯中是“his(simurgh’s)mate”,鑒于原文中“龍”與“鳳”是緊接著出現(xiàn)的,霍譯以西方讀者易于理解的方式非常精準地解釋了龍鳳在中國文化中的關系,而楊譯異化處理下的“phoenix”卻難免會有文化負載過重之嫌,不熟悉中國文化的西方讀者很不容易理解。基于翻譯目的、翻譯策略及翻譯技巧的差異,霍譯與楊譯在處理這類詞語上顯示出較大差別。

5.譯者母語優(yōu)勢的詞匯體現(xiàn)

馮慶華教授曾經對譯者的母語優(yōu)勢作過這樣的解釋:“母語文化對譯者的翻譯文化觀和翻譯思維有著極大的影響。每個人都有自己的文化優(yōu)勢,一般說來,母語文化是譯者的第一文化優(yōu)勢,在翻譯理論與實踐中,譯者會潛意識地發(fā)揮自己的母語文化優(yōu)勢。”[11]3母語優(yōu)勢主要體現(xiàn)在譯者的用詞以及譯文的風格兩個方面,上一節(jié)已經對譯文的風格進行了評述,本節(jié)就集中關注兩個譯文的詞匯比較。為了對比原作者及兩個譯者的詞匯情況,筆者通過concordance 3.0軟件分析得出下表:

表5.楊、霍譯本與原文本總字類、詞頻統(tǒng)計表

從表5中看出,楊譯更簡潔,在總字數(shù)上最接近原文,因為沒有多余的解釋性的詞語;而霍譯則更詳盡,用詞比原文多出了近40%,因為譯文中有大量文化補償解釋性詞語。從總字類來看,楊譯用的字類最少,霍譯因篇幅原因,總字類最多似乎是情理之中的事;再比較單字詞頻則可以看出,原文的單字詞頻最低,楊譯的單字詞頻最高,即是說在文本總字數(shù)相等的情況下,原作者用詞的重復率最低,楊譯用詞的重復率最高。換言之,原作者的詞匯最豐富而楊譯的詞匯最單調。這樣的結果完全符合母語優(yōu)勢觀點:楊譯與霍譯使用的都是英文,楊憲益的母語是漢語,雖然翻譯中有戴乃迭這位英語母語人士的幫助,但是合作中以楊的意見為主,戴乃迭多負責譯文的潤色;霍克斯的母語是英語,其譯文比之楊譯,具有明顯的母語優(yōu)勢。當代英國著名漢學家、翻譯家葛瑞漢(A.C.Graham,1919—1991)在其著作《晚唐詩》(Poems of the Late T’an g,1965)中就明確主張順譯(direct translation),反對逆譯(inverse translation):“翻譯通常是由外語譯入母語,而不是由母語譯入外語。”[13]33持同樣觀點的還有諾貝爾文學獎評委、漢學家馬悅然(Goran Malmqvist, 1924—)。從《警》賦的英譯情況可以看出,無論學者們的觀點如何,事實證明,母語優(yōu)勢在翻譯中是真實存在的客觀現(xiàn)實。

四 結語

翻譯跨學科跨文化的特點注定了其研究方式的多樣性。傳統(tǒng)的文學翻譯研究多側重定性分析,忽略了定量研究:“歷來的翻譯研究一般都集中在理論翻譯研究或應用研究領域,而未能給描寫研究以應有的重視。”[14]272定量研究并不是簡單地提供數(shù)據(jù):“這類研究之所以重要,不僅僅是因為它為實際的翻譯活動提供了詳盡的描述和解釋,更在于它揭示了翻譯規(guī)律。”[15]16翻譯語料庫及相關軟件的應用使得翻譯研究更全面、更科學、更廣泛,得出的結果也更直觀,更具說服力。翻譯及翻譯相關語料庫在翻譯研究中的應用不僅有助于分析譯本的語言及風格,也有利于翻譯批評及翻譯理論的進一步發(fā)展和完善。

[1]蔡義江.紅樓夢詩詞曲賦鑒賞[M].北京:中華書局,2001.

[2]肖維青.平行語料庫與應用翻譯研究[J].中國科技翻譯,2007,(3).

[3]CHESTERMAN,Andrew.Causes[J].Translations,Effects,Target,1998,(10).

[4]曹雪芹.紅樓夢[M].北京:人民文學出版社,1974.

[5]HAWKS,David.The Story of the Stone[M].London:Penguin,1973.

[6]A Dream of Red Mansion[M].楊憲益,戴乃迭譯.北京:外文出版社,2003.

[7]張伯偉.全唐五代詩格匯考[M].南京:江蘇古籍出版社,2002.

[8]馮慶華.思維模式下的譯文詞匯[M].上海:上海外語教育出版社,2012.

[9]朱徽.中英詩歌的語法問題比較研究[J].外國語,1990,(1).

[10]葉維廉.中國詩學[M].北京:三聯(lián)書店,1992.

[11]馮慶華.母語文化下的譯者風格——《紅樓夢》霍克斯與閔福德譯本研究[M].上海:上海外語教育出版社,2008.

[12]劉宓慶.文化翻譯論綱[M].武漢:湖北教育出版社,1999.

[13]Poems of the Late T’ang[M].GRAHAM,A.C.tr.Penguin Classics,1965.

[14]譚載喜.西方翻譯簡史(增訂版)[M].北京:商務印書館,2009.

[15]TOURY,Gideon.Descriptive Translation Studies an d Beyon d[M].上海:上海外語教育出版社,2001.

A Computer-aided Translation Study on English Versions of Jinghuanxiangu Fu

HU Xiao-ying

(Foreign Languages Institute,Sichuan Normal University,Chengdu,Sichuan 610101,China)

Following the trend of quantitive translation research,the computer-aided translation study provides a faster,wider,more comprehensive and more thorough way so that the result can be more accurate and reliable than before.Based on descriptive translation studies theory,the two well-known English versions of Jinghuanxiangu Fu of Hongloumen g is analyzed with the aid of computer.Hawks keeps the quaint flavor of the original and domestication is applied in his version.The abundant diction reflects the advantage of his mother tongue.Yang Xianyi uses foreignization to keep the cultural characteristics to the largest extent.

computer-aided translation study;Jinghuanxiangu Fu;English versions;quantitive research

H315.9

A

1000-5315(2013)03-0132-06

[責任編輯:唐 普]

2012-12-08

本文系四川省教育廳2012年科研項目“文化譯介中譯者主體性研究——以唐詩英譯為例”(編號:12SB095)、四川外國語言文學研究中心2012年科研項目“唐詩文化譯介中的譯者主體性研究”(編號:SCWY12-13)部分研究成果。

胡筱穎(1978—),女,四川成都人,四川師范大學外國語學院副教授,上海外國語大學訪問學者。