從城市設計角度看新時期大學校園規劃——以湖北經濟學院為例

倪燕翎,李華祥

(湖北經濟學院,湖北 武漢 430205)

1.城市設計相關理論

城市設計是一門立足于城市規劃布局、城市面貌、城鎮功能,重點關注城市公共空間的交叉綜合性學科,是介于城市規劃、景觀建筑與建筑設計之間的一種設計[1]。相對于城市規劃的抽象性和數據化,城市設計更具體、更注重細節和圖形化。城市設計著重關注都市交通系統、鄰里認知、開放空間與行人空間組織,其主要目標是改進人們生存空間的環境質量和生活質量。

大學猶如城市,各個功能分區應具有較明確合理的布局;同時,空間和實體是文化的載體,大學精神往往要靠這些載體來認知與傳承。城市設計并不直接設計建筑物,但卻一定程度上決定了建筑形態的組合、結構和校園空間的優劣,直接影響著人們對環境的評價,尤其是視覺感知、空間認知和文化熏陶這些基本途徑[2]。高校校園作為一個有機整體,應以系統的思維來思考校園格局的整體性[3]。同時,校園各個功能分區內部的細部處理應營造出人與自然和諧共生的環境,使其在潛移默化中滌蕩人的心靈。因此,以城市設計的視角指導校園規劃具有重要的理論及實踐意義。

2.新時期高校校園規劃一般模式

高校校園規劃有兩種代表性模式:歐美大學校園和中國近現代大學校園。國內大學環境的形成經歷了洋務、學校、教會大學、近代大學以及解放后現代化大學幾個時期[4]。20世紀90年代中后期以來,我國高等教育發展更加迅猛,大學教育從精英型向大眾型轉變。校園規劃模式有了明顯不同。因此,本文認為將20世紀90年代中后期至今的一段時期作為新時期來進行研究有利于我們把握當前校園規劃的特征,總結經驗更好發展。

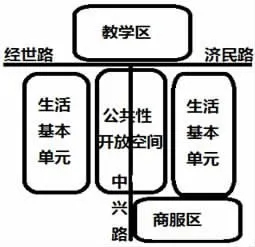

我國新時期高校校園布局模式較為單一,圖1所示為大學校園功能分區的通用模式[5]——普遍采用由若干基本功能分區加以組合的布局模式,同時,不同功能分區保持相對獨立。總體上來說,一般可以劃分為教學區、學生生活區、體育運動區以及后勤服務區、行政辦公區,且多以開放式的公共空間為校園中心。

圖1:我國大學校園功能分區的通用模式

這種分區的設計使各個功能分區的距離適當,有利于校園活動主體——老師和學生的日常工作、學習和生活等活動的開展。然而,“大學校園入口——公共性開放空間——教學區”的空間序列自然而然地構成了“中心化”的布局形態,而教工生活區、學生生活區、后勤區、運動區等區域與大學周圍環境形成邊界。在這樣的功能分區模式下,活動主體處于校園邊緣地帶,很難得到規劃設計中的重點考慮,在客觀的空間布局和主觀的規劃設計上被同時“邊緣化”。同時,公共資源如圖書館、大禮堂等處于校園中心,很難實現與社會的資源共享功能。

傳統的大學校園規劃模式中生活區、后勤區及運動區分區相對明顯,教職工及學生往往需要來回穿梭于不同的功能分區版塊之中,浪費時間,影響效率。除空間布局外,校園建設時對基地及周邊環境的自然要素往往重改輕保,對人文環境和交流空間的塑造不夠重視。從城市設計的角度來說,當前的校園規劃普遍忽視了校園為學生交往娛樂的重要功能,不能很好地滿足改進學生在生活交往、接觸社會以及美觀上的需求。

3.湖北經濟學院校園規劃分析

3.1 校園整體空間布局

湖北經濟學院位于武漢東湖高新技術開發區江夏藏龍島科技園區,東北面鄰關鳳路,西北面鄰10號路,西南面臨2號路,東南面臨湯遜湖湖畔-楊橋湖。

校園整體布局(圖2所示)基本呈環狀的對稱設計,形成了“一軸、一點、兩區”的校園布局。其中,“一軸”是指中興路,在此條軸線上,依次分布著北大門、行政辦公樓、國際交流中心、大學生活動中心、圖書館等機構。“一點”是指被圖書館和大學生活動中心所環繞的中心廣場,屬于以開放式的公共空間為校園中心的布局模式。以中軸線為劃分,校園整體上分為東西兩區,分兩期開發。

圖2:湖北經濟學院校園平面圖

圖3是湖北經濟學院校園的功能分區圖。它以中興路、經世路、濟民路組成“T”字形的校園內部主干道將校園內部分割為四大分區,五個版塊。分別是位于經世路、濟民路南側的教學區、以中興路為主軸分部的公共性開放空間、兩側的“生活基本單元”以及北大門右側的校內商業街與校外的梁山頭商業街組成的商業服務區。

圖3:湖北經濟學院校園功能分區

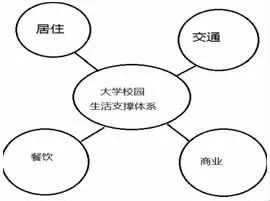

圖4:“生活基本單元”的構成要素

與傳統模式相比,湖北經濟學院作為新時期校園規劃的代表,將生活區改變為“生活基本單元”,該功能分區內部又可細分為教工生活區、后勤區、運動區、分區內交通體系、商業網點、學生住宿區及景觀性的開放空間。在大學校園內支撐學生正常生活的服務設施系統稱為大學生活支撐體系。按照使用需求及作用,可分為居住、餐飲、商業和交通四個子系統(圖4)。這種設計模式,加強了每個單元功能配置的完整性和混合性,減少了學生因宿舍、運動而必須穿越校園的路程,力求使學生的出行在每個組團內完成,使交通更加便捷。每個生活基本單元內包括學生的宿舍、食堂、商店以及必須的內部交通系統[7],能夠滿足這部分學生的基本生活需要。例如,該校東區的生活基本單元(圖5)包括十四棟學生宿舍,兩個食堂,東區運動場,兩個商業網點(位于兩所食堂內)。同時,一粟堂食堂正門前的廣場作為公共性質交往空間為學生的交往、娛樂提供了場所。

圖5:湖北經濟學院東區生活基本單元

四大自然山體和原生林帶作為“生態組團”,與其他功能分區形成細胞質與細胞核的關系,這正是本方案在校園空間模式上的重要特征。水系從西到東貫穿了整個校園,各個功能分區之間以水相隔,與原生林帶一道實現了各分區之間的靈性過渡,使校園兼具美學感受及富于變化的層次感。

3.2 道路交通規劃設計

校區內的主要機動車行道依地形現狀形成自由順暢的交通環線,機動車行道不穿越帶狀的中心景觀走廊。學生的主要步行路線與主要交通流線完全分開,實現人車分流的交通模式。后勤生活服務的車輛由二號路進出,最大限度地減少了對校區的影響。校園主要步行系統為設置在校園核心區四周的內環線。多條穿越中心景觀走廊的步行便道將學生生活區和教學區緊密相連,有效地縮短了學生上下課的步行距離,同時避免集中人流出現在局促的道路上產生的擁擠和混亂,保證了高峰時段通行的基本順暢。設置在教學樓一與教學樓二之間以及大學生活動中心與圖書館之間的空中走廊構成了空間交通體系(圖6),有效地疏散了高峰時段的人流。

圖6:教1與教2之間的空中走廊

3.3 水系規劃設計

設計中考慮到武漢多水的地方特點,充分利用原有水面,整理湖岸,疏通水系,形成完整的內部水系。并在校園中部、東南部有兩個水口與外湖相連,入湖口處,種植藻類植物,形成濕地景觀,對流入外湖的水體進行有效凈化。各條道路和橋將整個水系分為塘、溪、池、湖等四種不同尺度的水體,以自然水景為主。與綠化系統一起有效地實現了微氣候調節,同時,為校園增添了不少活力與生機。

但位于圖書館后的集思河內的排水口設計標高不當及排水能力不足,在夏季暴雨天氣時,極易發生湖水漫上沿線道路,導致交通中斷。

3.4 綠化系統規劃設計

除四大“生態組團”外,各功能分區內部、交通道路沿線均種植各色植物,一方面考慮微氣候調節,另一方面考慮四季色彩變化;建筑北面及臨馬路處布置樟樹、多櫟、杜英等常綠樹種,南面布置大葉楊,櫸樹水杉等落葉喬木,中心廣場及湖塘岸邊景觀步道附近適當點綴楓樹,沿中心景觀走廊及北入口通向廣場景觀道布置主題樹種,桃樹李樹寓意桃李滿天下,沿湖岸布置柳樹,春天綠意盎然,夏天郁郁蔥蔥,秋天金黃燦爛,冬天銀裝素裹臘梅飄香,四季呈現不同色彩景觀。綠化景觀的合理搭配豐富了行人的視覺體驗,滿足了使用者的審美需求。

圖7:集思河風光

3.5 人文景觀規劃設計

人文景觀景點包括“經濟學家長廊”景觀雕塑和情景雕塑兩大部分。“經濟學家長廊”景觀雕塑分布于丹桂路兩側,與路兩側景致融為一體,相得益彰,體現了學校以經濟管理類為主干學科的辦學特色;情景雕塑散布于校園內,如“校訓石刻”聳立于學校北大門內、學校行政樓前花壇上,其深刻含義體現了學校辦學理念和辦學方向;“支點”安置在學校圖書館東側山坡制高點上,它以形象逼真的虛空形體再現了前輩科學大師大膽假設、追求科學、超越極限、富于創造的勇于探索的科學精神……這些景觀從城市設計的角度,增添了分區內部的開放空間的美感,滿足了學生交流娛樂的需求。

3.6 建筑樓群規劃設計

在建筑樓群布局上,采用組團式建筑群,如學生宿舍樓群,教學樓群以及實驗樓群。同時,各院系辦公樓分布其中在教學樓群和實驗樓群之中,極大地縮短了教師上課的路程。校園標志性建筑為圖書館(圖8),是一座體量高大的主體建筑物,與周圍的大學生活動中心,共同圍合而成的中興廣場成為校園的中心活動區。

但是,除圖書館、行政樓等少數建筑設計造型較有創意外,校園內部多數建筑趨于一致,使建筑對人內在的影響力大大減弱,校園格調稍顯沉悶。

圖 8:圖書館

4.結論及建議

綜合以上分析,湖北經濟學院校園規劃可以說是新時期高校新校區規劃建設中的一個成功案例,它創造了一個具有時代特色和地方特色,結合當地特色及場地原有自然景觀,成功地運用城市設計,營造出滿足教育、休閑、運動、生活的校園環境。本文認為,在今后的校園規劃設計中,應遵循以下原則:

(1)多元化、突出特色原則。結合地域及規劃用地場所的特點,設計中體現所在地域特定的自然、歷史、文化、內涵及特色。善用不同空間、園景美化和街景,并在建筑群中加入一些設計獨特的建筑群和樞紐區,避免校園面貌的單調乏味。

(2)生態保護原則。盡量保護和改造再利用原有環境資源,保護自然,順應自然。強調生態適應性和自然生態環境的維護和完善,貫徹可持續發展的思想,使建成的校園滿足社會以及在校師生當前的實際需要,并為未來保留發展空間。

(3)以人為本原則。規劃應充分考慮全校師生教育、娛樂、運動、生活等需求,尊重人的生活習慣。對不同的功能分區正確定位、合理布局,使這些需求得到較為便捷的滿足。建筑內部應考慮通風情況和交通的暢通,并提供室內觀景平臺,舒緩壓力。各分叉路口應設置道路指示牌,方便行人到達目的地。

(4)美學原則。在規劃中,尊重地域場地的校園文化,合理利用各種景觀元素,組織空間,創造優美的視覺景觀及文化景觀。如在細節方面注意恰當的比例與尺度,運用穩定與技巧處理,使不同的視覺景觀帶來不同的色彩感受;在設計建筑及景觀時,注意主從與重點,塑造視覺中心,并在主從間過渡,營造富于變化的校園景觀等。

[1]蓋世杰,戴林琳.大學校園城市界面的“中心化”與“邊緣化”[J].城鄉規劃·園林建筑及綠化,2009.

[2]王建國.從城市設計角度看大學校園規劃[J].城市規劃,2002.

[3]張先玲.我國現代高校校園規劃總體布局的思考[J].四川建筑科學研究,2008.

[4]湯朔寧.從“生活基本單元”到“功能基本單元”——大學校園規劃設計方法探討[J].城市規劃學刊,2008.

[5]宋璟娜.高校校園人文環境的塑造[D].湖南大學,2003.

[6]費曦強,高冀生.中國高校校園規劃新特征[J].城市規劃,2002.