某框架結構局部拆改梁柱構件后結構安全評估

趙 順

(山西省建筑設計研究院,山西太原 030013)

1 工程概況

2 計算、分析及評估依據

該樓位于太原市,采用鋼筋混凝土框架結構,地上2層,局部3層出屋面,地下1層,結構長54.6 m,寬22.5 m,基礎形式為鋼筋混凝土筏板基礎,基礎底標高為-5.23 m。該建筑結構的安全等級為二級,結構重要性系數為1.0。結構設計使用年限為50年。抗震設防類別為標準設防類,設計基本烈度為8度,設計基本地震加速度為0.2g,設計地震分組為第一組,建筑場地類別為Ⅲ類,地基基礎設計等級為丙級。

由于在裝修過程中,裝修施工單位隨意將局部鋼筋混凝土框架梁及框架柱拆除,在一定程度上改變了原結構受力體系。

GB/T 50344-2004建筑結構檢測技術標準;GB 50292-1999民用建筑可靠性鑒定標準;GB 50007-2011建筑地基基礎設計規范;GB 50011-2010建筑抗震設計規范;GB 50010-2010混凝土結構設計規范;GB 50009-2012建筑結構荷載規范;原結構建筑、結構設計圖紙等技術資料。

3 局部拆改梁柱構件情況及分析

3.1 局部拆改梁柱構件情況

1)拆除了軸線 D/2柱,標高為 -0.13 m ~4.07 m,柱高4.2 m,柱截面尺寸為500 mm×700 mm。

2)拆除了鋼筋混凝土梁D/1-2(梁頂標高為4.07 m),梁長2.1 m,梁截面尺寸為250 mm×400 mm。

3)拆除了部分鋼筋混凝土梁B-E/2(梁頂標高為4.07 m),拆除梁長度為9.9 m,梁截面尺寸為300 mm×700 mm。該框架梁沒有被完全拆除,留下了靠近E/2柱的一段梁,長度為2.1 m,該框架梁由拆除前的兩端固接框架梁,成為了一端固接,一端自由的懸臂梁。

4)裝修中同時拆除了軸線B-E/1-2之間的混凝土樓梯,并重新設置鋼梯一部。

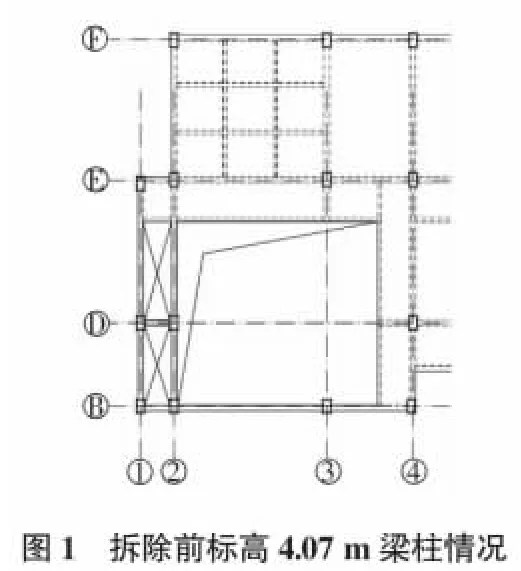

拆除前后結構體系情況詳見圖1,圖2。

3.2 局部拆改梁柱構件影響定性分析

如前所述,裝修過程中對該樓局部梁、柱構件進行了拆改施工,以下對局部拆改梁柱構件對整體結構帶來的影響做定性分析。

首先從結構靜力承載角度分析,依據GB 50292-1999民用建筑可靠性鑒定標準,結構靜力承載角度對應結構的正常使用性和靜力安全性。如圖1所示,原設計中被拆除的鋼筋混凝土框架梁兩側均為開洞情況,沒有樓面荷載向下傳遞,新增鋼樓梯自承重,而被拆除的框架柱原設計并不向上延伸。因此,被拆除的框架梁及柱僅承擔自身的自重,并不負擔上部豎向荷載,將其拆除并不影響結構構件的靜力承載。需要重視的是,因拆除部分框架梁形成的懸臂梁構件。

其次從結構抗震性能角度分析,依據GB 50011-2010建筑抗震設計規范,該樓抗震設防類別為標準設防類,設計基本烈度為8度,設計基本地震加速度為0.2g;設計地震分組為第一組,建筑場地類別為Ⅲ類,該樓的抗震設防要求較高,因此應重視其抗震性能。局部拆改構件直接導致結構體系改變,由于局部拆除梁柱構件,導致了柱B/2、柱D/1、柱E/2在某一方向的計算高度增加,即上述柱子在拆改構件前,受到多個方向的梁的約束,而拆改構件后,這些約束減少,這一點會影響結構抗側剛度及抗扭剛度,也必然或多或少地影響結構抗震性能,因此以下重點從結構抗震角度進行承載力校核計算。

4 局部拆改前、后結構抗震承載力校核計算

4.1 結構拆改前后的模型建立

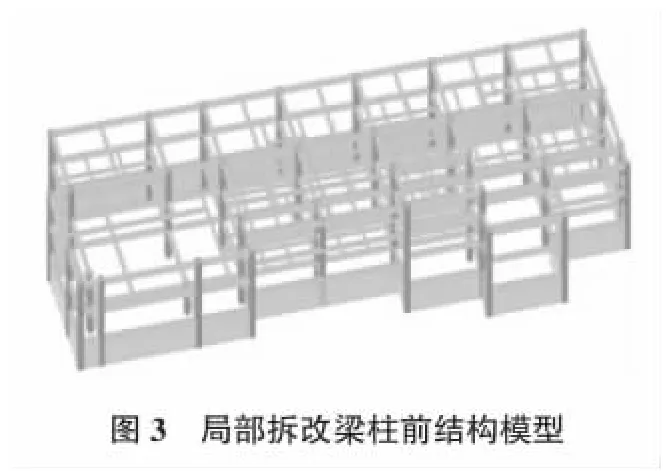

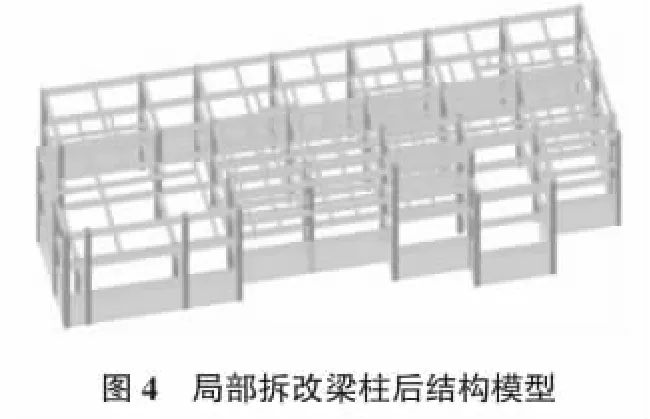

采用結構設計軟件PKPM對該樓局部拆改前后的鋼筋混凝土框架結構進行建模計算,框架梁、板、柱及墻體構件的截面尺寸按照原設計尺寸進行取值;結構樓、屋面恒荷載取值依據現裝修設計圖紙給出的建筑做法估算得到;樓、屋面活荷載取值依據現行GB 50009-2012建筑結構荷載規范取值;結構自重由計算軟件自動導算;各類構件材料強度依據原結構設計圖紙取值。依據GB 50010-2010混凝土結構設計規范,GB 50011-2010建筑抗震設計規范對結構承載力進行計算,局部拆改前、后結構計算模型見圖 3,圖 4。

4.2 局部拆改梁柱結構整體計算信息

1)結構計算自振周期。

經過對局部拆改梁柱前、后的結構進行抗震計算,其結構計算自振周期對比表見表1。

表1 結構計算自振周期對比表

由表1數據可知,拆改構件前后,結構的第一、第二振型周期幾乎沒有變化,第三振型周期稍有明顯改變,改變幅度為5.4%。另經計算可知局部拆改前地震作用最大方向為-0.902°,局部拆改后地震作用最大方向為-0.841°,亦稍有改變。

綜上,由于拆改局部構件帶來的一定的結構體系的變化,結構的計算自振周期和地震作用最大方向稍有變化,但總體變化幅度很小,由此可知,目前局部拆改梁柱構件對結構整體影響很小。

2)結構最大層間位移角。

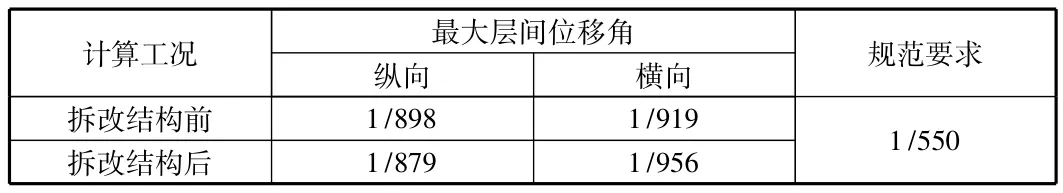

經過對局部拆改梁柱前、后的結構進行抗震計算,地震作用下結構最大層間位移角對比表見表2。

表2 結構最大層間位移角對比表

由表2數據可知,局部拆改梁柱構件前后,結構的縱、橫向層間位移角最大值十分接近,變化幅度很小,由此可知,目前局部拆改梁柱構件對結構整體側移影響很小。

4.3 構件抗震承載力驗算及分析

1)梁類構件承載力驗算及分析。經驗算,并詳細查看原結構設計圖紙中的梁類構件配筋情況,可知拆改局部梁柱構件前后的整體結構中的梁類構件實際抗震承載力可滿足R/γ0S≥1.0的要求。但需要注意的是,混凝土梁B-E/2部分被截斷拆除,導致留下的靠近E/2柱的一段梁成為懸臂梁。對于拆改后結構,已知該梁梁頂負彎矩縱向鋼筋配筋情況為5Φ22,配筋面積As=1 900 mm2,箍筋為φ8@100(2),而考察受力情況與該梁相當的懸臂梁D-E/3(見圖2),其跨度同樣為2.1 m,截面同樣為300 mm×700 mm,梁頂負彎矩縱向鋼筋配筋情況卻為2Φ22+2Φ25/2Φ25,配筋面積As=2 724 mm2,箍筋為φ8@100(2),相比二者可知配筋面積相差824 mm2,因此拆改形成的懸臂梁負彎矩縱向鋼筋配筋不足,應采取可靠的加固措施。

2)柱類構件承載力驗算及分析。經驗算,并詳細查看原結構設計圖紙中的柱類構件配筋情況,可知拆改局部梁柱構件前后的整體結構中的絕大多數柱類構件實際抗震承載力可滿足R/γ0S≥1.0的要求。根據計算可知,局部拆改梁柱導致被拆除構件周邊鋼筋混凝土框架柱所分配的內力增大,特別是框架柱D/1,柱縱向一側計算配筋面積由拆改前的1 800 mm2增大為拆改后的2 200 mm2,而該柱縱向一側實際配筋面積為5Φ22(1 900 mm2),目前配筋情況能滿足拆改前結構承載力需求,卻無法滿足拆改后結構承載力需求,因此需要對該柱采取可靠加固措施。其他周邊框架柱的計算配筋量雖然也有所增大,但由于原結構設計較為保守,配筋量較大,拆改后結構的框架柱的實際配筋承載力仍可滿足抗震承載需要。

5 結論及建議

經過對該樓局部拆改梁柱構件前后的整體結構承載計算分析,可得到如下結論和建議:1)該結構中被拆除的框架梁及柱僅承擔自身的自重,并不負擔上部豎向靜力荷載,將其拆除并不影響結構正常使用性和靜力安全性。2)局部拆改形成的懸臂梁B-E/2負彎矩縱向鋼筋配筋不足,不能滿足安全承載要求,應采取可靠加固措施。3)局部拆改構件帶來的一定的結構體系變化,改變了結構抗側剛度和抗扭剛度,但變化幅度很小。經計算可知,結構體系的變化基本不對結構整體抗震性能帶來不利影響,但影響到個別柱構件的約束條件和抗震承載力,這些構件包括:柱D/1、柱B/2、柱E/2,對這些構件應采取可靠加固措施。4)對于鋼筋混凝土框架梁及框架柱采取可靠加固措施,建議采用粘貼碳纖維片材或粘貼鋼板的加固方法。這兩種方法可在不改變構件剛度的同時可以較大幅度地提高構件承載力和受力性能。