“力所能及地幫助真正需要幫助的孩子”

——貴州民間助學促進會十年助學探索

文 何永志

“力所能及地幫助真正需要幫助的孩子”

——貴州民間助學促進會十年助學探索

文 何永志

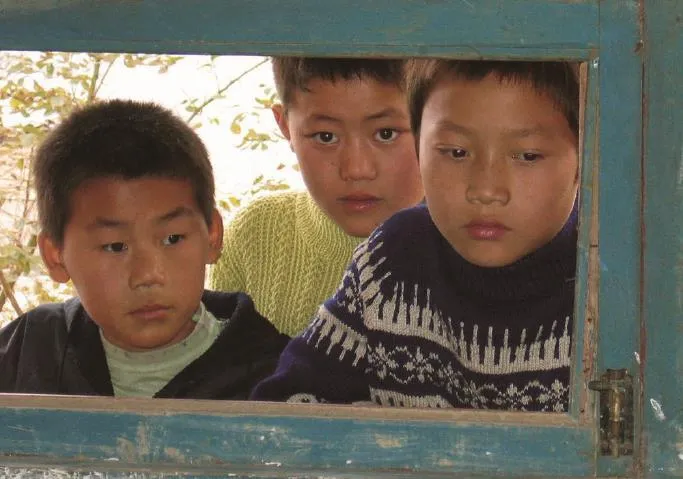

山里孩子看世界

十年前,貴州E友社區的網友老張、金剛等人通過網絡發起“貴州e友社區網友捐資助學愛心工程”,2003年1月,一群網友走進貴陽市息烽縣,對7名貧困學生進行了面對面資助。通過網絡招募的協調管理組成員網友第一次見面,貴州民間助學促進會就此成立。十年過去,這個組織純民間的、松散的志愿者團隊性質未曾改變。

從創立之初,志愿者們即倡導“力所能及地幫助真正需要幫助的孩子”。他們一是希望每一個項目、每一筆捐助都在自己的能力范圍內,不要勉強為之;二是堅持以實地調查為基礎,立足孩子的真正需要,使助學取得實效;三是明確的對象,即高中以內的學生,相比政府機構或其他基金的群體關照,他們的助學落在每一個“點”上。

實地調查無疑是公益組織最為辛苦的一個工作。助學緣起于網絡,網友和志愿者都有不確定性,這意味著助學隨時可能中斷,組織隨時可能夭折。2004年,他們設立了一個簡單的辦公點,招募專職人員,填補志愿者離開或者斷檔時的空缺。專職人員的設立,讓大量的實地調查、回訪和持續資助變成現實。助學會的公信力由此而立。

資金從何而來呢?每年歲末,助學會都會籌辦一場叫做“火柴天堂”的慈善晚會,以義賣、現場募捐等形式籌款。另一方面,即是網絡募捐及社會定向資金。記者參加了年前的一次晚會,不算隆重,但來者皆真誠。藏族歌手云丹久美多年堅持在慈善演繹事業中,得知助學會籌辦的“火柴天堂”晚會竟堅持十年,自費從北京趕到現場演出。著名旅法書畫家楊霜先生則是助學會的老朋友,每年晚會都會捐獻多幅墨寶,為孩子們籌款。

助學會至今沒有獨立法人資格,大量捐款的存放與監督是一個問題,這也是當下中國民間公益棘手而敏感的問題。貴陽市息烽縣團委的仗義相助,為助學會的資金管理提供了重要保障。

這樣的機緣還得回溯到助學會創始之初,在貴州E友社區中,有一位叫“我與你?”的網友,當時正是息烽縣團委的書記,他表示正好息烽有很多面臨失學的孩子需要幫助,他們歡迎有更多的社會力量與他們一道去幫助孩子們。因此,從第一次助學活動開始,助學會就委托息烽縣團委承擔資金管理的責任,把助學捐款全部存在息烽團委名下。不過助學會是有要求的:第一,賬戶是獨立的,即這個賬戶要與息烽團委的希望工程、青基會等賬戶分開;第二,這個賬戶是專用的,即這個賬戶的所有資金由助學會募捐而來,所有資金由助學會統籌使用;第三,不能提一分行政經費或任何費用;第四,所有助學金的使用權在助學會,包括在息烽境內的助學,只能由助學會志愿者調查、評估確認后,才能資助……

可貴的是,十年助學,陪助學會走過的息烽團委書記有十余位,每位領導一貫支持。以至于現狀是,助學早從息烽擴展到貴州更多更偏遠的地區,劍河、納雍、赤水等等,遠超出了息烽團委的管轄范圍,甚至現在助學會大量的助學都在息烽和貴陽以外的其它地區,助學會在息烽的資助已經很少了,息烽團委還是一貫的支持。這意味著,他們更像是助學會的志愿者。

公益組織如何有效與政府開展合作,并保持獨立性與公信力?這一疑問一直是中國NGO的關注議題。助學會與息烽縣團委堅持十年的合作模式或可成為參照樣本。

十年來,他們的足跡遍及貴州各地州縣,深入山村和家庭,堅持調查、捐助、回訪三位一體的工作方式,資助了上萬困難學子。現在貴州劍河、納雍、都勻、惠水、羅甸、息烽、貴定、清鎮、赤水、貴陽等地區形成了規范、持續、有效的助學點。從最初的捐資捐物,到開展“山里孩子看世界”、“讀經一百”等活動關照師生的精神世界,助學會始終懷著最初的理想,以拳拳之心行力所能及之事。

十年間,助學路上的故事難以盡數,只能摘選其中片段,以饗讀者。

一年一度的歲末晚會

助學會創始人之一金剛