還原歷史

——關(guān)于“語(yǔ)文”

圖文_王星

還原歷史

——關(guān)于“語(yǔ)文”

圖文_王星

近年來,對(duì)語(yǔ)文教育的抨擊和非議,最終都非常統(tǒng)一地聚焦到語(yǔ)文教科書上來,似乎語(yǔ)文教不好、考不好,根本原因在于沒有一套好的語(yǔ)文教科書,事實(shí)真的如此簡(jiǎn)單嗎?

沒有一門學(xué)科,能夠像語(yǔ)文那樣,伴隨我們?cè)趯W(xué)校的日子。同樣,每一個(gè)人的成長(zhǎng),都離不開語(yǔ)文教科書,這是我們之所以成為一個(gè)中國(guó)人的最根本的依仗。“語(yǔ)文”太重要了,但是很少人會(huì)去追尋一個(gè)簡(jiǎn)單問題的答案:什么是“語(yǔ)文”?

撲朔迷離的“語(yǔ)文”

提及“語(yǔ)文”,很多語(yǔ)文教師都會(huì)不約而同想起葉圣陶。通俗的說法,是葉圣陶和夏丏尊共同創(chuàng)造了“語(yǔ)文”。葉圣陶先后在不同場(chǎng)合表達(dá)了“語(yǔ)文”一詞的創(chuàng)造經(jīng)過及解釋。1964年2月1日,葉圣陶在給友人的信中回憶了“語(yǔ)文”的由來,他這樣寫道:“‘語(yǔ)文’一名,始用于1949年華北人民政府教科書編審委員會(huì)選用中小學(xué)課本之時(shí)。彼時(shí)同人之意,以為口頭為‘語(yǔ)’,書面為‘文’,文本于語(yǔ),不可偏指,故合言之。”今天,我們?cè)凇度~圣陶教育文集》里還能找到老先生在1980年7月的全國(guó)小學(xué)語(yǔ)文教學(xué)研究會(huì)成立大會(huì)上的講話,他最后一次公開明確“語(yǔ)文”的涵義:

“語(yǔ)文”作為學(xué)校功課的名稱,是一九四九年開始的。解放以前,這門功課在小學(xué)叫“國(guó)語(yǔ)”,在中學(xué)叫“國(guó)文”……

一九四九年改用“語(yǔ)文”這個(gè)名稱,因?yàn)檫@門功課是學(xué)習(xí)運(yùn)用語(yǔ)言的本領(lǐng)的。既然是運(yùn)用語(yǔ)言的本領(lǐng)的,為什么不叫“語(yǔ)言”呢?口頭說的是“語(yǔ)”,筆下寫的是“文”,二者手段不同,其實(shí)是一回事。功課不叫“語(yǔ)言”而叫“語(yǔ)文”,表明口頭語(yǔ)言和書面語(yǔ)言都要在這門功課里學(xué)習(xí)的意思。“語(yǔ)文”這個(gè)名稱并不是把過去的“國(guó)語(yǔ)”和“國(guó)文”合并起來,也不是“語(yǔ)”指語(yǔ)言,“文”指文學(xué)(雖然教材里有不少文學(xué)作品)。

最早被冠名為“語(yǔ)文”的小學(xué)課本(1952年,人民教育出版社出版)

葉圣陶不僅明確了“語(yǔ)文”是一門學(xué)科,同時(shí)還明確了“口頭為語(yǔ),書面為文”的內(nèi)在涵義。但是這段歷史,在另一個(gè)同時(shí)代的教材編選者宋云彬的日記中也有非常細(xì)致的記錄:

北京師范大學(xué)在職研究生在讀,國(guó)家社科基金重大項(xiàng)目“中國(guó)百年教科書整理與研究”課題組成員。

1949年4月8日晚6時(shí),陸定一、周揚(yáng)等在北京飯店邀請(qǐng)葉圣陶、宋云彬、胡繩等以聚宴的形式,商議如何組織中小學(xué)教科書編審機(jī)構(gòu)。此次會(huì)上,決定成立“教科書編審委員會(huì)”,因當(dāng)時(shí)中央人民政府尚未成立,決定把這一機(jī)構(gòu)暫隸于華北人民政府。會(huì)上也決定由葉圣陶任主任委員,周建人、胡繩為副主任委員,宋云彬等人為委員;

1949年5月3日,開始寫國(guó)語(yǔ)讀本課文;

1949年5月17日,晚有座談會(huì),談編教科書事,葉圣陶發(fā)言,有較深刻之見解;

1949年7月14日,第三冊(cè)高小國(guó)語(yǔ)由葉圣陶改寫一課,總算完成矣;

1950年3月1日,語(yǔ)文課文修改完畢者六篇,請(qǐng)圣陶作最后之審閱;

1950年3月24日,國(guó)文課本第一冊(cè)尚缺兩課,一為《開國(guó)大典》,一為《黃河》,幾次起稿都寫不好,甚為著急;

1950年4月4日,初中語(yǔ)文第一冊(cè)須補(bǔ)課文六課,圣陶選定一課,由蔣仲仁修改。

顯然,在宋云彬的日記中,“語(yǔ)文”一詞并不是一開始就得到正式論定的。在前,語(yǔ)文還是“國(guó)文”、“國(guó)語(yǔ)”的一貫稱謂,但是到1950年3月后,已經(jīng)稱之為“語(yǔ)文課文”、“初中語(yǔ)文第一冊(cè)”了。1950年秋,葉圣陶奉命改組建立人民教育出版社,1950年8月1日,隨《小學(xué)語(yǔ)文課程暫行標(biāo)準(zhǔn)(草案)》的公布,一個(gè)嶄新的學(xué)科名——語(yǔ)文,正式誕生。1952年由人民教育出版社正式出版的小學(xué)教科書“語(yǔ)文”成為了解放后第一種被正式冠名的課本。

確實(shí),葉圣陶在“語(yǔ)文”一詞的推廣上,有著不容置疑的地位,但是根據(jù)筆者多年對(duì)老課本的追索,“語(yǔ)文”一詞又有著一番新的發(fā)現(xiàn)。這個(gè)發(fā)現(xiàn),也讓“語(yǔ)文”這個(gè)詞匯的身份變得撲朔迷離。

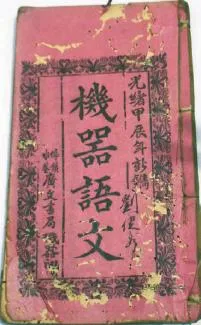

根據(jù)佛山市印刷業(yè)史志方面的介紹,佛山市印刷業(yè)成行較早,門類較細(xì)。在清末,有寶華閣、近文堂、龍文堂、五經(jīng)堂等出版機(jī)構(gòu)。其中,位于福祿大街的寶華閣一直到抗戰(zhàn)后依然是佛山的重要出版機(jī)構(gòu)。在清末民初,寶華閣印刷了大量的書籍,其中在清末民國(guó)的過渡階段,一度以“機(jī)器印刷”作為技術(shù)標(biāo)榜,印制了大量的教育類書籍。偶然,筆者得到了兩冊(cè)印制于光緒年間的《語(yǔ)文》書。

該書封面題有“語(yǔ)文”兩個(gè)的大字,附有“粵東佛山鎮(zhèn)福祿大街寶華閣書局校正”字樣;同時(shí),該書還有一個(gè)扉頁(yè),翻開,兩個(gè)古樸的“語(yǔ)文”字樣。另一冊(cè)封面則有更詳細(xì)的信息,該書由廣文書局印制,印刷年份為“光緒甲辰年”(1904年)。而細(xì)看內(nèi)容,實(shí)際上是《幼學(xué)成語(yǔ)考》。《成語(yǔ)考》是明代程允升編著的啟蒙書籍,原名《幼學(xué)須知》,又名《故事尋源》,簡(jiǎn)稱《幼學(xué)》。清代鄒圣脈曾對(duì)它進(jìn)行增補(bǔ)注釋,改成《幼學(xué)故事瓊林》通行。該書內(nèi)容包羅萬(wàn)象,一些常見的成語(yǔ)典故,書中幾乎都可以查到。它對(duì)成語(yǔ)典故隨文解釋,句式上只求偶句成對(duì),不求整齊押韻。民國(guó)以后一增再增,是當(dāng)時(shí)非常流行的啟蒙書籍。

所購(gòu)書籍,署名成《語(yǔ)文》,顯然也是用于教育的書籍,這個(gè)書籍的發(fā)現(xiàn),打破了葉圣陶等創(chuàng)造“語(yǔ)文”一詞的說法。根據(jù)題簽及相關(guān)線索,時(shí)間必然是在1930年之前,要遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于葉圣陶等在30年代后期提出這一說法的時(shí)間。

因?yàn)檫@個(gè)發(fā)現(xiàn),“語(yǔ)文”一詞的出現(xiàn)時(shí)間要向前推移,“語(yǔ)文”的形成過程也有待進(jìn)一步考證探索,同時(shí)也可能會(huì)讓“語(yǔ)文”一詞變得相當(dāng)尷尬。即便如此,還有更尷尬的,我們知道,《辭海》、《辭源》是一個(gè)詞匯得到承認(rèn)的非常重要標(biāo)志,但是到1999年,修訂版的《辭海》依然沒有收入“語(yǔ)文”一詞!顯然,“語(yǔ)文”并不是一個(gè)由來已久、且成定論的詞匯。

百年多變的“語(yǔ)文”

“語(yǔ)文”不是由來已久,“語(yǔ)文”這一門學(xué)科也有著非常復(fù)雜的歷史。在中國(guó)古代教育中,低級(jí)階段稱“蒙學(xué)”,基本上是通識(shí)教育,所有學(xué)科都混同在一起;在高等教育階段,有“禮”、“樂”、“射”、“御”、“書”、“數(shù)”的分類,但是與近代西方的科學(xué)知識(shí)分科教學(xué)全然不同,并沒有語(yǔ)文學(xué)科的概念。可以這么說,古代語(yǔ)文教育,基本上是經(jīng)學(xué)和科舉的工具、附庸,并不是一門獨(dú)立的學(xué)科。

自京師大學(xué)堂創(chuàng)辦,中國(guó)開始了新式學(xué)校的歷史,同樣,分科教學(xué)也隨之應(yīng)用,數(shù)學(xué)、生物、博物、地理、化學(xué)等一門門新興學(xué)科概念被引入,中國(guó)的傳統(tǒng)教學(xué)內(nèi)容也同時(shí)被分化,新式教育已經(jīng)成為必然。

1902年,清政府頒布了《欽定學(xué)堂章程》,其中規(guī)定與后世“語(yǔ)文”相關(guān)的教學(xué)課程包括:蒙學(xué)階段有字課、習(xí)字、讀經(jīng);尋常小學(xué)堂階段有讀經(jīng)、作文、習(xí)字;高等小學(xué)堂階段有讀經(jīng)、讀古詩(shī)文、作文、習(xí)字。此階段,語(yǔ)文學(xué)習(xí)以識(shí)字、寫字、讀書、作文為主,基本是傳統(tǒng)教育的繼續(xù)。

1904年,清政府頒布了《總定學(xué)堂章程》,其中規(guī)定:初等小學(xué)堂必須開設(shè)讀經(jīng)講經(jīng)、中國(guó)文字;高等小學(xué)堂開設(shè)讀經(jīng)講經(jīng)、中國(guó)文學(xué)。此階段,讀經(jīng)講經(jīng)是基于政治思想統(tǒng)治的需要,語(yǔ)文學(xué)習(xí)基于文字和文學(xué)兩大塊。

清代語(yǔ)文二

清代語(yǔ)文三

1912年11月,新生的民國(guó)政府頒布了《小學(xué)校教則及課程表》,此時(shí),“國(guó)文”成為語(yǔ)文學(xué)科的統(tǒng)稱,其中規(guī)定:“國(guó)文要旨,在使兒童學(xué)習(xí)普通語(yǔ)言文字,養(yǎng)成發(fā)表思想之能力,兼以啟發(fā)其智德。”“初等小學(xué)校首宜正其發(fā)音,使知簡(jiǎn)單文字之讀法、書法、作法,漸授以日用文章,并使練習(xí)語(yǔ)言。”“高等小學(xué)校,首宜依前項(xiàng)教授漸及普通文之讀法、書法、作法,并使練習(xí)語(yǔ)言。”此時(shí)的語(yǔ)文開始處于“國(guó)文”階段。之后,1916年袁世凱復(fù)辟,曾一度恢復(fù)“讀經(jīng)”;1919年五四運(yùn)動(dòng)興起,白話文運(yùn)動(dòng)使 “國(guó)語(yǔ)”一詞開始流傳,但是,“國(guó)文”在這個(gè)階段一直占據(jù)語(yǔ)文學(xué)科的統(tǒng)治地位。

1920年,北京政府教育部公布修正《國(guó)民學(xué)校令》,要求廢棄文言、采用國(guó)語(yǔ)。同年4月,北京政府教育部發(fā)出通告,要求國(guó)民學(xué)校文言教科書分期作廢,逐漸改用語(yǔ)體文。及至1922年冬季以后,凡國(guó)民小學(xué)各種教材一律改為語(yǔ)體文。從此以后,“國(guó)語(yǔ)”成為國(guó)民小學(xué)(初等小學(xué))階段的語(yǔ)文學(xué)科名稱,主要教授白話文課文;而高等小學(xué)以上階段,到初中、高中、大學(xué),大部分仍然以“國(guó)文”命名,一般都以文言文為主。

此后,民國(guó)政府先后在1923年出臺(tái)《新學(xué)制課程標(biāo)準(zhǔn)綱要》、1929年出臺(tái)《課程暫行標(biāo)準(zhǔn)》、1936年出臺(tái)《課程標(biāo)準(zhǔn)》,期間還不斷對(duì)這些課程標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂,但是語(yǔ)文學(xué)科的名稱基本上都保持了初等小學(xué)階段以“國(guó)語(yǔ)”(白話文)為主,高等小學(xué)以上以“國(guó)文”(文言文)為主的格局。這個(gè)格局在港澳臺(tái)地區(qū)一直被延續(xù)到今天。

1950年以后,“語(yǔ)文”稱謂被大陸官方定論,但也曾出現(xiàn)過反復(fù),1956年到1958年,在蘇聯(lián)教育的影響下,我國(guó)曾實(shí)行漢語(yǔ)、文學(xué)分科教學(xué)的嘗試。語(yǔ)文在三年間一度被撤銷,漢語(yǔ)和文學(xué)作為兩個(gè)獨(dú)立的科目,具有同等的地位。這個(gè)階段,語(yǔ)文被看做是語(yǔ)言和文學(xué)教育的總和,奇怪的是直至今日,《現(xiàn)代漢語(yǔ)詞典》對(duì)“語(yǔ)文”的注釋還是這個(gè)觀點(diǎn),即“‘語(yǔ)言和文字’,也指‘語(yǔ)言和文學(xué)的簡(jiǎn)稱’”。《新華詞典》則注為“‘語(yǔ)言和文字’,也指‘語(yǔ)言和文章’或‘語(yǔ)言和文學(xué)’”。可惜的是,這個(gè)語(yǔ)文學(xué)科定性的嘗試很快被有關(guān)部門放棄,又恢復(fù)到“語(yǔ)文”的學(xué)科設(shè)置,一直延續(xù)至今。

欽定學(xué)堂章程

從歷史來看,語(yǔ)文學(xué)科的成型是相當(dāng)復(fù)雜的,以1950年為分割點(diǎn)的話,是兩個(gè)完全不同的階段。但是語(yǔ)文學(xué)科的復(fù)雜程度還不限于此,我們可以這樣來假定語(yǔ)文教學(xué)的內(nèi)容和學(xué)科定位:

如果說,傳統(tǒng)教育是一缸水的話,一門門被分離出去的學(xué)科就像是一瓢瓢能夠被清點(diǎn)清楚的水。問題在于,中國(guó)是一個(gè)有2000多年文化積淀的國(guó)家,西方的科學(xué)文化體系并不能涵蓋全部?jī)?nèi)容,分離出了各個(gè)學(xué)科,但是傳統(tǒng)教育的大水缸里,還給我們留下了大半缸的傳統(tǒng)文化。如果不繼續(xù)用瓢進(jìn)行測(cè)量清點(diǎn),我們并不知道這些剩下的東西有多少。問題在于,剩下的水我們已經(jīng)沒有瓢來進(jìn)行清點(diǎn)了,于是我們給了它們一個(gè)總的名稱——“語(yǔ)文”。

這些與母語(yǔ)有關(guān),與傳統(tǒng)文化有關(guān)的內(nèi)容,不能區(qū)分,也無法區(qū)分;不能定位,也無法定位。這恐怕就是到今天我們說不清楚“語(yǔ)文”是什么的主要原因吧!

- 時(shí)代人物(新教育家)的其它文章

- 守護(hù)鄉(xiāng)村

- 驃戈畫欄

- 教師是彼此的地獄

- 交流生的啟示

- 豈可“浪費(fèi)”李慶明

- 命運(yùn)規(guī)劃師