自擬生發湯治療脂溢性脫發40例療效觀察

徐詩玉

(江西省豐城市皮膚病醫院 豐城331100)

脂溢性脫發又稱雄激素源性脫發或男性型脫發,是易診而難治的常見皮膚病,多發于青壯年男性,因影響美容,常給患者帶來心理和社交方面的影響,患者常多處投醫,但療效欠佳。現將我科于2007年9月~2011年12月診治的74例脂溢性脫發患者的療效分析如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 74例患者均來自本院皮膚科門診,臨床表現符合脂溢性脫發的診斷標準,且無心、腦、肝、腎等嚴重器質性病變,近1個月內未使用過其他方法治療。隨機分成兩組,治療組40例,男38例,女2例,平均年齡30歲(23~48歲),平均病程為6.5年(3個月~15年);對照組34例,男33例,女1例,平均年齡31歲(23~49歲),平均病程6.7年(5個月~14年):兩組患者在性別、年齡、病程及癥狀等方面比較均無顯著性差異,具有可比性。

1.2 診斷標準 頭發油膩,或有大量的灰白色糠秕狀鱗屑脫落,頭發干燥變細稀疏,缺乏光澤,自覺瘙癢或不癢,病程遷延日久,在頭頂部位或前額兩側呈均勻性或對稱性脫發,很少累及顳部和枕部頭發,患處皮膚光滑且亮,病程經過緩慢。

1.3 治療方法 治療組口服自擬生發湯(芡實10 g、金櫻子 10 g、女貞子 10 g、旱蓮草 10 g、黃柏 10 g、知母 10 g、茯苓 10 g、蠶沙 10 g、羌活 10 g、防風 10 g、天麻 10 g、側柏葉 10 g、甘草 6 g),采用自動煎藥機煎取中藥湯液300m L,分2次口服,日1劑。對照組口服胱氨酸片(國藥準字H14022813)100mg,3次/d;養血生發膠囊(國藥準字Z44020913)每次4片,2次/d。兩組均用藥3個月,兩組患者治療期間均停用其他口服及外用藥且同時注意飲食清淡。

1.4 統計學方法 采用SPSS10.0統計軟件進行統計學分析。兩組療效比較采用χ2檢驗。

1.5 療效判定標準[1]治愈:毛發停止脫落,基本無油膩感,無瘙癢,無脫屑,>80%皮損處有新發或毳毛;顯效:60%皮損處有新發生長,油膩感和脂性脫屑明顯減少,瘙癢明顯減輕;有效:30%皮損處有新發生長,油膩感和脂性脫屑有部分減少,瘙癢有減輕;無效:無新發生長,油膩感和脂性脫屑無減少,瘙癢無減輕。

2 治療結果

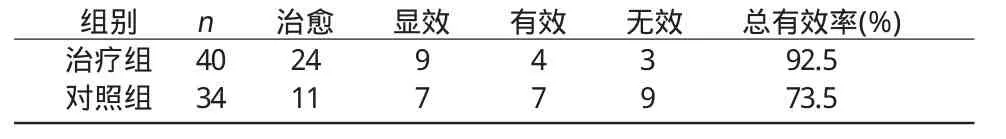

見表1。治療組痊愈率為60.0%,對照組痊愈率為 32.4%,兩者經 χ2檢驗,χ2=5.6355,P<0.05,有顯著性差異;治療組總有效率為92.5%,對照組總有效率為 73.5%,兩者經 χ2檢驗,χ2=8.4659,P<0.05,有顯著性差異。

表1 兩組臨床療效對比 例

3 討論

脂溢性脫發的發生與遺傳、年齡及雄激素代謝等3個因素有關[2],長期精神緊張、飲食失調、心理失衡及病菌感染亦為誘發或加重本病的重要因素[3]。患者頭皮毛囊對雄激素敏感性增加,毛發生長期縮短,導致生長期毛發數目減少,同時毛囊縮小,終末期毛囊轉變成毳毛毛囊,最終引起脫發,形成有特征性的禿發。目前西醫尚無理想治療方法。脂溢性脫發中醫稱之為“發蛀脫發”、“蛀發癬”,本病分為干性與濕性兩類[4],干性脫發多由血熱風燥所致,血熱偏亢,致風勝則燥,進而耗傷陰血,陰血不能上潮顛頂榮養頭發,毛根干涸,故毛發先焦后脫落;濕性脫發多由脾胃濕熱所致,濕熱上蒸顛頂侵蝕發根,致頭發黏膩而脫落。中醫學認為,發之生長全賴精和血,據“發為血之余、發為腎之候、腎藏精、肝藏血”等理論,脂溢性脫發患者多稟賦不足,肝腎虧損,陰血不足,不能榮養頭發,發無生長之源,即致頭發脫落。故本方以水陸二仙丹(芡實、金櫻子)補腎澀精,二至丸(女貞子、旱蓮草)補腎養肝,使精血充盈,發有生長之源,為治本之藥,為君藥;黃柏與知母相須為用助君藥以滋腎陰,瀉相火使補而不膩,為臣藥;茯苓、蠶沙健脾和胃,除濕化濁,側柏葉涼血泄熱,天麻平肝熄風,羌活、防風解表祛風,防風又為風中之潤藥,祛風而不燥,驅除內外之風邪,使風熄則頭發不動搖,共為佐藥;甘草調和諸藥,為使藥。全方共奏補肝腎、益精血、除濕熱、泄血熱、祛風潤燥之功,從而達到烏須發、長頭發之目的。本方補而不膩,溫而不燥,在臨床取得較為滿意的療效,值得臨床推廣應用。

[1]中華人民共和國衛生部.中藥新藥臨床研究指導原則(第3輯)[M].北京:人民衛生出版社,1997.94-95

[2]王俠生,廖康煌,楊國亮.皮膚病學[M].上海:上海科學技術文獻出版社,2005.745

[3]黎偉珍,魏躍鋼.脂溢性脫發的中西醫研究進展[J].現代中西醫結合雜志,2004,13(20):278

[4]喻文球,談煜俊.中醫皮膚病性病學[M].北京:中國醫藥科技出版社,2000.477