心衰患者的EF值與中醫(yī)辨證分型的相關性

王貴會 朱燕 蔡新倫

(云南省昆明市中醫(yī)醫(yī)院 昆明650011)

心力衰竭(簡稱心衰,CHF)是一種復雜的臨床癥狀群,為各種心臟病的嚴重階段,其發(fā)病率高,5年存活率與惡性腫瘤相仿。近期內(nèi)心衰的發(fā)病率仍將繼續(xù)增長,正在成為21世紀最重要的心血管病癥[1]。本研究通過臨床調(diào)查的方法,了解心衰患者的EF值與中醫(yī)證型的相關性,從而在病證結合基礎上探討心衰中醫(yī)證型與現(xiàn)代客觀檢查指標的相關性,使中醫(yī)辨證分型更加客觀化與規(guī)范化,提高CHF中醫(yī)辨證論治水平與臨床療效。現(xiàn)報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 2010年7月~2012年7月于昆明市中醫(yī)醫(yī)院心血管內(nèi)科住院部就診、符合心力衰竭西醫(yī)及中醫(yī)診斷標準的患者120例,其中女性64例,男性56例;年齡≤50歲10例,51~60歲24例,61~70歲32例,71~80歲36例,>80歲18例。

1.2 診斷標準 西醫(yī)診斷標準:參照《內(nèi)科疾病診斷標準》(第2版)中心力衰竭的診斷標準。中醫(yī)診斷辨證分型標準[2]:參照中華人民共和國衛(wèi)生部2002年制定發(fā)布《中藥新藥臨床研究指導原則》中充血性心力衰竭的辨證分型標準。

1.3 病例選擇標準 入選標準:符合心力衰竭診斷及中醫(yī)辨證者。排除:(1)由于肝、腎等重要臟器功能衰竭導致心力衰竭者。(2)合并有肝、腎和造血系統(tǒng)等嚴重原發(fā)性疾病(如遺傳嘌呤核苷酸代謝酶異常疾病、白血病、癌癥等)。(3)18歲以下,妊娠或哺乳期婦女。(4)不符合納入標準,資料不全者。

1.4 研究方法 將符合納入標準的120例心力衰竭患者按中醫(yī)辨證分型分為心氣陰虛證、心腎陽虛證、氣虛血瘀證、陽虛水泛證四個證型。因心陽虛脫證的病例較少,該證型不納入本研究。對患者進行基本資料的收集、心臟彩色多普勒的檢查,記錄患者的基本資料、EF值指標,探討與中醫(yī)證型的關系。

1.5 統(tǒng)計學處理 采用SPSS16.0統(tǒng)計軟件進行分析。計量資料采用單因素方差分析方法進行組間比較,皆用(均數(shù)±標準差)表示,計數(shù)資料采用秩和檢驗。所有的統(tǒng)計檢驗均采用雙側(cè)檢驗,P值<0.05為差異有統(tǒng)計學意義。

2 結果

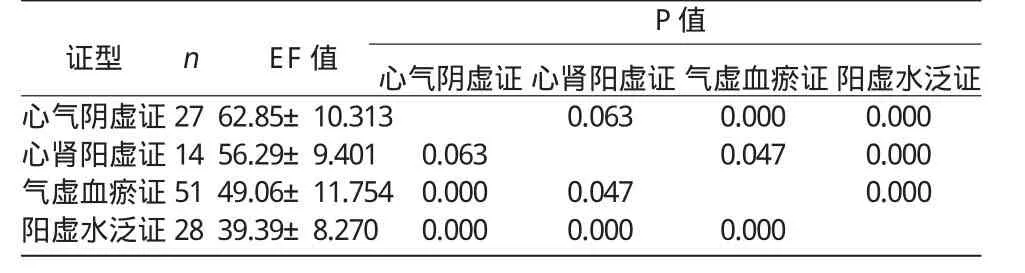

見表1。(1)EF值隨著心氣陰虛證、心腎陽虛證、氣虛血瘀證、陽虛水泛證呈逐漸降低趨勢;(2)心氣陰虛證與心腎陽虛證的EF值差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05);(3)其他各中醫(yī)證型EF值差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。

表1 各中醫(yī)證型之間EF值比較 (±S)%

表1 各中醫(yī)證型之間EF值比較 (±S)%

P值證型 n EF值 心氣陰虛證心腎陽虛證氣虛血瘀證陽虛水泛證心氣陰虛證27 62.85±10.313 0.063 0.000 0.000心腎陽虛證14 56.29±9.401 0.063 0.047 0.000氣虛血瘀證51 49.06±11.754 0.000 0.047 0.000陽虛水泛證28 39.39±8.270 0.000 0.000 0.000

3 討論

辨證論治是中醫(yī)的靈魂,中醫(yī)對于心力衰竭的治療最重要的就是辨證論治,心力衰竭的辨證分型主要是依據(jù)病因病理的變化進行,由于本病的主要病理機制為本虛標實,所以現(xiàn)代大多醫(yī)家都以虛實為綱,病變累及臟腑為目,結合臨床實踐辨證分型。充血性心力衰竭屬中醫(yī)本虛標實之證。該病為心氣、心陽不足,推動乏力,氣血運行不暢,瘀阻心脈,甚則血瘀水停,致“心主血脈”功能的紊亂和衰退,致心功能不全[3]。心主血脈,心的泵血功能是由心氣作用來完成,只有心氣旺盛,血液才能在脈管中運行不息以滿足全身的生理功能需要。一旦心氣虛衰,不能鼓動血液運行,使心輸出量減少,使組織絕對或相對灌注不足。其中最基本的原因是心氣虛和心陽虛。

心臟彩色多普勒中EF值是反映心泵功能尤其收縮功能的指標,它能客觀地反映心功能的變化,評價心衰[4]。心力衰竭時EF值降低使到達外周血管血液減少,與心氣陽虛病機一致,故理論上EF值應與心氣陽虛程度有關。

總之,EF值是反映心泵功能尤其收縮功能的指標,它能客觀地反映心功能的變化,本研究提示EF值與中醫(yī)證型之間有相關性,可作為中醫(yī)辨證分型的量化指標之一。

[1]張建,華琦.心力衰竭的診斷與治療[M].北京:人民衛(wèi)生出版社,2006.11

[2]國家中醫(yī)藥管理局.中藥新藥臨床研究指導原則(試行)[M].北京:中國醫(yī)藥科技出版社,2002.77-85

[3]王揚,陳希芬,杜立建.中醫(yī)藥治療慢性心力衰竭臨床研究進展[J].河北中醫(yī),2007,29(9):858-860

[4]趙三明,郭春風.心衰中西醫(yī)結合治療前后EF值的對照觀察[J].山西醫(yī)科大學學報,2000,31(3):227