自由流半苜蓿葉立交線形設計探索

陸子文,程建川

(1.東南大學交通學院,江蘇南京 210096;2.江蘇省現代道路交通安全設計與評價聯合培養研究生示范基地,江蘇南京 210005)

0 引言

近幾年,隨著高速公路建設事業的不斷發展,互通立交的建設條件也越發復雜,不僅間距越來越小,立交型式越來越多樣,而且匝道線形設計所受的制約條件也越來越多,互通立交已成為高速公路的事故多發區。國內立交設計大部分采用的常規型式如全苜蓿葉立交、部分苜蓿葉立交、菱形立交和環形立交等越來越不滿足交通安全和通行能力的要求。國外已經越來越多地把眼光投向非常規立交的研究,加拿大學者Antonio Loro提出了一種新型的立交——自由流半苜蓿葉立交[1]。它能消除立交結構中的交織影響,達到提高通行能力與交通安全的目的。

本文采用國內先進的立交設計軟件對自由流半苜蓿葉立交進行設計,針對設計中存在的幾何線形指標運用和線性組合設計等問題進行探討,并簡單地對比完全苜蓿葉立交,研究新型立交的線形可行性以及結構優越性。

1 研究背景

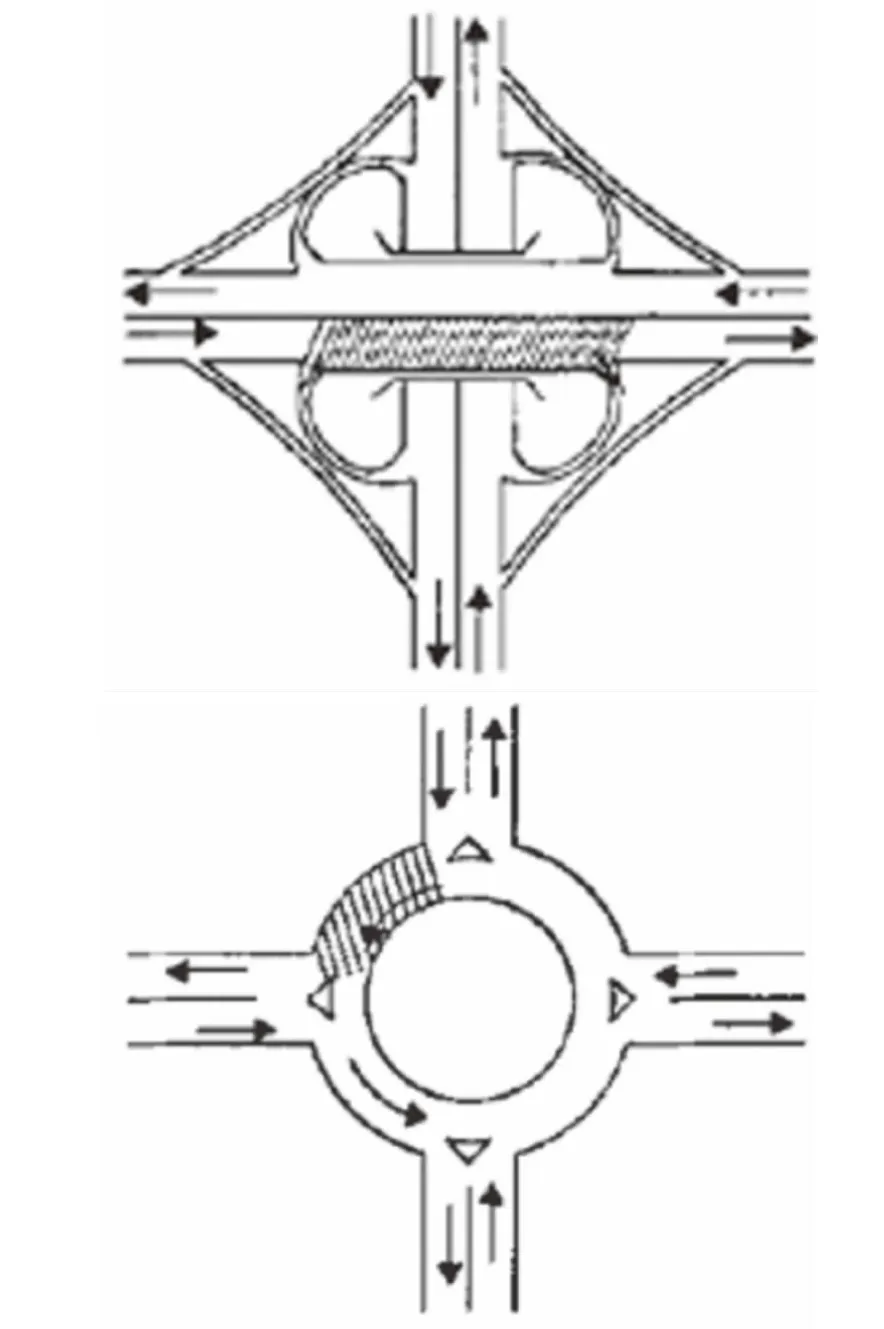

交織指的是兩個或更多交通流沿公路相當長路段運行的總方向相同,且在沒有交通控制設施的情況下,相交而過的運行。在我國,常用的互通式立體交叉型式多數都存在著交織運行,如完全苜蓿葉立交、環形立交和部分苜蓿葉立交,圖1中的斜線陰影部分即為交織區[2]。

圖1 完全苜蓿葉立交和環形立交上的交織

立體交叉中采用交織的優點是可以省去橋梁,簡化立交結構,從而降低造價,但交織型式會帶來匝道通行能力、立交道路交通安全等方面的影響。如果能考慮在盡量降低造價的基礎上消除交織,從長遠角度,看立交的應用性能則會得到提高。基于這種理念,國外學者正致力于非常規立交的研究,通過對現有立交的一些改建來消除交織,減小路權,提高通行能力[3]。國內學者近些年也正在做出這樣的嘗試:深圳大學的張謙、王京元就提出一種消除交織的環形立交概念設計[4]。在提出概念設計的同時我們應更進一步對其在國內的適用性問題進行研究,本文就基于這樣的理念選擇了自由流半苜蓿葉立交這種新型立交進行了線形設計的探索。

2 新型立交的介紹

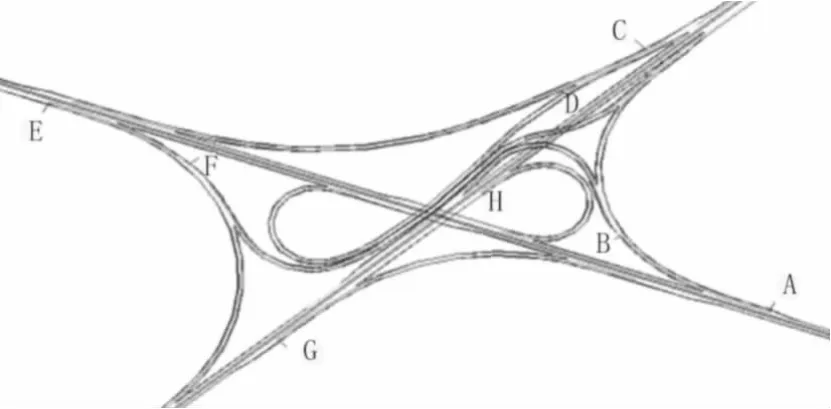

自由流半苜蓿葉立交可以稱為無交織的對向部分苜蓿葉立交,圖2是這種立交的基本結構示意圖。基于消除相交主線上的交織,提高立交通行能力的目的,對現有完全苜蓿葉立交進行改進:將兩對角象限內的環形匝道去除,改成兩座跨線橋。

圖2 自由流半苜蓿葉立交結構示意圖

自由流半苜蓿葉立交的特點有:(1)立交結構內不存在交織區;(2)只存在右轉出入口;(3)有兩個環形匝道;(4)至少需要兩座橋。

前面兩個特點毫無疑問提高了立交的通行能力和交通安全,減去兩個環形匝道有利于新型立交更好地適用于斜交道路,但由于橋梁至少需要兩座,所以造價經濟方面會有所耗費。

3 我國立交線形設計指標

從圖2可以看出,線形布設可能存在兩個問題:一是兩座橋在跨線部分的緩和曲線長度可能不夠;二是由于橋梁的上跨支線下穿主線,主線的縱斷面的高差可能會很大,使拉坡存在了困難。因此,列出我國《公路路線設計規范》(JTG-D20-2006)(以下簡稱《規范》)對平縱線形指標的限制。

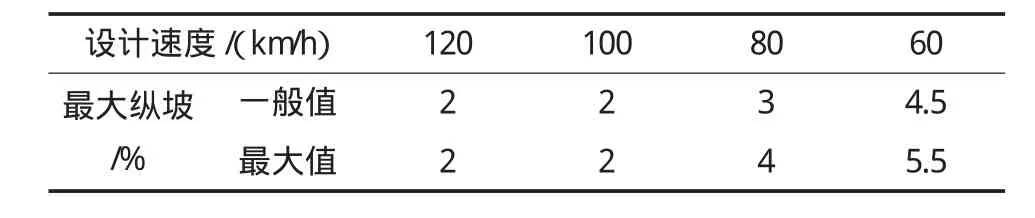

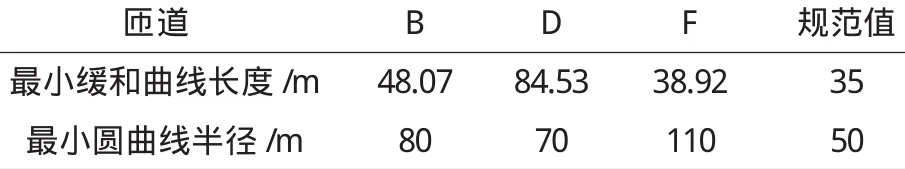

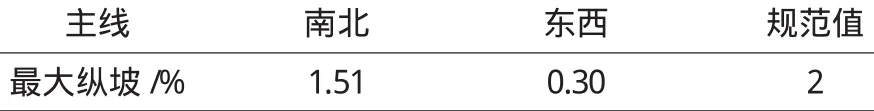

從表1~表3中可知,當匝道設計速度為40 km/h,我國《規范》允許的最小緩和曲線長度不能低于35m;豎曲線最大縱坡出口上坡段不能高于5%,下坡段不能高于4%;入口上坡段不能高于4%,下坡段不能高于5%;當主線設計速度為100 km/h時,最大縱坡不得超過2%。

表1 匝道中的平曲線參數

表2 匝道中的豎曲線參數

表3 互通式立交范圍內主線縱坡指標

4 新型立交設計的實現過程

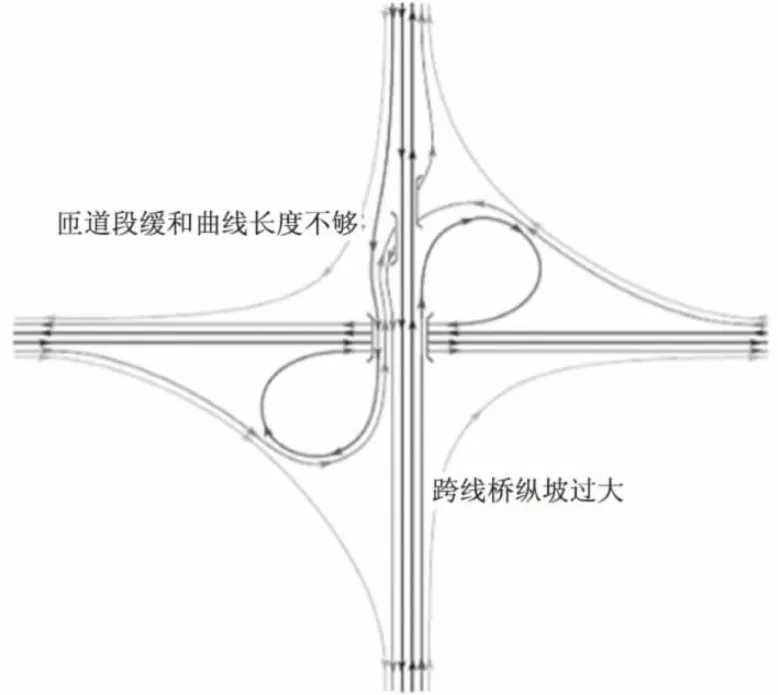

某公路立交原采用完全苜蓿葉結構(見圖3),伴隨著道路建設的發展和車輛保有率的提高,現有完全苜蓿葉形式存在以下幾個缺點:

圖3 完全苜蓿葉立交

(1)四條環形匝道極大限制了該立交結構上車輛的運行速度,進而限制了立交的通行能力;

(2)四條環形匝道占用大量土地面積;

(3)完全苜蓿葉結構是兩條相交線上存在多處交織,既影響通行能力又影響了交通安全。

主交通流為南北方向,應盡量提高車輛運行速度和通行能力,并且考慮到交通安全性設計方案最好避免交織并減少環形匝道數量。根據這些要求,改建方案采用自由流半苜蓿葉立交設計(見圖4)。主線采用雙向雙車道,設計速度為100 km/h,匝道采用單車道設計,設計速度為40 km/h。加速車道采用平行式,減速車道采用直接式。匝道的超高及過渡設計,出入口的端部設計都依據公路路線設計規范。

設計中匝道平曲線線形指標比較苛刻,如表4所列,匝道平曲線設計參數中最小緩和曲線段長度為38.92 m,最小圓曲線半徑為70 m,符合我國《規范》的要求。南北向主線的縱曲線拉坡較為不易,最大縱坡為1.51%,也符合《規范》(見表5)。

圖4 自由流半苜蓿葉立交

表4 匝道平曲線參數表

表5 主線縱曲線參數

圖5是三維動畫模式渲染出的效果圖。

圖5 自由流半苜蓿葉立交三維效果圖

由于改建方案僅處于設計可行性研究階段,并沒有實施,只能給出現有立交與改建方案的簡單對比(見表 6)。

表6 現有立交與改建方案對比表

5 結論

(1)自由流半苜蓿葉立交根據我國《規范》是可以實現的,具體線形設計時注意控制曲率變化頻繁的匝道的最小緩和曲線長度和跨線橋的最大縱坡。這種立交型式豐富了立交設計選型,并在特定情況下做到因地制宜。

(2)盡管從線形設計角度明確了自由流半苜蓿葉型立交的可行性,但今后尚需結合新建或改建項目的交通量及交通事故等資料,通過交通仿真等手段進一步研究該新型立交的線形一致性等安全性能。

[1]Antonio Loro.Weaving-free interchange with few bridges and exterior exits and entrances only[P].English:CA2736686A1.2012-05-13 May.

[2]李衛青.互通立交形式綜述[J].橋梁建設,2007(增刊 1):4-6,14.

[3]Jae Pil Moon,Comparing Operation and Safety Between A New Nano Interchange and Conventional System Interchange[D].North Carolina:North Carolina State University,2007.

[4]張謙,王京元.一種無交織的環形立交的概念設計[J].公路交通科技,2012,29(6):122-126,143.

[5]JTG-D20-2006,公路路線設計規范[S].

[6]席紅巖.互通立交設計中應重視的問題[J].工程與建設,2009,23(2):214-216.