金融體系對東莞與蘇州產業轉型的影響分析

戴郁玲

(中南大學商學院,湖南 長沙 410083)

一、金融體系的定義

金融體系是由資金的流動、集中、分配和再分配各個環節相結合組成的一個系統。資金流出方(盈余單位)、流入方(短缺單位)與連接這兩者的存在的金融中介機構、金融市場,以及對這一系統參與管理的中央銀行和其他金融監管機構共同組成。金融的體系對經濟健康發展和經濟產業轉型起到及其關鍵的作用。

二、東莞的產業轉型

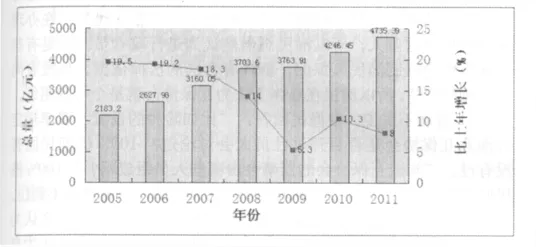

經濟運行情況:2011 年東莞生產總值(GDP)4735.39 億元,比上年增長8.0%。分產業看,第一產業增加值17.71 億元,下降0.4%;第二產業增加值2377.40 億元,增長6.8%;第三產業增加值2340.28 億元,增長9.3%。

2005-2011 年地區生產總值及增長速度如圖1 所示。

圖1 2005-2011 年地區生產總值及增長速度

金融發展情況:東莞金融趨勢不斷向好,金融業發展為東莞產業持續健康發展提供了動力。在人民銀行廣州分行發布的《廣東區域生態環境評估報告》中,東莞的金融生態環境指數位列廣東省各城市之首。被譽為廣東的“金融綠洲”,足以說明其金融生態環境優越。

東莞市產業轉型歷程:第一階段:1978 年到1984 年為起步階段。第二階段:1984 年到1992 年為快速發展階段。“向農村工業化進軍”發展的戰略在1984 年開始提出,整體走在“三來一補”快速發展道路上。第三階段:1992 年到2002 年為產業提升階段。在20 世紀90年代后,隨著港臺資本大量進入,其加工貿易發展模式向縱深發展. 第四階段:從2002 年至今,東莞未雨綢繆早在2002 年就開始了加工貿易的產業轉型,最近幾年東莞市加快了加工貿易轉型升級的步伐。

三、蘇州產業轉型特點

(1)制造業總量比較大;(2)產業集聚度比較高;(3)國際開放度比較高;企業“走出去”步伐加快,國際交流日益頻繁;(4)科技創新起步比較快;(5)統籌發展能力較強。

四、金融體系對東莞產業轉型影響

(一)擴大東莞金融業規模,提高開放水平,樹立地方金融品牌。主要從以下方面著手擴大金融業規模:一是要樹立金融品牌,迅速擴張,擴大東莞的金融業實力及其影響力;二是金融業要提高開放水平,引入多種成份、多類層次、多種業態的金融機構。

(二)提高東莞金融業核心競爭力,不斷進行金融創新,大力發展特色業務。東莞多樣的經濟成分且異質化和特色化金融需求十分明顯,因此,東莞的金融業須因地制宜,努力打造“根植型”產業鏈,大力發展特色業務,解決多樣化、多層次的金融需求。

(三)努力發展一種新型銀企關系,打造成銀企共同體,達到金融與產業轉型雙贏。

五、金融體系對蘇州產業轉型的影響

蘇州地區經濟發展程度決定了經濟結構是以市場調節為主,政府參與為輔。金融信貸市場、非銀行金融市場和外資市場共同構成蘇州金融體系,共同在促進蘇州經濟發展以及產業轉型結構優化中起了很大作用。

(一)信貸市場。金融信貸在促進蘇州產業發展和結構中起了關鍵作用,其中作為金融體系的主要形式的銀行信貸,在蘇州經濟發展和產業轉型中發揮了很重要的作用。

(二)證券市場大力支持。優化資源配制、改善企業治理、轉換經營機制和提高經濟效率等方面在有了證券市場的支持下,發揮著巨大推動作用。

(三)外資引進的力量。外資近些年來作為蘇州投資資金的主要來源,有逐漸上升的趨勢;外資增長速度的加快,大力推動了整體投資增長。

六、東莞與蘇州產業轉型的比較分析

(一)兩地區所承接的產業在經濟學中的整個產業鏈所處的位置是不一樣的。產業起點比較低,主要承接是香港產業,以傳統的玩具、服裝、五金等勞動密集型產業為主得從東莞市最初的“三來一補”發展過來的,而蘇州市一開始起點相對較高,承接臺灣高科技產業的整機制造以及國際先進制造業,大多為核心企業。

(二)東莞處于產業鏈中的下游和末端,核心技術掌握不夠,所引進的外資大多為配套產業。而蘇州比較好地實現了企業管理人員的本土化,承接的是以技術資本密集型企業為主,迅速發展,在產業轉型方面逐步形成了以本地產業為主的集群。

(三)引資來帶動本地經濟增長目前來說還是東莞的經濟發展主要依靠。與外資的出口相關經濟活動占GDP 相當部分。這種經濟結構對外資依賴性強,其經濟發展模式容易隨外部經濟的波動反應劇烈。因此較單一,并且與政府牽連度不大。而政府的力量是主導,政府會及時對市場做出反應廣泛存在于蘇州模式中。

客觀說來,兩種經濟模式各有長處,能夠發揮政府主動性,迅速對市場做出反應,及時進行政策性的調整是蘇州模式的特點。但是,與政府牽連不大同時在遇到金融危機沖擊的時候,政府受到的沖擊不會太大,風險大部分由企業自己承擔也是市場經濟下東莞的高效模式。