機動管線懸掛穿越裝置發展現狀及對策研究

文/盧邦洪 錢光杰 韓俊威

機動管線在鋪設過程中會遇到河流、湖泊、溝壑等障礙,機動管線懸掛穿越裝置可幫助機動管線快速、順利地通過這些特殊地段,在部隊廣泛應用,但使用過程中存在穩定性不足、跨距受限等問題,制約了油料保障效率的進一步提高。因此,應加強機動管線懸掛穿越裝置的研究力度,提高機動管線穿越障礙的能力,從而提高油料保障能力。

1.國內外機動管線懸掛穿越裝置發展現狀

目前,國內外管線懸掛穿越的主要形式有梁式、拱架式、懸索式、斜拉索式、托架式、桁架式等。懸索式管橋因橋身自重輕、結構簡單、展開撤收方便、受外界影響小等優點,得到廣泛運用。各國部隊廣泛使用的懸索式管橋形式主要有單主索型、吊橋式結構和雙主索型。

1.1 單主索結構

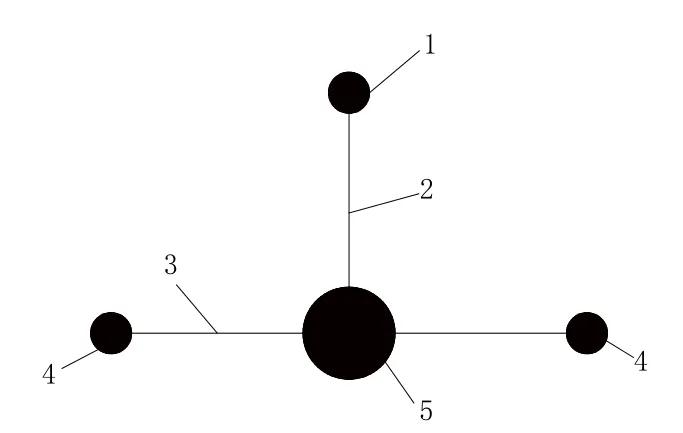

俄軍機動管線懸掛穿越裝置的結構形式是單主索型,該裝置由懸索、御風索和拉纜、支塔、地錨等組成。圖1表示單主索型結構跨中橫截面的形狀。整個懸空段的重量加載在主索上,管子與主索間距不等,越靠近支塔的部分吊繩長度越長,管線懸空段基本呈水平狀。管子兩側有兩根御風索與管線基本同高,通過御風拉鏈連接到管線上,限制管線的徑向移動,防止管線擺動,起到御風作用。主索由支塔支撐,通過地錨固定。支塔可用廢鋼、報廢的管子等制作,長期使用還可以澆注鋼筋混凝土支塔。依懸索所受拉力大小,有8種不同規格地錨可選擇。

圖1 單主索結構跨中截面形狀

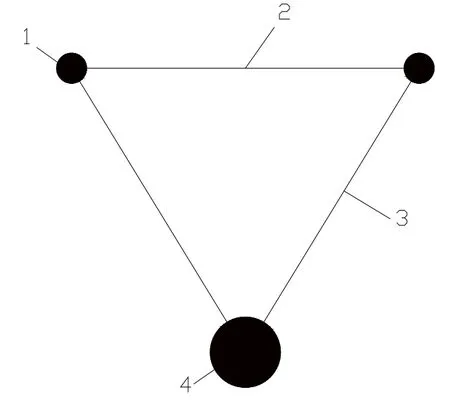

1.2 吊橋式結構

美軍懸掛穿越裝置的結構相對復雜,呈吊橋式,由懸掛部分和支撐部分組成。懸掛部分由主索、橫桿吊索、橫桿、墊板等組成,用來懸吊管線。支撐部分由叉桿地錨、塔架、斜拉索等組成,用來支撐懸索。圖2表示吊橋式結構跨中橫截面的形狀。主索與橫桿由橫桿吊索聯結形成扶索,吊索下懸吊橫桿,上面鋪設墊板,組成吊橋式結構,管線鋪設在墊板上通過懸空段。主索由塔架支撐,通過叉桿地錨固定。塔架通過四根斜拉索固定。該裝置可以適應100、200、400英尺等不同跨距的鋪設要求。

1.3 雙主索結構

我軍懸掛穿越裝置是雙主索V型結構,該裝置基于懸索理論設計,由懸掛和支撐兩大部分組成。懸掛部分由承力鋼索、吊管裝置和鋼索支架組成,用來懸吊管線;支撐部分由塔架、地錨、鋼纜調節器等組成,用來支撐和拉緊鋼索,使懸掛部分牢牢固定在兩岸上。圖3表示雙主索型結構跨中橫截面的形狀。懸空段的重量加載在兩根承力鋼索上,管子通過吊管裝置懸吊在平行的兩根鋼索下,與懸索間距保持一致;撐桿與吊桿形成V字型的空間結構,通過三角形自身的穩定性達到御風的效果,可抗擊8級大風。懸索由塔架支撐,通過地錨鋼索連接到地錨并固定在兩岸上。

圖2 吊橋式結構跨中橫截面的形狀

圖3 雙主索結構跨中橫截面的形狀

通過對比可知,雙主索結構比另外兩種結構形式更為簡單,架設速度快,由自身V型結構的三角形穩定性實現其御風效果,減少了鋼絲繩的數量。單主索結構懸空段的所有重量都加載在主索上,對主索的強度要求更高;懸空段由兩根御風索穩定管子,御風性、穩定性較好;管線懸空段基本水平,在塔架高出管線很多的情況下也可以保證管線不會折偏很多,更加適合大落差段的鋪設。美軍的吊橋式結構較為復雜、吊橋安裝過程相對繁瑣,但懸空段穩定性好,維修方便;俄軍的單主索型塔架由斜拉索進行固定,穩定性好于前兩種結構形式;另外,該裝置可以適應100、200、400英尺等不同跨距的鋪設要求,適用范圍更廣。

2.我軍現役裝置使用中存在的問題

經過多年的使用和發展,現役機動管線懸掛穿越裝置基本達到快速、順利通過特殊地段的要求,但使用過程中仍存在大落差段穩定性不夠、跨距受限、懸索材料技術落后等問題。

2.1 大落差段穩定性不夠

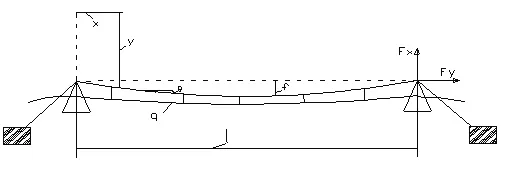

現役機動管線懸掛穿越裝置按兩岸等高設計,但有時管線需要穿跨越大落差的地段。在兩岸等高的情況下,懸索曲線對稱,最低點的矢度最大;在大落差段,懸索在空載時的形狀即其矢度會隨著兩岸高差而變化,加載荷載后,懸空管段的受力也不同于兩岸等高的情況。以雙主索懸掛穿越裝置為例,在兩岸高差不是很大情況下,近似的以兩岸等高的公式進行受力分析,如圖4所示。

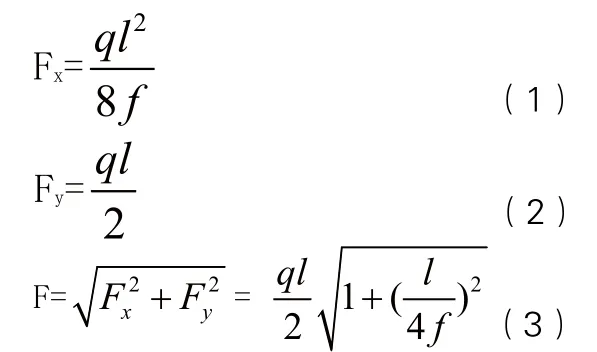

假設鋼絲繩在塔架支點處所受的拉力為F,其水平方向分力為Fx,豎直方向分力為Fy,則有:

式中:q——單位長度總載荷;

l——跨距;

f——矢度。

由公式(3)可知,載荷一定,鋼絲繩所受拉力的大小取決于矢度與跨距之比,在某一跨距下懸索拉力的大小取決于矢度,矢度越小,拉力越大。在大落差段,管線矢度及懸索形狀發生改變,懸索在塔架支點處所受的拉力F、水平方向分力Fx都會改變,當高差超出裝置設計時允許的范圍后,水平分力過大會導致管線出現側翻、傾覆等情況,存在安全隱患;若兩岸落差過大,現役裝置無法安裝使用,迫使管線改動鋪設路線。總之,在大落差段,現役裝置穩定性不足問題明顯。

2.2 跨距受限制

雙主索懸掛穿越裝置與機動管線配套使用,其設計的最大跨距為120m。假設懸索受均布荷載,計算懸索的最大拉力:

圖4 雙主索型懸掛穿越裝置受力簡圖

式中:Tmax——主索最大拉力,f——矢度,q——單位長度總載荷,l——跨距, x——主索任意點相對于塔架的水平距離,y——主索任意點相對于塔架的曲線撓度, θ——主索任意點傾角,Fx——主索水平力。

由此可見,在懸索矢度不變的情況下,跨距越大,塔架和懸索所受的力越大,當跨距超過設計范圍時,懸索受的力會超過其承力范圍。

2.3 懸索材料技術落后

縱觀各國的機動管線懸掛穿越裝置,一般都是采用直徑較大的鋼絲繩作為承重索或者御風索,但鋼絲繩的變形與受力不是成簡單的正比例關系——普通鋼絲繩的彈性模量小,在不同力作用下,鋼絲繩的彈性模量還會改變。國內外在鋼絲繩拉索設計過程中,采用修正的彈性模量來處理這一非線性變形問題,即采用代替鋼絲繩彈性模量的理想彈性模量Ee,但在懸索管橋上能否用這一方法還需探討。隨著對機動管線懸掛穿越裝置跨距、穩定性等要求的不斷提高,中小規格的鋼絲繩已經不能適應鋪設要求而大規格的鋼絲繩國內生產還相當困難,限制著我軍機動管線懸掛裝置穿跨越水平的進一步提高。

3.改進措施

3.1 加墊法

為解決現役裝置在大落差情況下穩定性不夠的問題,在使用時應盡量保持其兩岸等高。在兩岸高差不是很大的情況下,可以采用加墊法實現兩岸塔架的等高。一是利用就便器材,如石塊、磚頭、廢棄鋼材等墊高海拔低的一岸的塔架,使兩岸等高;二是通過灌注水泥墩加墊在塔架下面以達到裝置安裝使用的要求;三是在有條件的情況下,利用腳手架預先搭設安裝平臺,將塔架搭建在平臺上實現兩岸的等高。前兩種方法只能在較小的范圍調整塔架的高度,但安裝實施簡便,第三種方法可大幅度調整兩岸塔架的高差但安裝費時且易受外界影響。

3.2 研制新型塔架

為了能快速、順利地通過障礙,機動管線懸掛穿越裝置應能夠適應各種地段的鋪設。我軍現役裝置塔架的結構形式簡單,可調整范圍較小,在大落差段穩定性不夠,不能很好地適應大落差段、大跨距的鋪設要求。因此,應研制新型塔架以適應管線鋪設的要求。新型塔架可借鑒液壓式(如千斤頂)或塔吊等可調性塔架的形式,大幅增加現役懸掛穿越裝置塔架的可調范圍。同時,還可以借鑒美軍的吊橋式結構,使用斜拉索固定塔架,提高塔架的穩定性。

3.3 使用新材料

1965年在重慶長江管道跨越工程中,建成了我國第一座大跨度懸索式管橋(管徑為219mm),主索采用兩根φ50.5mm的鋼絲繩作為承重索。目前,鋼絲繩仍是各國懸掛穿越裝備主索和御風索的主要材料,從鋼絲繩自身的結構特點和使用角度來看,普通鋼絲繩的彈性模量較小,應力與拉力不成線性關系,已經越來越不適應大跨距的要求。熱聚乙烯鋼絲繩、全防護拉索等新型材料彈性模量大,可大幅增加懸索管橋的整體剛度并提高懸索管橋的整體跨距和抗風穩定性。同時新型材料的應力與拉力成線性比例,對管橋的設計和受力都很有好處。例如,蘇州華能熱電有限責任公司投資建設的跨越蘇運河及胥江河的管橋均為懸索跨越式管橋,鋪設過程中使用了新型全防護拉索,不僅縮短了工程周期,還提高了懸索管橋的整體剛度和抗風穩定性。因此,在以后的機動管線懸掛穿越裝置研制過程中應廣泛使用新型材料替代現有的鋼絲繩,以更好地適應不同高差、不同跨距的鋪設要求。

4.結束語

本文介紹了三種結構形式、設計原理及特點不同的機動管線懸掛穿越裝置。通過對雙主索懸掛穿越裝置進行定性分析,找出在大落差段穩定性不夠和無法適應大跨距鋪設的原因,指出現役裝置懸索技術落后的問題。結合現役裝置的不足之處,提出了解決問題的方法,對部隊裝備使用和新裝置研發有一定的指導意義。