高應(yīng)力圍巖岔口段施工優(yōu)化研討

張 鵬

(蘭州有色冶金設(shè)計研究院有限公司,甘肅 蘭州 730000)

礦建工程中,尤其是中段或分段工程中,都設(shè)計了大量的岔口段工程或岔口挑高段工程,并由此形成了岔口段工程群。大量工程支護(hù)實踐證明,岔口段工程的設(shè)計質(zhì)量、施工質(zhì)量直接決定著整個中段或分段等工程的質(zhì)量。岔口處形體復(fù)雜,應(yīng)力集中突出,如岔口發(fā)生嚴(yán)重變形,則會引發(fā)岔口段工程前后10m左右的工程也發(fā)生較嚴(yán)重的變形破壞,在整個中段或分段將形成以岔口段工程為核心的變形開裂帶,而岔口段返修量、支護(hù)難度大、成本高、效率低,施工安全質(zhì)量難以保證。因此,優(yōu)化岔口段工程或岔口挑高段工程施工方法,對控制整個中段變形將起到重要作用。現(xiàn)以筆者參建的金川礦建工程龍首礦、二礦、三礦范圍內(nèi)施工的部分高應(yīng)力圍巖條件下岔口段工程或岔口挑高段工程經(jīng)優(yōu)化后所取得的明顯技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果為例。詳細(xì)闡述施工優(yōu)化的過程:

1 岔口段工程變形破壞的調(diào)研分析

2006 年以來,針對金川礦建龍首礦、二礦、三礦范圍內(nèi)施工的部分高應(yīng)力圍巖下岔口段工程或岔口挑高段工程的變形破壞,筆者進(jìn)行了較全面、系統(tǒng)的現(xiàn)場調(diào)研與分析,通過分析初步確定了岔口段工程產(chǎn)生變形破壞的主要原因。具體如下:

(1)岔口段工程或岔口挑高段工程設(shè)計的初次支護(hù)與圍巖強(qiáng)度、剛度是不相耦合的,造成圍巖變形移動難以有效緩解、控制,致使圍巖失穩(wěn),支護(hù)體變形破壞;

(2)岔口段工程或岔口挑高段工程暴露面積大、空間大,圍巖本身產(chǎn)生的重力荷載大,加之原巖應(yīng)力集中,致使一次支護(hù)體過載破壞;

(3)岔口段工程或岔口挑高段工程往往實施的時間較長,造成較大的圍巖變形應(yīng)力和較大的重力荷載長時間施加在微弱的初次支護(hù)體上,致使初次支護(hù)變形破壞失效,無法與二次支護(hù)共同持力;

(4)岔口段工程或岔口挑高段工程變形開裂沒有得到有效控制,致使以其為中心交匯各巷道10m左右工程段應(yīng)力重新分布,加之其前后段沒有特殊加固措施,由此引發(fā)連鎖破壞;

(5)岔口段工程或岔口挑高段工程開口時機(jī)不當(dāng),往往在進(jìn)入岔口段一次支護(hù)后便急于左右開岔,造成應(yīng)力重新分布,引發(fā)變形破壞。

2 高應(yīng)力岔口段施工優(yōu)化選取試驗

(1)試驗?zāi)P蜆?gòu)造

由于施工圖設(shè)計給予的支護(hù)形式,可按圍巖情況現(xiàn)場選取。所以按雙層噴錨網(wǎng)+注漿和噴錨網(wǎng)+單筋砼+注漿兩種支護(hù)形式,同時分三種工藝順序,即(1)普通掘進(jìn)施工順序即遇岔口開岔口一次掘進(jìn)一次支護(hù)完成,之后進(jìn)行二次支護(hù)施工。(2)不急于開岔口,先按正常掘進(jìn)支護(hù)挑高通過岔口,并對岔口前后10m范圍進(jìn)行二次支護(hù)并采取注漿后回頭進(jìn)行左右開岔并順序支護(hù)。(3)不急于開岔口,先按正常順序掘進(jìn)支護(hù)挑高通過岔口,除對岔口前后10m范圍進(jìn)行二次支護(hù)并采取注漿外,對岔口挑高段亦先進(jìn)行注漿加固,而后進(jìn)行左右開岔并順序施工。所以,合計選取6個試驗岔口。在按以上支護(hù)形式和工藝順序分別施工后進(jìn)行了分別檢測觀察。

(2)岔口段加強(qiáng)支護(hù)收斂檢測設(shè)計

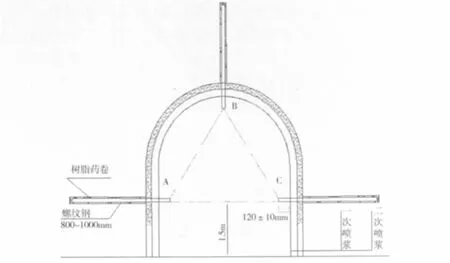

本次巷道收斂監(jiān)測斷面采用了三點布設(shè),A、C為水平對稱測點,距底板1.5m,B測點為巷道拱頂中央測點。A、B、C三測點在同一垂直斷面上(如圖1所示)。

在同一工程地質(zhì)巖石組條件下,沿脈道方向上兩監(jiān)測斷面間距控制在10~15m,在穿脈道方向,岔口一側(cè)按均布原則至少布設(shè)兩個監(jiān)測斷面。

(3)收斂監(jiān)測斷面測點材料及安裝方法

測點錨固頭材料:巷道收斂監(jiān)測斷面測點錨固頭的就地取材,即為用于巷道支護(hù)的錨桿,長度800~1000mm,一端打磨光滑,端頭橫斷面與螺紋鋼軸向垂直。

安裝方法:巷道初次支護(hù)時,按錨桿支護(hù)正常的施工順序進(jìn)行打眼,與其他支護(hù)錨桿同時安裝。安裝測點錨固頭,錨固頭打磨光滑一端在外(指向巷道臨空面方向)。采用樹脂錨固劑全長錨固(如圖1所示)。

圖1 巷道收斂監(jiān)測點錨固頭安裝示意圖

3 確定耦合支護(hù)形式和最優(yōu)施工工藝順序

經(jīng)過較長時間的收斂監(jiān)測,最終在AC間的相對收斂速率≤0.02mm/d時,斷面停止了監(jiān)測。根據(jù)收斂監(jiān)測數(shù)據(jù)對比,不同支護(hù)形式下,以收斂值小、收斂穩(wěn)定時間最短為驗證標(biāo)準(zhǔn)。最終得出結(jié)論的最優(yōu)施工工藝順序為以上第3種支護(hù)順序,即,不急于開岔口,先按正常順序掘進(jìn)支護(hù)挑高通過岔口,除對岔口前后10m范圍進(jìn)行二次支護(hù)并采取注漿外,對岔口挑高段亦先進(jìn)行注漿加固,而后進(jìn)行左右開岔并順序施工。至于較優(yōu)的支護(hù)形式,根據(jù)此次試驗結(jié)果的異同,還進(jìn)行了幾次針對性試驗驗證。最終發(fā)現(xiàn),支護(hù)形式在拱部圍巖優(yōu)于兩幫圍巖持力能力時以雙層噴錨網(wǎng)+注漿形式為宜,這樣在巷道收斂時由于屬柔性支護(hù),巷道兩幫應(yīng)力更易均勻傳遞釋放,不至于產(chǎn)生較大應(yīng)力集中收斂變形部位。在兩幫圍巖優(yōu)于拱部圍巖持力能力時以噴錨網(wǎng)+單筋砼+注漿形式為宜,可充分發(fā)揮兩幫單筋砼在豎向荷載下的剛性抗壓能力,減少收斂變形,但須注意混凝土澆筑中對拱頂一定做到密實接頂,方可實現(xiàn)支護(hù)目標(biāo)。

高應(yīng)力圍巖下岔口施工難點突出。所以以上不失為一種值得借鑒的研究方法,但針對具體不同地區(qū)圍巖特點,難免共性和個性同在,可能所得結(jié)論亦不盡相同。但在具體施工監(jiān)理中,在現(xiàn)有設(shè)計支護(hù)不變的前提下,做好設(shè)計支護(hù)形式的合理選取是最直接也最經(jīng)濟(jì)的做法。

[1]《礦山采礦設(shè)計手冊》中國礦業(yè)大學(xué)出版社

[2]《鐵路工程設(shè)計技術(shù)手冊》中國鐵道出版社