纈沙坦聯合氨氯地平和氫氯噻嗪治療高血壓臨床療效分析比較

黃建波

江蘇省常州市新北區春江人民醫院 江蘇常州 213003

改革開放以來,人民生活水平逐年提高,但是由于生活飲食習慣的不合理,高血壓的人數也越來越多[1]。治療高血壓的藥物很多,臨床上常常是幾種藥物聯合應用來把血壓平穩的降下來。我院2010年4月~2012年8月收治的78例高血壓患者,采用纈沙坦聯合氨氯地平治療,取得了很好的效果,結果分析如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料:選取我院2010年4月~2012年8月收治的78例患者,按照臨床癥狀和血壓檢測結果確定為高血壓。其中男42例,女36例;年齡41~78歲,平均年齡為(55.5±6.1)歲;排除有嚴重并發癥的患者如糖尿病、冠心病、腎病、腦動脈硬化等以及繼發性高血壓患者。隨機將患者分為對照組和治療組各39例,兩組的一般資料(年齡、臨床癥狀、性別)無明顯差異,符合統計學標準(P>0.05)。

1.2 方法:兩組患者在治療前2周內停用其他類的降血壓藥物。對照組和治療組采用不同的方法治療。對照組:纈沙坦80mg/d,氨氯地平5mg/d。治療組用氫氯噻嗪治療,第一周12.5mg/d,1周后增加為25mg/d。2周為1個療程,用藥兩個療程。然后記錄患者收縮壓和舒張壓來評定兩組患者的臨床療效同時也要記錄不良反應情況和心血管事件。

1.3 指標觀察標準:(1)臨床療效:治療后讓有經驗的醫生測量每個病人的血壓并記錄下來評定兩組的療效。①顯效:DBP(舒張壓)下降大于10mmHg并降至在正常水平或下降超過20mmHg;②有效:DBP(舒張壓)下降小于10mmHg但降至正常水平或下降在10~19mmHg;③無效:未達上述標準者。(2)記錄不良反應情況。

1.4 統計學方法:采用SPSS 11.0統計軟件進行數據分析,均數±標準差表示,計量資料采用t檢驗,P<0.05說明差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 經過2個療程治療后,對照組與治療組收縮壓和舒張壓均有改變,具體療效,見表1。

表1 對照組與治療組療效比較

從表1中可以看出,兩組療效差異無統計學意義(P>0.05)。

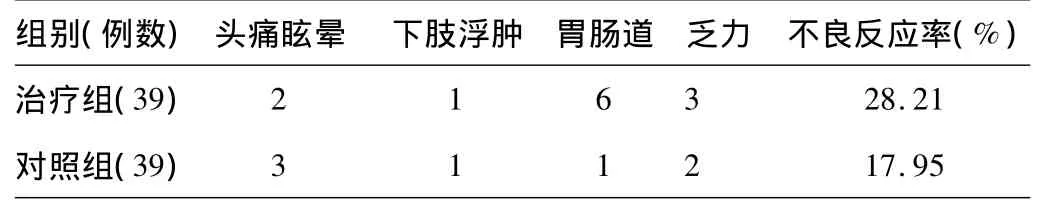

2.2 對照組和治療組的不良反應情況,見表2。

表2 對照組和治療組的不良反應情況比較

從表2中可以看出,治療組的不良反應率(28.21%)大于對照組(17.95%),兩組差異具有統計學意義(P <0.05)。

2.3 心血管事件:對照組出現2例心率不規律的患者,治療組出現4例嚴重心律失常的患者和1例心衰患者,治療組的心血管事件例數大于對照組,兩組差異具有統計學意義(P<0.05)。

3 討論

近年來隨著不良生活習慣的盛行,心腦血管疾病的發病率逐年上升而高血壓是造成心腦血管疾病發病的重要因素的,嚴重的會損害心腦腎等器官,引起心肌梗死、腦卒中、腎衰甚至尿毒癥等后果,所以我們應該高度重視高血壓,合理的用藥把血壓降下來[2]。

本研究證實,治療組的心血管事件例數大于對照組,兩組差異具有統計學意義(P<0.05)。這是因為纈沙坦在降血壓的同時并對心腦腎有較好的保護作用,降低升高的血壓的同時不影響心律,心肌梗塞、心力衰竭等高血壓病人可作為常規使用。歐美國家進行了大量的臨床試驗研究,結果顯示,ARB可降低高血壓患者心血管事件危險。氨氯地平,可用于治療各種類型高血壓和心絞痛,尤其自發性心絞痛。而氫氯噻嗪沒有相關的作用,所以纈沙坦聯合氨氯地平降壓(對照組)的心血管事件小于應用氫氯噻嗪(治療組)。

纈沙坦作用機理是抑制血管緊張素轉化酶阻斷腎素血管緊張素系統發揮降壓作用。氨氯地平主要通過阻斷血管平滑肌細胞上的鈣離子通道發揮擴張血管降低血壓的作用。氫氯噻嗪通過利尿排鈉以及腎外作用機制來發揮降壓作用,能夠增強胃腸道對Na+的排泄的力度[3]。在本研究中已經證實,兩組療效差異無統計學意義(P>0.05),這充分證明了纈沙坦聯合氨氯地平和氫氯噻嗪降壓效果相當。

本研究證實,治療組的不良反應率(28.21%)大于對照組(17.95%),兩組差異具有統計學意義(P<0.05)。這說明氫氯噻嗪治療高血壓的不良反應情況大于纈沙坦聯合氨氯地平。纈沙坦臨床應用中的不良反應包括頭痛、頭暈、腹瀉、疲勞、惡心等。氨氯地平可有輕度的水腫、頭痛、眩暈、乏力等。氫氯噻嗪不良反應比較多,常見的是電解質紊亂(低血鉀、口干、惡心、嘔吐和疲乏無力)、頭暈。所以在應用氫氯噻嗪降血壓的時候注意從小劑量開始,避免降壓作用過強,引起低血壓,本研究中已經注意這個問題,在使用時從第一周開始逐漸增加劑量。

總之,纈沙坦聯合氨氯地平和氫氯噻嗪治療高血壓的效果相當,但纈沙坦聯合氨氯地平不良反應率低,心血管事件少,安全性高,值得臨床推廣。

1 徐焱成.糖尿病合并高血壓對降壓藥物的選擇和應用[J].中國糖尿病雜志,2006,14(6):405.

2 中國高血壓防治指南起草委員會.中國高血壓防治指南[J].高血壓雜志,2000,23(1):94.

3 趙懷山.依那普利聯合氫氯噻嗪治療原發性高血壓90例臨床觀察[J].中國醫學創新,2011,11(16):39.