瀝青品種對澆筑式瀝青混凝土疲勞性能的影響

郝 增 恒

(1.重慶交通大學土木建筑學院,重慶400074;2.招商局重慶交通科研設計院有限公司,重慶400060)

澆筑式瀝青混凝土(Gussasphalt,GA)一般不需要碾壓,只需簡單的攤鋪整平就可完成施工[1]。澆筑式瀝青混凝土的膠結料為湖瀝青、普通改性瀝青或二者的混合物以及聚合物改性瀝青,油石比非常高(約為 7% ~11%),拌合溫度很高(210~240℃),礦粉含量(24% ~31%)比普通瀝青混凝土高出3倍,拌合時間非常長,約為40~45 min。澆筑式瀝青混凝土較高的瀝青含量及細集料使粗集料處于懸浮狀態,是典型的懸瀑密集配結構,空隙率非常小(不足1%)。

國內研究者對澆筑式瀝青混凝土的疲勞性能也開展了一些研究。吳文軍[2]采用正交試驗方案設計原理,研究了瀝青含量、應變水平、拌合溫度等因素對澆筑式瀝青混凝土的抗疲勞性能的影響,得出了不同影響因素下澆筑式瀝青混凝土疲勞壽命預估方程;張華,等[3-4]采用耗散能量法對澆筑式瀝青混凝土的抗疲勞開裂性能進行了深入研究,研究結果表明澆筑式瀝青混凝土的疲勞壽命與累積耗散能在雙對數坐標下存在良好的線性關系,并且將澆筑式瀝青混凝土的勁度模量隨加載次數的累積分為3個階段,以此建立了新的疲勞破壞判定方法。

澆筑式瀝青混凝土雖然有優異的抗疲勞性能、防水性能和低溫抗變形能力。但是在惡劣的交通和氣候環境下,鋪裝結構層也出現了疲勞裂縫[5]。筆者通過不同膠結料對澆筑式瀝青混凝土疲勞性能的影響進行了研究。

1 疲勞試驗方案

1.1 試驗條件

試驗設備采用的是澳大利亞IPC公司生產的BFA液壓獨立式四點彎曲疲勞試驗機。可以自動計算并顯示每一時刻的彎曲勁度模量、耗散能、彈性模量、滯后角和循環加載次數等。且能自動判斷疲勞破壞條件,為評價澆筑式瀝青混凝土疲勞性能提供了多方面途徑。

疲勞試驗方法:四點小梁彎曲;加載波形:Haversine(偏正弦波);加載頻率:10 Hz;試驗溫度:15℃;應變水平:700 ×10-6;油石比:8.7;試件尺寸:385 mm×65 mm×50 mm。疲勞破壞判斷標準:勁度模量下降至初始勁度模量的50%(循環加載第100次時的勁度模量為初始勁度模量)。

1.2 膠結料和級配的選擇

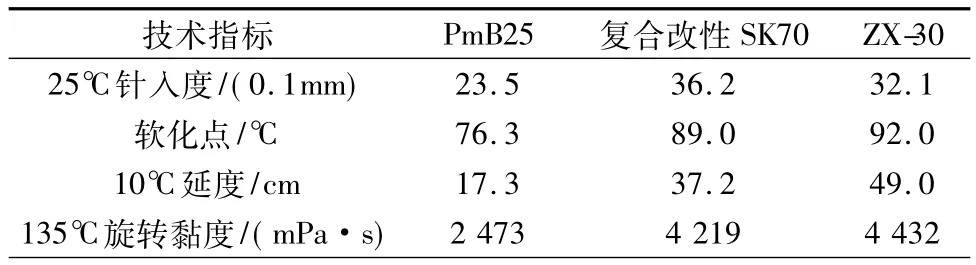

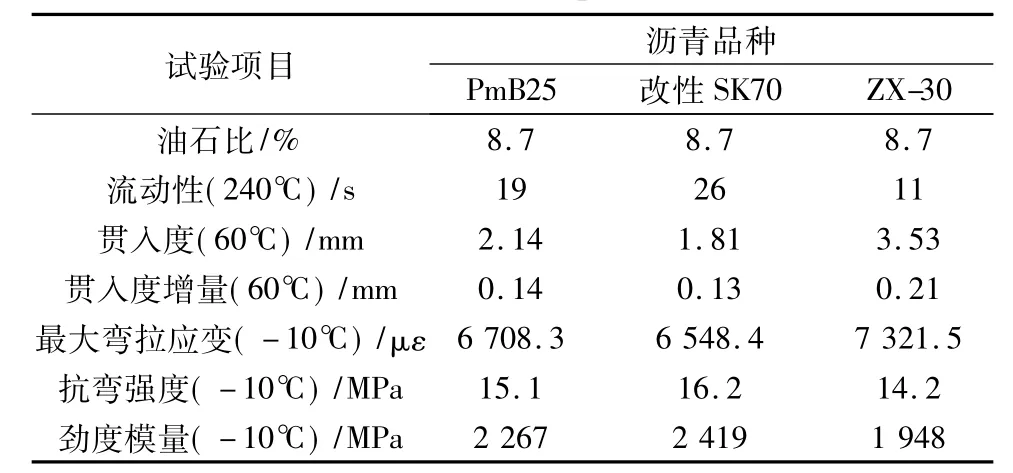

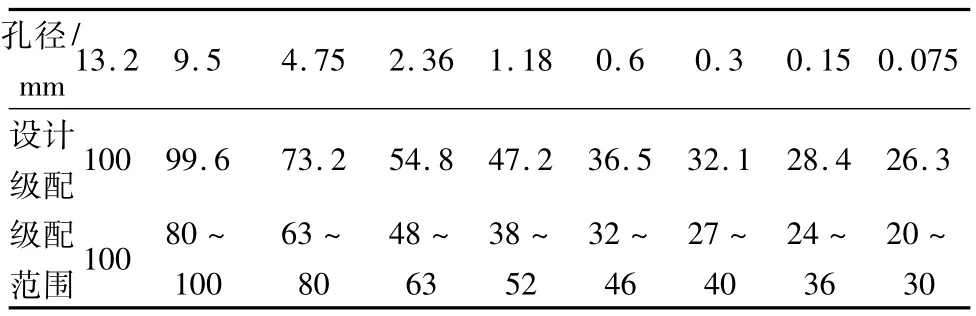

因為澆筑式瀝青混凝土需要在高溫下澆注施工,所以要求混合料有非常好的流動性,必然要求澆筑式瀝青混凝土的膠結料有較高的黏度。PmB25在德國廣泛應用于澆筑式瀝青混凝土施工中。國內通常選用SBS改性劑、湖瀝青、基質瀝青進行復合改性,其中SBS的含量約為4% ~6%,湖瀝青的摻量為15%~25%之間。試驗研究選用了SBS復合改性瀝青、PmB25以及由重慶智翔鋪道技術工程有限公司自主研發的聚合物改性瀝青(ZX-30),技術指標見表1。澆筑式瀝青混凝土在工程應用中油石比選取范圍為8.0~9.5,所以文中研究選取的油石比為:8.2,8.7 和 9.2,這可以較好的表征澆筑式瀝青混凝土的路用性能,混合料性能路用性能見表2,級配見表3。

表1 改性瀝青技術指標Table 1 Technology index of modified asphalt

表2 不同改性瀝青GA10性能試驗結果Table 2 GA10 performance test results with different types of modified asphalt

表3 澆筑式瀝青混凝土級配Table 3 Gradation of gussasphalt concrete /%

2 疲勞試驗結果分析

2.1 勁度模量結果分析

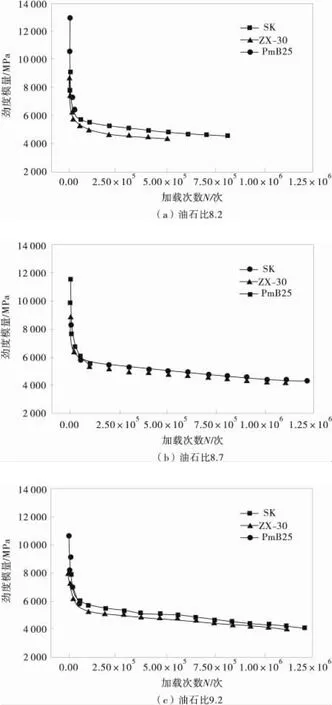

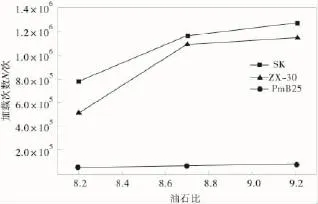

瀝青混凝土的勁度模量是一個非常重要的材料特性指標[5]。四點小梁彎曲在應變控制下的疲勞試驗是以勁度模量下降至初始勁度模量的50%作為疲勞破壞標準[6-7]。因此,勁度模量變化規律可以準確表征澆筑式瀝青混凝土疲勞行為特性,試驗結果見圖1。

圖1 勁度模量與加載次數Fig.1 Loading cycles and stiffness modulus

從圖1可知,不同改性瀝青拌合的澆筑式瀝青混凝土的初始勁度模量差異較大。油石比為8.2時,PmB25拌合的澆筑式瀝青混凝土的初始勁度模量最大,為12 216 MPa;SBS復合改性次之,為9 082 MPa;ZX-30最小,為8 610 MPa。油石比為8.7和9.2時,澆筑式瀝青混凝土的初始勁度模量也是PmB25最大,SBS復合改性次之,ZX-30最小的規律。不難看出,澆筑式瀝青混凝土采用硬質瀝青(高黏度瀝青)和較高的瀝青用量,澆筑式瀝青混凝土的初始勁度模量由選用的不同瀝青品種的黏度所決定。改性瀝青的低溫黏度越高,其初始勁度模量也越大,隨著瀝青用量的增加,初始勁度模量降低。

2.2 疲勞性能分析

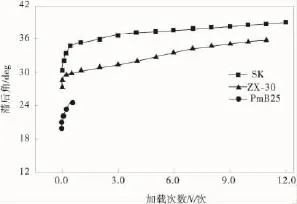

瀝青混凝土在室內測試的疲勞試驗結果離散性比較大,四點彎曲疲勞試驗中的小梁試件處于簡支的狀態,單向受拉,而瀝青混凝土在實際中是受到基層支承,受力狀態為雙向彎拉。所以在應用中呈現的疲勞壽命遠遠高出室內測試的疲勞壽命[8]。試驗結果見圖2。

圖2 加載次數與瀝青品種Fig.2 Loading cycles and asphalt species

圖2為3種瀝青膠結料在700應變水平下的疲勞壽命,由圖2可知瀝青品種對澆筑式瀝青混凝土的疲勞性能影響比較顯著,SK復合改性瀝青和ZX-30改性瀝青拌和的澆筑式瀝青混凝土均呈現出優異的抗疲勞性能,加載循環次數達到了100萬次以上。PmB25拌和的澆筑式瀝青混凝土疲勞壽命較短,循環次數只有幾萬次。

隨著SK復合改性瀝青和ZX-30改性瀝青用量的增加,疲勞壽命有顯著提高,而PmB25使用量的增加其疲勞壽命變化較小。

2.3 滯后角分析

滯后角是一個表征瀝青混凝土材料的黏彈比大小的指標,滯后角越大,瀝青混合料越傾向于黏性,反之則傾向于彈性[9]。滯后角計算見式(1):

θ=360f s (1)式中:f為加載頻率;s為應變隨應力產生滯后的時間。

相同油石比條件下,澆筑式瀝青混凝土的初始滯后角的變化受膠結料技術性能的影響較大,說明不同的膠結料對澆筑式瀝青混凝土的黏彈性影響比較大。澆筑式瀝青混凝土的初始滯后角表現為:SBS復合改性瀝青>ZX-30>PmB25。加載初期,澆筑式瀝青混凝土的滯后角增幅明顯,加載中期和末期,滯后角增幅逐漸減小。SBS復合改性瀝青和ZX-30改性瀝青的滯后角增加的速率小于PmB25。但是SBS復合改性瀝青和ZX-30累積的加載次數顯著高于PmB25,所以在一定程度上滯后角反映了澆筑式瀝青混合料抵抗加載變形的能力,滯后角與加載次數見圖3。

圖3 加載次數與滯后角Fig.3 Loading cycles and lag angles

3 結語

筆者通過應變控制模式下的小梁4點彎曲疲勞試驗,對澆筑式瀝青混合料結合料的疲勞特性進行了深入研究。得出瀝青品種對澆筑式瀝青混合料的疲勞性能影響非常顯著,不同瀝青品種和瀝青用量下,其勁度模量是有明顯差別的。復合SK改性瀝青和ZX-30改性瀝青拌合的澆筑式瀝青混凝土均呈現出優異的抗疲勞性能,加載循環次數達到了100萬次以上。不同膠結料對澆筑式瀝青混合料的黏彈性能影響較大,澆筑式瀝青混合料的滯后角愈大則疲勞壽命愈好。

[1]吳文軍,張華,錢覺時.澆筑式瀝青混凝土應用現狀綜述[J].公路交通技術,2009,6(3):59-62.Wu Wenjun,Zhang Hua,Qian Jueshi.Summarization of the research and application status of gussasphalt concrete[J].Technology of Highway and Transport,2009,6(3):59-62.

[2]吳文軍.澆筑式瀝青混凝土疲勞特性研究[D].重慶:重慶大學,2009.Wu Wenjun.Study on the Fatigue Performance of Gussasphalt Concrete[D].Chongqing:Chongqing University,2009.

[3]張華.澆筑式瀝青混凝土(GA)疲勞特性研究[D].重慶:重慶大學,2010.Zhang Hua.Fatigue Performance of Gussasphalt Concrete(GA)[D].Chongqing:Chongqing University,2010.

[4]張華,錢覺時,吳文軍,等.澆筑式瀝青混凝土疲勞壽命的能量法[J].土木建筑與環境工程,2010,32(4):135-140.Zhang Hua,Qian Jueshi,Wu Wenjun,et al.Research on the fatigue life of Gussasphalt concrete based on energy method [J].Journal of Civil Architectural and Environmental Engineering,2010,32(4):135-140.

[5]Van Dijk W,Moreaud H,Quedeville A,et al.The fatigue of bit-umen and bituminous mixes[C]//3rdInternational Conference on StructuralDesign ofAsphaltPavements. London: Grosvenor House,1972:38-74.

[6]Castro M,Sanchez J A.Estimation of asphalt concrete fatigue curves-a damage theory approach[J].Construction and Building Materials,2008,22(6):1232-1238.

[7]Lin Ye.On fatigue damage accumulation and material degradation in composite materials [J].Composites Science and Technology,1989,36(4):339-350.

[8]沈金安.瀝青及瀝青混合料路用性能[M].北京:人民交通出版社,2001.Shen Jin’an.Asphalt and Asphalt Mixture Performance[M].Beijing:China Communications Press,2001.

[9]張肖寧.瀝青與瀝青混合料的粘彈力學[M].北京:人民交通出版社,2006.Zhang Xiaoning.Asphalt and Asphalt Mixture Visco-Elastic Mechanics[M].Beijing:China Communications Press,2006.