接枝硅烷偶聯劑對Kevlar 纖維表面性能的影響

戚東濤 ,呂 霖 ,李厚補,艾 濤

(1.中國石油集團石油管工程技術研究院,陜西 西安 710065;2.中國航天科技集團公司第四研究院,陜西 西安710025;3.長安大學材料科學與工程學院,陜西 西安 710064)

Kevlar 纖維具有高的比模量、比強度、耐疲勞和低密度等優異性能,在航天和航空工業中作為高性能復合材料的增強體已得到廣泛應用。但是,也因其表面具有高的結晶度而呈化學惰性、表面光滑等原因,造成與樹脂間的粘結性能差。因此,對Kevlar 纖維表面進行改性處理,提高界面狀態及其復合材料的整體性能,是當前該領域研究的重點[1-5]。

Kevlar 纖維表面改性主要是采用化學法或物理法改善纖維表面組成和結構。其中,化學法通過在表面增加可與樹脂發生化學反應和產生極性相互作用的基團,提高與樹脂的粘結強度;物理法通過改變纖維的表面形態和產生活性基團,提高纖維與基體樹脂之間的浸潤性和物理化學相互作用。其中化學法可根據樹脂基體的不同,有選擇地在纖維表面接枝一定的官能團,通過接枝官能團與樹脂間發生化學反應,從而形成化學鍵,可更有效提高復合材料界面粘結性能。

硅烷偶聯劑是一種可在玻璃纖維與基體樹脂間形成化學結合的理想的處理劑,但目前用于提高Kevlar 纖維增強環氧樹脂復合材料界面粘結強度的纖維表面處理偶聯劑研究還很少。作者通過化學接枝的方法在Kevlar 纖維表面形成能與環氧樹脂發生化學結合的偶聯劑,最終得到界面粘結性能良好的Kevlar 纖維復合材料。

1 實驗

1.1 原料

Kevlar 29 纖維:線密度444 dtex,直徑12 μm,美國杜邦公司產;TDE-85 環氧樹脂:天津合成材料研究所產;二甲基亞砜(DMSO):分析純,西安化學試劑廠產;80%氫化鈉(NaH)的石蠟粉末:美國阿爾法公司產;氯丙基硅氧烷:分析純,應城市德邦化工新材料公司產;二氯乙烷:分析純,重慶曙光化工廠產;丙酮:分析純,西安化學試劑廠產;乙醇:分析純,上海醫藥總公司產;分子篩:粒狀,直徑0.4 nm,上海醫藥總公司產。

1.2 表面化學接枝改性

采用Takayanagi 表面化學接枝法[3-4]。首先將干燥的反應器及其他玻璃儀器裝配好,連接脫氧塔和干燥系統,通氮氣,反應器緩慢加熱至90℃,保溫30 min 后緩慢降溫至30℃。依次將DMSO 和NaH 分別加入反應器中,攪拌、緩慢升溫至(65 ±5)℃,此時反應器內有大量的氫氣放出,體系呈淺黃色,保溫45 min 后降至常溫。然后將Kevlar 纖維置于反應器中處理,放空反應器中的DMSO 溶液,再加入溶解有接枝劑的DMSO溶液,完成表面接枝改性后,Kevlar 經丙酮清洗、干燥后待用。

1.3 單纖維拔出界面粘結表征原理

單纖維拔出法是增強纖維表面改性效果的重要評價手段。對于埋入樹脂基體深度為le的Kevlar 單纖維,當受外拉力P 時,利用Greszczuk模型[5]進行受力分析。

界面平均剪切強度(τa)近似解可按式(1)估算,即為:

式中:Fi為引發界面發生脫粘的負荷;rf為纖維的半徑。

由于纖維表面表觀剪切應力分布是不均勻的,因此不可能得到均一的表觀平均剪切強度。由式(1)可知,τa將隨le增加而減小。以τa對le作圖,當le較小時,可以近似地認為τa與le成直線關系,將直線進行外推,求得當le為0 時的τa,記作τmax。用τmax來表征Kevlar 纖維復合材料界面粘結的狀態。

1.4 Kevlar 單纖維拔出試樣制備

預先將纖維單絲穿過硅橡膠模具,垂直固定在金屬框上。將TDE-85 環氧樹脂及固化劑按一定的比例混和均勻,用注射器抽取一定量的膠液注入模具內,最后按一定的固化工藝在真空干燥箱中成型。

1.5 Kevlar 單纖維復合材料界面強度測試

單纖維復合材料界面強度(IFSS)的表征是用單纖維復合材料拔出強力來表征的。已固化成型的單纖維復合材料拔出試樣脫模后,將單纖維復合材料上表面的纖維用雙面刀片清根,為了消除樹脂半月面對埋入深度測量的影響,再用金相砂紙打磨試樣表面。使用自制測試儀測定纖維埋入深度后,在Instron-2211 電子拉力測試機上以2 mm/min 的速率進行拔出強力的測試,測試夾持段長度為50 mm。

1.6 表面物理化學表征

紅外光譜(IR)分析:使用美國Nicolet 公司Nexus 870型傅里葉變換紅外光譜儀對改性前后的纖維表面進行分析,測試波數為4000~400 cm-1,掃描次數為32,分辨率為4 cm-1。

X 射線光電子能譜(XPS)分析:采用Escaphi 5400型X 射線光電子能譜儀(Perkin-Elmer)測定處理前后纖維表面化學成分的組成變化,實驗條件為Mg Kα 源,功率為250 W,真空度保持在3.98 ×10-5Pa。

比表面積:采用美國麥克公司的Asap 2010比表面積分析儀,利用BET 容量法,以N2為吸附質、在液氮溫度下檢測處理前后Kevlar 纖維表面的吸附特性和比表面積的變化。

掃描電子顯微鏡(SEM)分析:利用日本Jeol公司的JSM-6460LV 掃描電子顯微鏡觀察處理前后Kevlar 纖維表面形貌。

2 結果與討論

2.1 IR 分析

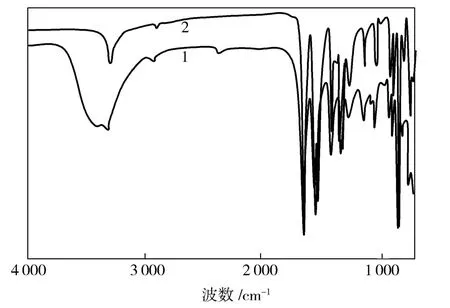

從圖1 可以看出:未經表面接枝處理的Kevlar 纖維紅外譜圖中,在3 319 cm-1處有一較強的振動吸收峰,這是N—H 伸縮振動的特征峰,在1 062 cm-1處有一較弱的N—H 彎曲振動吸收峰;經表面接枝處理后的Kevlar 纖維紅外譜圖中,3 319 cm-1處的N—H 振動吸收峰明顯減弱,1 062 cm-1處的吸收峰消失,1 450 cm-1處的吸收峰明顯增強,另外,在表面接枝硅烷的Kevlar 纖維的圖譜中725 cm-1處出現新的振動吸收峰。

圖1 表面處理前后Kevlar 纖維的IR 圖譜Fig.1 IR spectra of Kevlar fibers before and after surface treatment

由于在化學接枝處理Kevlar 纖維表面時,纖維表面酰胺基團上的N—H 鍵上的H 被接枝劑所取代,所以紅外譜圖上表現出3 319 cm-1處的N—H 振動吸收峰明顯減弱和1 062 cm-1處吸收峰的消失[6-7]。酰胺基團N 上連接新的基團,使1 450 cm-1處的C—N 伸縮振動吸收增強。對于表面接枝硅烷的Kevlar 纖維,在725 cm-1處出現新的振動吸收峰,這正是硅烷上Si—OH 鍵的振動吸收峰的位置[8-9]。

2.2 XPS 分析

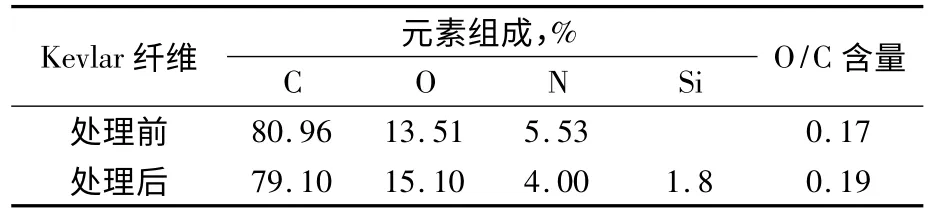

由表1 可知,經表面接枝硅烷的Kevlar 纖維,其表面元素O/C 含量比為0.19,比未接枝改性前提高12%,O/C 含量比的提高說明化學改性后的Kevlar 纖維表面含氧元素增多,這有利于改性處理的纖維被極性的環氧樹脂所浸漬。另外,經表面接枝硅烷的Kevlar 纖維,其表面Si 元素含量為1.8%,驗證了Kevlar 纖維表面已成功接枝硅烷。

表1 表面處理前后的Kevlar 纖維表面元素組成Tab.1 Surface elemental composition results for Kevlar fibers before and after surface treatment

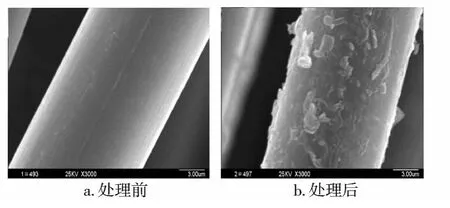

2.3 SEM 分析

從圖2 可以看到,表面化學接枝前Kevlar 纖維相對光滑并存在少量的窄而淺的軸向溝槽。表面接枝硅烷后,纖維表面粗糙度增大,表面蝕刻現象較為突出,且其表面附著有大量的鱗片狀物質。這是由于Kevlar 纖維在強極性的NaH 堿化反應作用下,纖維表面發生了明顯的刻蝕,從而造成纖維表面變得粗糙。

圖2 表面處理前后的Kevlar 纖維微觀形貌Fig.2 Micro-morphology of Kevlar fibers before and after surface treatment

2.4 比表面積

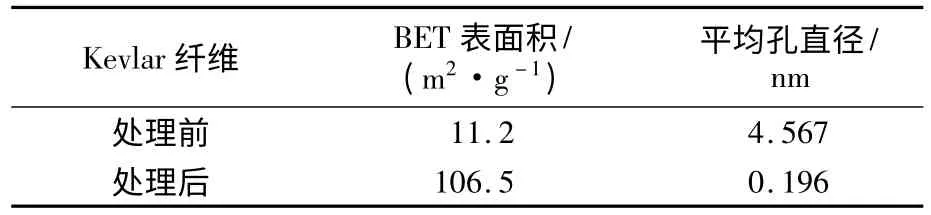

從表2 可以看出,表面化學接枝改性后,Kevlar 纖維表面微孔直徑從改性前的4.567 nm 減少到處理后的0.196 nm。這說明化學活化處理液對纖維表面具有較大的刻蝕作用,活化處理改變了纖維的表面狀態,引起表面接枝處理后Kevlar纖維的比表面積增大約10 倍。

表2 表面處理前后Kevlar 纖維的比表面積Tab.2 Specific surface area of Kevlar fibers before and after surface treatment

2.5 復合材料的界面粘結性能

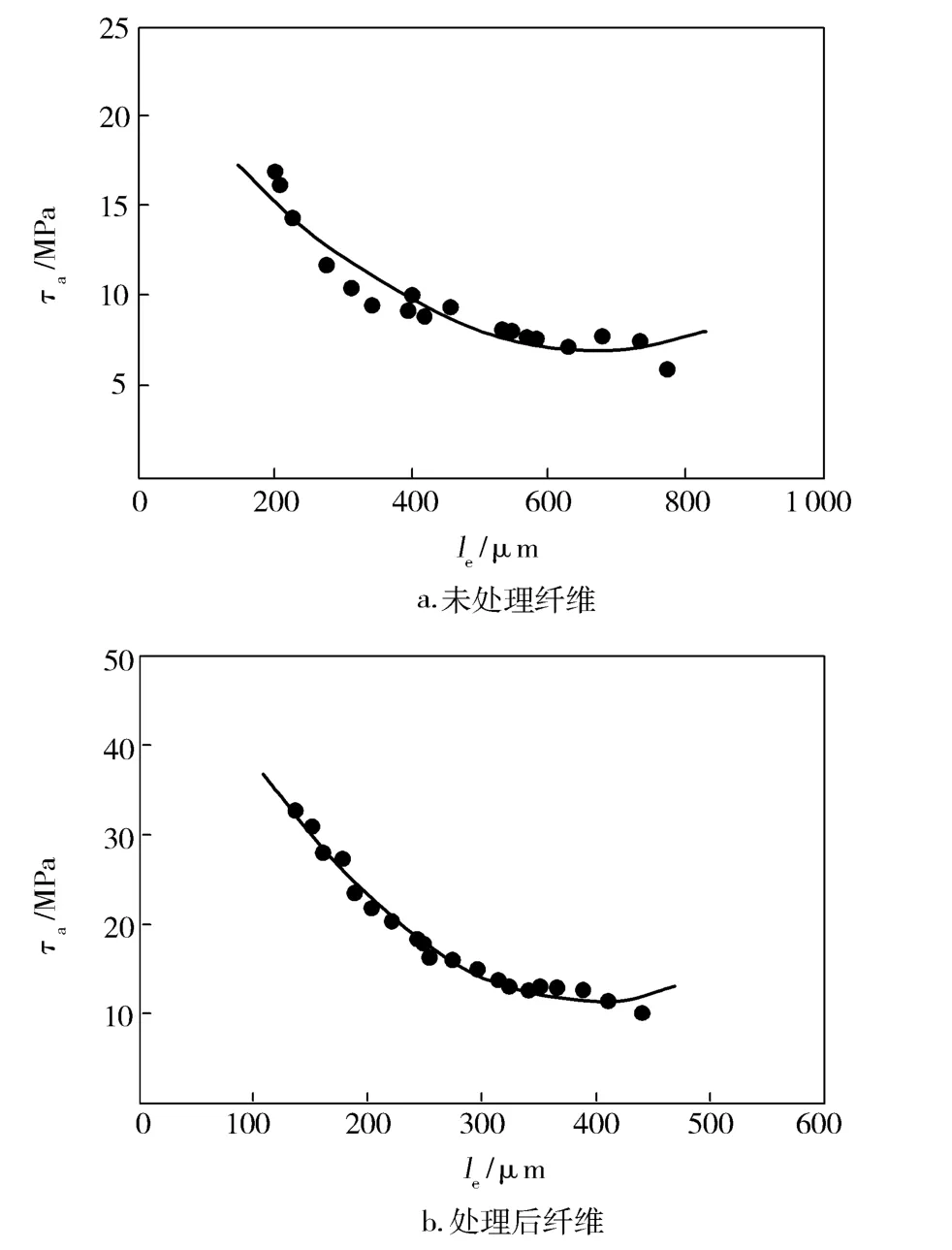

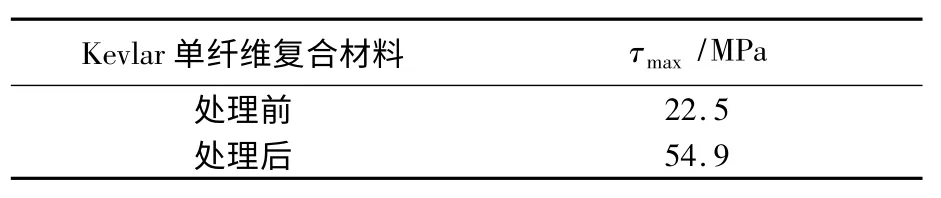

圖3 為表面接枝處理前后的Kevlar 纖維復合材料的τa與纖維le的關系,隨著le的減小,τa逐漸增加。將τa- le曲線進行擬合外推,得到Y 軸的截距,即為τmax,見表3。接枝處理后的Kevlar纖維復合材料的τmax較處理前提高了144%。這是由于表面接枝處理可在Kevlar 纖維表面引入能與樹脂基體發生化學反應的基團,最終形成化學鍵合的復合材料界面,從而改善了表面接枝Kevlar 纖維復合材料的界面粘結性能[10]。

圖3 表面處理前后的Kevlar 纖維復合材料τa與le的關系Fig.3 Plots of τaversus lefor Kevlar fiber composites before and after surface treatment

表3 表面處理前后的Kevlar 纖維復合材料的τmax估算值Tab.3 Estimated value of τmaxof Kevlar fiber composites before and after surface treatment

3 結論

a.表面接枝硅烷偶聯劑的Kevlar 纖維,其表面化學和物理特性發生明顯的變化。

b.Kevlar 纖維表面接枝硅烷偶聯劑,可顯著改善Kevlar 纖維復合材料界面結合性能,單絲拔出強度提高了144%。

[1]Wu Ju,Cheng Xianhua,Xie Chaoying.Influence of rare earth surface treatment on tensile properties of aramid fiber reinforced epoxy composites[J].J Mater Sci,2004,39(1):289-290.

[2]艾濤,王汝敏.用作縫線的Kevlar-29 纖維表面改性研究[J].固體火箭技術,2004,27(4):312-315.

[3]Takayanagi M,Kajiyama T,Katayose T.Surface modified Kevlar fibre-reinforced polyethylene and ionomer[J].J Appl Poly Sci,1982,27(10):3903-3917.

[4]Takayanagi M,Lei Weiyuan.A new chemical method of surface-treatment of Kevlar fibre for composites with epoxy resin[J].Polym J,1986,19(5):467-471.

[5]Chandra N,Ghonem H.Interfacial mechanics of push-out tests:theory and experiments[J].Composites:Part A,2001,32(3/4):575-584.

[6]Lin Jengshyong.Effect of surface modification by bromination and metalation on Kevlar fibre-epoxy adhesion[J].J Eur Polym,2002,38(1):79-86.

[7]雷渭媛,高柳素夫.N-接枝環氧化合物芳綸的表面特性[J].宇航材料工藝,1995,25(5):37-40.

[8]胡萍,姜明,黃疇.硅烷偶聯劑的界面性能研究[J].表面技術,2004,33(5):19-21.

[9]杜仕國.復合材料用硅烷偶聯劑的研究進展[J].玻璃鋼/復合材料,1996,14(4):32-36.

[10]雷渭媛,梁國正,季鐵正,等.最大界面剪切應力的估算與芳綸復合材料界面粘結的表征[J].西北工業大學報,1996,14(2):208-212.