當玻璃跳舞時

| 文 ·本刊記者 王志琴

8月的上海,驕陽似火,高溫讓人覺得格外煩躁。當工作的人們拖著疲憊的身軀穿梭于陸家嘴、長寧區的寫字樓,暗自抱怨生活節奏太快的時候,有誰會想到此時在上海的另一端,位于寶山區的上海玻璃博物館里,一件件玻璃藝術品正在安靜地訴說著關于玻璃的前世今生。

會說話的玻璃

玻璃是什么?答案似乎人盡皆知。然而,當你走進玻璃博物館,看到古埃及神秘的容器、波西米亞精致的飾品、中世紀華麗的彩繪、英國的酒杯,或者看到春秋戰國時期的蜻蜓眼、漢代色彩各異的耳鐺、唐代的器皿、宋代的發簪、清代的花瓶,再看到現代社會才出現的巨大LED燈時,你或許會感慨玻璃世界的神奇多變、繽紛晶瑩。進而,你或許想進一步感受一下玻璃悠遠的歷史魅力和日漸成熟的工藝,并不再僅僅把玻璃看作是生活中最簡單常用的器物。

玻璃最初由火山噴出的酸性巖凝固而得。約公元前3700年前,古埃及人已能制出玻璃裝飾品和簡單玻璃器皿,不過當時只有有色玻璃。約公元前1000年前,中國制造出無色玻璃。12世紀時,出現了商品玻璃,并開始成為工業材料。18世紀,為適應研制望遠鏡的需要,制出光學玻璃。1874年,比利時首先制出平板玻璃。

在我國, 根據有關資料顯示,在西周時期就已經出現玻璃器。春秋末戰國初出現了蜻蜓眼玻璃珠和仿玉玻璃器,這枚具有外來式樣的中國玻璃珠,反映了中外玻璃制造技術的交流情況。漢代玻璃產地分布在中原地區、河西走廊及嶺南地區。魏晉南北朝時期,隨著羅馬、波斯玻璃器的大量輸入,我國自制玻璃開始減少。

在不同時期,玻璃器也呈現出不同的風格。簡單地說,西周時期的玻璃器樸素無華,器形簡單;春秋戰國時期的玻璃器以仿玉為主,光潔度好,工藝水平較高;兩漢時期延續這一傳統;三國兩晉南北朝時期的玻璃器異域風格加重,器物輕薄,透明度較好;唐代時波斯風格濃厚,作品亮麗多姿;宋元時期小巧精致;明代所出玻璃器較少;清代玻璃器與前代迥異,不僅數量多、色彩絢爛,而且工藝復雜、高超。

但令人遺憾的是,中國古代玻璃器存世的數量較少,研究歷史也較晚,還沒有像瓷器、玉器等文物那樣建立起完整系統的體系,這為中國古代玻璃器的鑒定與收藏帶來了一定的困難。

不僅是在古代玻璃器的鑒定方面存在問題,據有關人士透露,到目前為止,我國專門展示玻璃藝術品的場館也不多,“這和玻璃藝術在中國的發展歷史還不是很長有關。”

位于上海長江西路上的玻璃博物館的出現,似乎填補了玻璃藝術在中國發展的空白,因為發起并資助建立上海玻璃博物館的上海輕工玻璃有限公司,在發展中本身就見證了上海玻璃工業近百年的發展。

參與了該博物館設計工作的德國設計師迪爾曼·圖蒙說,“在中國打造一座玻璃博物館是一件頗具挑戰且充滿樂趣的工作。我們不僅可以每天都圍繞著獨一無二的玻璃藝術品工作,同時還能沉浸于悠久的歷史文化,而玻璃又是如此多變,且有著多元的表現方式。在工作中,博物館團隊啟發了我們對擁有五千年歷史的玻璃美感及技術的認識,一步步引導我們走入玻璃的世界。”

在這個博物館里,既有從古至今人們制作的玻璃器皿,包括各式各樣的盛器、裝飾用的兵器、婦女頭戴的各種樣式的頭飾耳飾、家居用的裝飾品,還有用玻璃制成的藝術品。在這里,你可以看到從建筑玻璃到精密的科學儀器,從古文物到當代設計和藝術作品。

在博物館里邊走邊看時,或許你會開始想象西周時期我們偉大的古人制造玻璃的場面,或許你還會想到古埃及等國家的人將玻璃視若珍寶。甚至在探索玻璃的科學專欄里,你不禁會想問玻璃能飛多高?玻璃有多亮、有多細、有多堅硬?玻璃如何能說話?

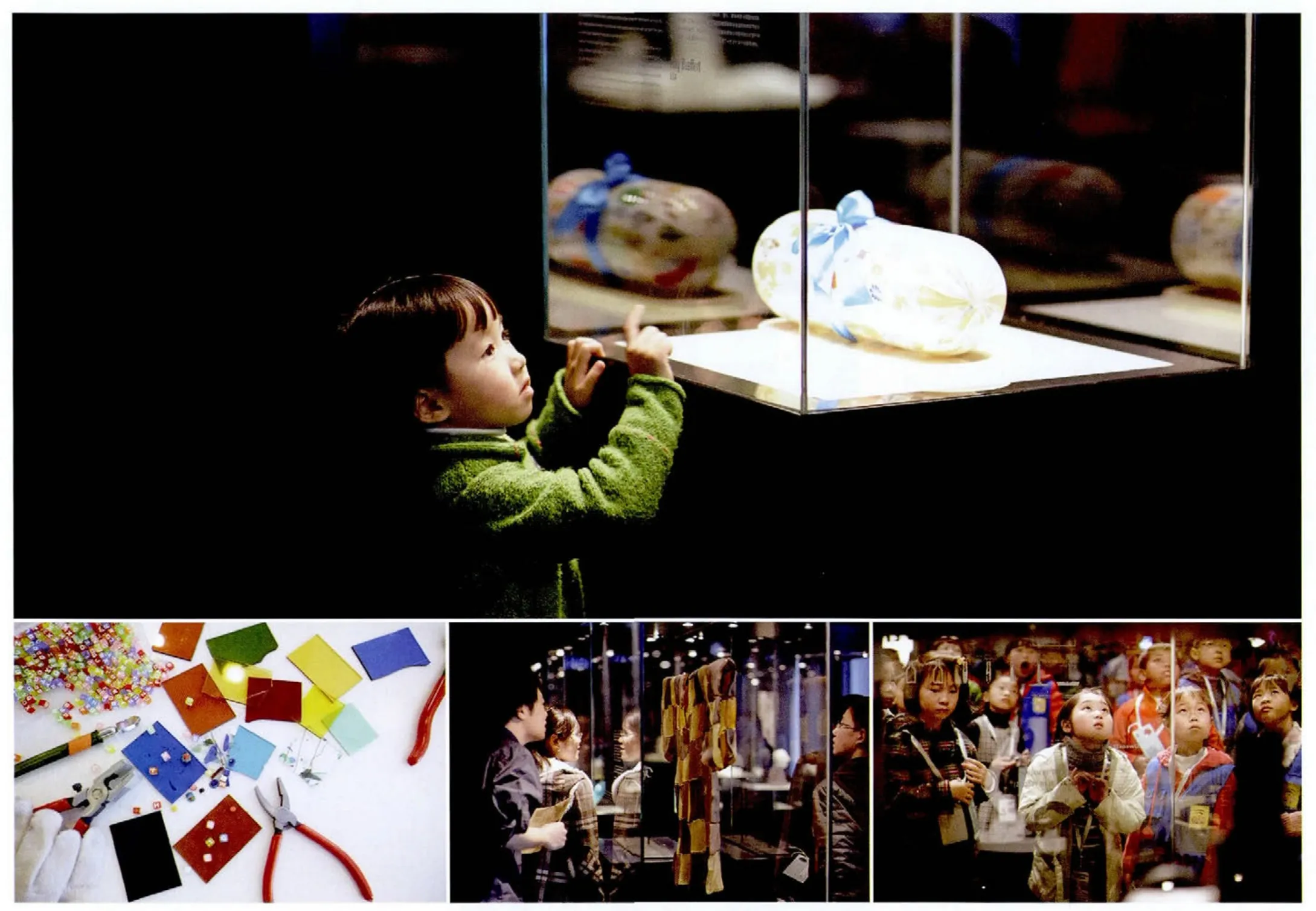

正是憑借玻璃本身的多姿多彩,這個博物館吸引了學生、白領、時尚青年、家庭游客以及喜歡設計和藝術的專業人士等不同人群前來參觀。

會跳舞的玻璃

每到周末,上海玻璃博物館的熱玻璃演示區里總是會有許多等待觀看熱玻璃表演的觀眾。通常演示的過程是把玻璃的原材料放進熔爐,經過軟化、吹制、打磨、壓制,最后一件婀娜多姿的玻璃作品就誕生了。在這里,觀眾可以近距離地觀賞到制作玻璃藝術品的全過程,并可以感受到玻璃在火的作用下發生神奇的變化。

一些意猶未盡的觀眾還可以到DIY創意工坊親身體驗玻璃工藝品的制作過程。其中去年10月推出的熱熔珠寶首飾最吸引人眼球,其制作方法簡單說來,就是把兩片或者多片玻璃熔合成單片玻璃,并在其他工具協助下,制成各種風格獨特的珠寶。該博物館工作人員介紹道,“熱熔項目自推出以來,以其獨特的裝飾效果成為觀眾關注的焦點。”

同時,在博物館一樓,還有燈工藝術表演,過程是由技師當場把玻璃燒熔后,用各種器具加工,再吹制成晶瑩剔透的藝術品。感興趣的觀眾可以當場購買這些成品。觀眾還可以在專業人員的指導下,親自吹制創造屬于自己的玻璃制品。

而在玻璃制品的外賣區,陳列了許多小巧玲瓏的玻璃小工藝品,記者看到許多觀眾參觀博物館后都紛紛前來購買感興趣的作品。不少來參觀的觀眾都認為這里是適合帶孩子前來觀看學習的好地方。

可以說,博物館的創意工坊和熱玻璃表演是博物館的一大亮點。對此,該博物館市場和運營總監方靜告訴記者,“根據我們每個月的問卷調查,熱玻璃演示是博物館所有項目中最受歡迎的項目,參觀者在表演中領略了玻璃的火和熱以及玻璃這種材質的獨特魅力。玻璃創意工坊是玻璃博物館體驗和互動的一個重要組成部分,無論是玻璃彩繪,熱熔玻璃,還是燈工和熱玻璃吹制課程,都給不同年齡的人以不同的體驗。”

可能正是因為“跟規模龐大的國家博物館相比,一些特色博物館在主題上更為自由、設計上也更有趣”的原因,美國有線電視新聞網CNN旗下網站CNNGO在2011年把上海玻璃博物館與國家博物館、西安兵馬俑博物館評選為“中國最不容錯過的三個博物館”。2012年,該網站又把上海玻璃博物館列入“上海五個最佳博物館”的名單之中。

建造一個“可以被生活和體驗的空間”,也正是該博物館創始人(現任上海玻璃博物館董事局主席兼行政總裁)張琳的初衷,“一座博物館成就一個城市,對旅行者來說,找尋不同的博物館其實是在梳理城市的過去,也是在探尋未來的可能性。跟規模龐大的國家博物館相比,一些特色博物館在主題上更為自由,設計上也更有趣。上海玻璃博物館就是其中一個:原有的工業建筑被改造成‘可以被生活和體驗的空間’,從外表的冷漠中讀出時代曾經有過的激情。”

“讓大家來分享玻璃的無限可能”是張琳希望看到的結果,然而博物館的運營方式也被我們所關注。在開發博物館衍生產品方面,上海玻璃博物館的年報向我們展示了一份不俗的成績單。

根據該博物館2012年年報顯示,在2012年全年,上海玻璃博物館吸引了6萬多人前來參觀,其中門票收入和講解收入近80萬元。不僅如此,在2012年,包括DIY創意工坊、熱玻璃DIY、燈工DIY的收入也有33萬多元,商店售賣商品的收入也達到了77萬多元。

曾經有一位業內人士告訴記者,在博物館衍生產品開發方面,一些博物館做得不夠好,“像北京的一些博物館,他們更注重行政事務,忽視了衍生品開發這一塊。”而玻璃博物館對玻璃衍生產品的成功開發,或許值得一些博物館同行們深思。