智慧花雨滿天飛

| 文 ·和景

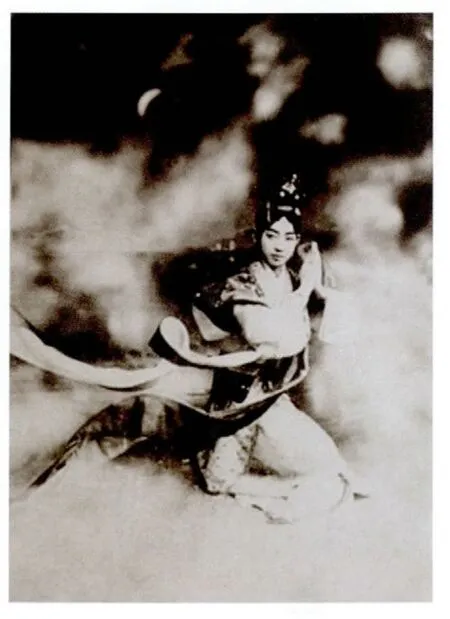

“天女散花”,是中國畫和壁畫的常見題材,也是京劇、黃梅戲等的有名劇目(梅蘭芳早期就常演此戲碼,載歌載舞,有許多優美的舞蹈動作,對改進京劇舞蹈藝術曾有大功)。天女散花的出典,是《維摩詰所說經》(簡稱《維摩經》):維摩詰與文殊菩薩演說大乘佛法時,有天女想試看聽眾的修行境界,把天花撒向諸菩薩、大弟子,花在諸菩薩身上不停留,至大弟子身上卻著而不掉。

《維摩經》的主角是維摩詰。這位居士是釋迦牟尼在世時代古印度毗舍離地方的首富。維摩詰應有盡有各種世俗的財富享樂,但與一般富貴中人耽于事務、溺于感官享樂不同,他能夠處相不住相,對境不生境,財富美女之類對他毫無束縛。維摩詰是大菩薩,以游戲三昧的人生態度和超然無礙的智慧口才神通,自由穿梭于入世與出世的各種場合,濟貧扶弱,傳播正確的三觀,闡說不可思議的解脫法門,提供治病的妙藥良方,教導眾生當下照見心靈凈土,創造美好世界,深得釋迦牟尼佛和當地人民尊重。

有一次,維摩詰稱病在家。釋迦牟尼特派智慧第一的文殊菩薩前去探病。兩位菩薩相見后,悲智雙運,互斗機鋒,反復論說佛法,義理深奧,妙語連珠,使同去探望的菩薩、羅漢等佩服不已,受益匪淺。其中還有天人與魔王等帶有神話傳奇意境的故事,情節豐富,充滿戲劇色彩。

今人心中多惶惶于追求物質財富或于物質豐富之后心中不安,或對自己或社會問題煩惱得很。國學大師南懷瑾先生的《維摩詰的花雨滿天》,融會儒釋道,旁征博引地進行了生動深入的講解探討,描繪了一個智慧花雨滿天的無限世界,將《維摩經》中眾多議題,如生病、生死、菩提、道場、布施、涅……進行了闡明。

《維摩經》對中國文化的影響甚為深遠,所表達的精神,是佛法在世間,不離世間本位而解脫成佛的法門,其提出的“煩惱即菩提,不離生死而住涅盤”的“不二法門”,是中國佛教的方法論依據,“心凈則佛土凈”及“亦入世亦出世”、“在入世中出世”的思想,更是現當代中國佛教的主流“人間佛教”的重要思想資源和經典依據。

“大乘佛教的這些積極入世的光輝思想和民族優秀傳統進行有機的結合,使佛教的思想精神能體現在人們的日常身心活動和社會實踐中。”原全國政協副主席、中國佛教協會會長趙樸初先生認為,人間佛教主要內容是奉行五戒、十善以凈化自己,廣修四攝、六度以利益人群,“只有諸惡莫作,眾善奉行,莊嚴國土,利樂有情,這樣才能把握自己,自度度人”。“假使人人依照五戒十善的準則行事,那么,人民就會和平康樂,社會就會安定團結,國家就會繁榮昌盛,這樣就會出現一種和平安樂的世界,一種具有高度精神文明的世界,這就是人間佛教所要達到的目的。”“果真人人能夠學菩薩行,行菩薩道,且不說今后成佛不成佛,就是在當前使人們能夠自覺地建立起高尚的道德品行,積極地建設起助人為樂的精神文明,也是有益于國家社會的,何況以此凈化世間,建設人間凈土。”“佛教‘人間凈土’的思想同社會主義不矛盾,佛教徒對社會主義現代化建設事業應當具有極大的信心和責任感。佛教的教義告訴我們要‘報國土恩,報眾生恩’,要以‘莊嚴國土,利樂有情’為己任。”