交通建筑中大跨度結構形式與使用者體驗研究

許靖芳

(上海閔航投資建設有限公司,上海 201199)

建筑結構形式與功能體驗的關系并不十分引人注意。交通建筑,尤其以火車站、機場等建筑為代表,由于大量人流的集散功能,以及站臺、航站樓等建筑的特殊功能需求,往往大量使用大跨度的結構形式。這種從功能與技術角度產生的建筑形式經歷了很長的發展周期。本文試圖通過對交通建筑中大跨度結構形式應用歷史的追溯以及當前國內一些案例的分析,尋找其發展的脈絡以及對于使用者的心理影響。

1 大跨度結構形式與交通建筑的早期結合

18世紀下半葉蒸汽機技術及鑄鐵技術的逐漸成熟,推動了鑄鐵在橋梁等工程建筑中的應用。在車站建筑方面,建筑師開始在車站站臺部分,使用大跨度的頂棚。位于倫敦的圣潘克拉斯火車站就是這一時期車站建筑的典型代表。車站大廳及候車室與站臺風格迥異,站廳空間與站臺截然脫開,僅有空間上的銜接關系。

2 混凝土大跨度建筑以及國內實際案例

20世紀30年代以后,由于混凝土和鋼筋強度的增加以及新材料的應用,大跨度建筑有了進一步的發展,比如意大利建筑師及結構設計師奈爾維于1957年使用鋼筋混凝土薄殼頂設計的羅馬小體育館等。在展示館、體育場等混凝土大跨度建筑中,結構形式可以是顯露和外化的,基本上直觀的體現了結構形式與空間形式的統一。國內也有類似的案例,比如設計建設于20世紀60年代的同濟大學大禮堂。但是在交通建筑中,雖然同樣是由混凝土大跨度結構完成,但是結構體系被較為復雜的空間流線和分割隱藏,較少使用薄殼體大跨度結構,而以使用梁柱結構為主。隨著逐步的改擴建,結構體系被隱藏在吊頂等裝飾件內。比較典型的案例是北京火車站和虹橋機場一號航站樓。

3 鋼結構大跨度交通建筑以及國內實際案例

自20世紀80年代以來,新建大型交通建筑更多的使用了鋼桁架結構的大跨度結構形式。典型的例子是1988年開始建設的日本關西國際機場、1992年開始建設的我國香港新國際機場等。

關西國際機場是意大利建筑師皮亞諾設計的。主體建筑采用了跨度達80 m的輕鋼桁架,候機樓建筑長度更是達到了1.5 km,候機樓和登機口與大跨度結構平行延展布置。在這些類建筑中,結構體系不僅是實現空間布局的一種方式,也成為空間表現力的一大來源,甚至成為了建筑設計的最重要主題之一。國內的典型代表是上海南站及浦東機場。

4 國內大跨度交通建筑的初步分類與空間體驗比較框架

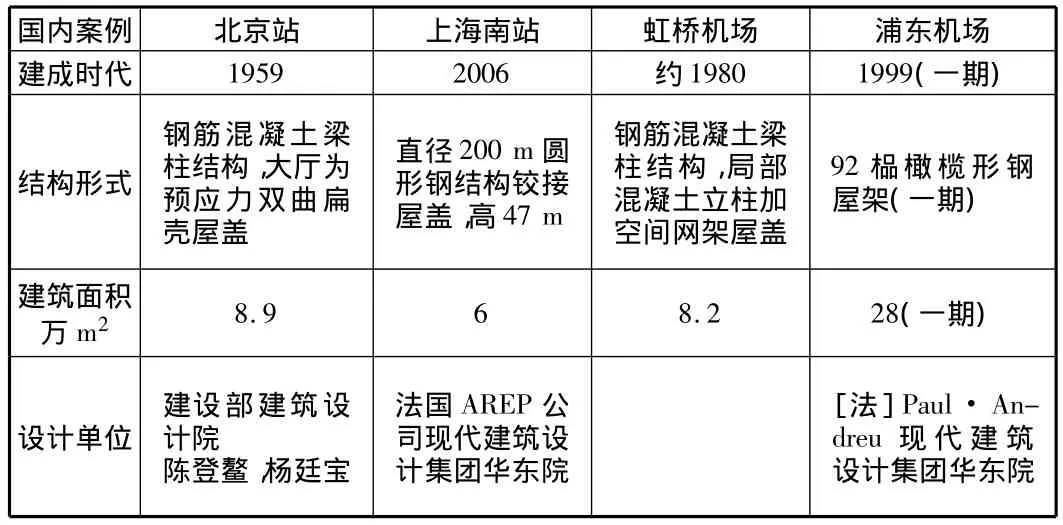

上文提到的北京站、虹橋機場(老航站樓)、上海南站及浦東機場,基本情況見表1。

表1 大跨度交通建筑國內案例基本情況表

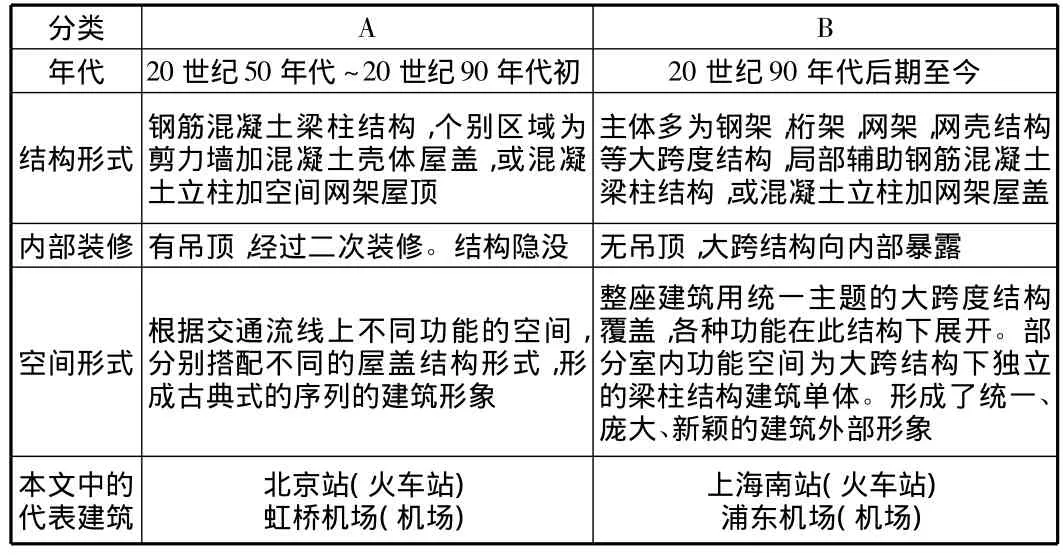

以上案例按照設計建設時期、建筑的結構形式及空間特點,很明顯可以分為兩類,可參見表2。

表2 大跨度交通建筑國內案例分類表

5 兩型大跨度交通建筑對于旅客情緒的影響分析

在這里,將旅客的情緒用兩個指標來反映,即為:旅行者對自己的交通流程的掌控程度;交通建筑室內環境的舒適度。

5.1 旅行者對自己的交通流程的掌控——視野的通透性

在A型交通建筑中,完成乘坐交通工具的流程是在遞進的空間中進行的。這樣的布置產生的結果是:旅客只能看到當前流程的室內場景,而無法對自己身處流程中的哪一階段(或者說,已完成的流程的比例)做出預期。因為遞進的空間無法顯示其相互關系。這種情形造成了使用者的焦慮。

B型建筑將整個流程都覆蓋在同一個大跨結構下。雖然這種設計思路中,旅客的基本流線仍然是被限定的,但是由于大跨度結構形成了“室外化”的空間感,使用者在掌控流程和環境感受方面都體會到了進步。

以上的區別來自于結構尺度與平面布局形式的巨大差異。在A型建筑中,功能的布局與功能流線高度契合,“房間”是基本空間單元,構成單元的最重要空間構件是墻體;而在B型建筑內,功能空間之間的界限被模糊。在體驗上,B型建筑的透明性與視野廣度,要遠遠好于A型建筑。

5.2 旅行者對自己的交通流程的掌控——結構與交通流程的統一性

巨大的結構自身的條理性,與其覆蓋的空間有著直接關系。比如上海南站站屋屋蓋采用了輻射式的承重結構,由18個主梁單元構成(陳雷,2010)。這種結構同樣確立了具有導向性的空間系統。這個圓形的屋蓋結構喻示著整個流程沿著鋼結構的主梁方向展開,各個扇區的功能單元一致。這一點從站廳層平面布置中得到了證實。也就是說,像上海南站這樣圓形的建筑,仍然可以用結構來表現出功能的并列與遞進。

相對而言,A型大跨度建筑也有著與交通流程相對應的屋蓋形式。例如很多A型機場的辦票大廳采用大跨度鋼結構,而安檢部分則采用了開間較小的梁柱結構,候機廳又采用開間較大的梁柱結構。但是,由于旅客無法在同一地點同時看到這些結構,使得它們僅僅具有提示使用者當前所在功能區域的作用,而使他們失去了對整個流程的把握。再者,如前文所提到A型大跨度建筑中廣泛采用的室內二次裝修使得外部形象、結構與內部空間之間形成了斷裂,削弱了結構體系對使用者的引導作用。

5.3 交通建筑室內環境的舒適度——室內外空間的互動

在人流快速行進的大型公共交通建筑中,運用了與玻璃頂購物廊道相似的原理。從A型發展到B型,其結構下覆蓋了更高大更寬敞的空間,也造成了這一部分“室外化”“自然化”的結果。

其手段主要有:

1)自然采光,B型大跨度結構使得建筑引入更多的自然光。相比于其他建筑因洞口大小和方位而只能在特定的時間接受日光,巨型大跨度結構的建筑引入的自然光線幾乎可以反映全天的日光變化。

2)小型建筑的尺度的提示。絕大部分功能區域被大跨度結構覆蓋后,一些具有較多私密性要求的功能區域就以小建筑的形式出現在大空間中。例如,售票處、辦公室、衛生間、食品店、電梯等。這些小建筑的尺度和構造方式是近人的。它們與整個大跨度結構的超人尺度對比,增強了交通建筑內部的室外感。

3)室外材料的使用。在室內使用室外建筑材料及裝修方式,是產生“室外感”的常用手段。很多商場中庭也會采用這種方法。在上海南站和浦東機場,我們可以看到石材貼面、磚材貼面等材料。這些材料在突出“室外感”的同時,也增強了空間的公共性。

4)植栽。植物對于環境的優化作用是顯而易見的。但是在火車站候車室中使用大型喬木作為裝飾,并不多見。在上海南站,我們可以看到這樣的情景。當然,大型喬木與大跨度空間結合起來,表達了自然化的傾向。如果將大型喬木放置在只有人工照明的擁擠的候車廳,則會顯得格格不入。

6 結語

從以上的分析中可以發現B型交通建筑在使用體驗上對于較為傳統的A型的巨大優勢。這也是隨著使用者對于建筑體驗的要求不斷提高的結果。但是需要強調的是,這并不意味著A型建筑就沒有可取之處。恰恰相反,B型建筑的優越空間體驗,也帶來了占地、造價、能耗等多方面的負面問題與代價。建筑師在進行結構形式選擇的時候,不僅需要考慮空間體驗,而要根據具體的使用需求與建設預算,選擇最恰當、得體的結構形式。并且即使是使用A型結構,也可以通過相應的空間手法,獲得B型建筑相類似的空間體驗。

[1] 肯尼斯·弗蘭普頓.現代建筑:一部批判的歷史[M].張欽楠,譯.北京:生活·讀書·新知三聯書店,2004:22-33.

[2] 羅小未.外國近現代建筑史[M].北京:中國建筑工業出版社,2004:215.

[3] 赫曼·赫茨伯格.建筑學教程:設計原理[M].天津:天津大學出版社,2010:33-35.

[4] 揚·蓋爾.交往與空間[M].何人可,譯.第4版.北京:中國建筑工業出版社,2002:13-15.

[5] 格朗特·希爾德布蘭德.建筑愉悅的起源[M].馬 琴,萬志斌,譯.北京:中國建筑工業出版社,2007:45-47.

[6] 陳 雷.從上海南站談建筑的結構與空間表現力[J].建筑技藝,2010(12):231-233.