東山島丘陵石質山地樹種選擇技術研究

陳蔭孫

(福建省東山縣林業局,福建 東山 363400)

1 引言

東山島是福建省最南部島嶼,島上靠海一側為沿海防護林,主要是木麻黃樹種組成的防風林帶,土壤多為潮積或風積沙土,風沙大,干旱,自然條件惡劣;海岸向內有丘陵山地,山上多為石頭,土壤瘠薄,原生植被稀少且長勢很差,多呈“小老頭”狀,許多地塊成為疏林地,水土流失較為嚴重,表土層大部分散失[1]。為了改變東山海島丘陵石質山地長期裸露現狀,東山縣林業局在陳城鎮陳城村大帽山石質地開展了造林綠化試驗,選用甲竹桃、臺灣相思、馬尾松、木荷和厚莢相思等5種樹種進行塊狀種植,10年生時對其生長情況和防風效果進行了觀測,篩選適合于島上石質山綠化的樹種,為東山島荒山造林和疏林地補植提供樹種依據。

2 實驗地概況

實驗點位于漳州市東山縣陳城鎮陳城村,地處東山島南端,與詔安縣毗鄰,距離縣城15km。氣候屬于亞熱帶海洋性氣候,雨水較少,年平均降水量945mm,大部分降雨集中于5~9月,陽光充沛,年均蒸發量達1056mm,年均氣溫20.8℃,絕對最高氣溫36.6℃,絕對最低氣溫3.8℃。風沙和干旱是主要自然災害,臺風多發生在7~8月,年平均5.1次。實驗地位于陳城村大帽山,海拔在20~110m,山上主要有芒萁、五節芒、桃金娘等植被[2]。

3 研究方法

3.1 實驗設計和造林

1993年3月,在大帽山石質地塊石縫中進行挖穴整地,將穴周圍的雜草清理,將穴內的黃土挖松搗碎置于穴內,并往穴內放置少許過磷酸鈣,將過磷酸鈣和黃土拌均勻。5月初采用1年生的夾竹桃、臺灣相思、馬尾松、木荷和厚莢相思裸根苗進行雨天造林,種植時要適當深栽并踩緊,保持苗正。試驗采取隨機區組設計,3次重復,小區面積20m×20m,共計15塊小區。

3.2 造林后管理和調查

造林后前3年每年撫育除草松土一次,主要是鏟除幼苗周圍可能出現的雜草,以防止幼苗被壓,結合除草進行松土。每年年底對實驗林進行調查,了解不同造林樹種生長情況。2012年5月對實驗林全面調查,每木檢尺和測定樹高,同時統計各個樹種死亡數量和因風災折斷數量。

4 結果與分析

4.1 丘陵石質山地不同樹種造林生長比較

石頭山土壤少、土層薄,適合生長的樹種不多。從參試的5種樹種生長量來看(表1),生長快慢順序依次為厚莢相思>馬尾松>臺灣相思>夾竹桃>木荷。其中厚莢相思高生長量比木荷增加了50%,粗生長提高了41%。經過方差分析,5種樹種高徑生長量差異顯著(FH=4.17*,FD=5.36*;F0.05(4,10)=3.48,F0.01(4,10)=5.99)。從生長量的角度看,在東山島石質山地,相思類樹種和馬尾松可以充當貧瘠山頭的先鋒造林樹種,這與其樹種特性有較為密切的關系,相思類樹種特別是臺灣相思、厚莢相思不僅具有自肥功能,而且本身就比較耐干旱和瘠薄的土壤。而馬尾松一向是各種貧瘠干旱區造林的首選樹種。

表1 丘陵石質山各樹種生長量

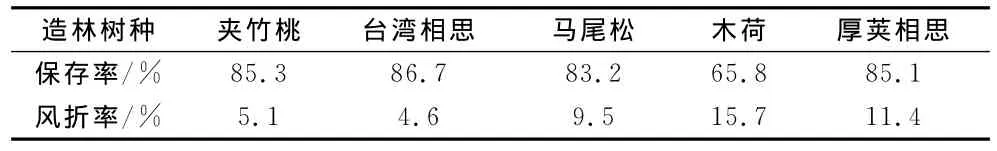

4.2 丘陵石質山地不同樹種保存和風折的情況對比

保存率是反映一個樹種對種植區適應能力的指標之一。從不同樹種在石質山造林后的保存狀況調查看出(表2),除了木荷外,夾竹桃、臺灣相思、馬尾松和厚莢相思這4種樹種的保存率都在80%以上,這也說明了該4種樹種對石質山地的適應性。由于東山島地處沿海區域,大風甚至臺風是島上主要的自然災害,為此,山上造林樹種還必須具有較強的抗風能力才能保證其綠化效果。從參試的5種樹種風折情況調查可知,木荷風折率最高,其次是厚莢相思,而臺灣相思和夾竹桃風折率比較低。由此說明,夾竹桃和臺灣相思抗風能力要強于其他3種樹種。

表2 丘陵石質山各樹種保存率和風折率

5 結語

研究結果表明,東山島上石質山地采用夾竹桃、臺灣相思和馬尾松進行見縫插針挖穴造林可以使山頭盡快披上綠裝,夾竹桃、臺灣相思和馬尾松在石質山適應性較強且在海島風大的情況下具有較強的抗風能力,因此,夾竹桃、臺灣相思和馬尾松是閩南海島石頭山荒山綠化和疏林地補植的可選樹種。

福建海島上丘陵山地大多土壤貧瘠、干旱,而且砂和石塊含量高,適合種植的樹種較少,給造林綠化帶來很多實際的困難,由于造林樹種匱乏、造林措施和后期管理粗放等問題存在,致使許多山頭綠化效果差,水土流失嚴重,成為林業部門在荒山綠化和疏林地改造中的瓶頸。本研究通過不同樹種在東山島石質山地的造林試驗,結合了較為集約的造林措施,篩選了適合石質山種植的樹種,為海島貧瘠山頭綠化提供了參考樹種。由于海島不少石質山長期裸露,土層極薄,用木本樹種綠化在前期因為還無法郁閉,水土流失依然會存在,可以采取幼樹間套種厚藤、木豆等一些爬藤或適合于林下生長的小灌木在初期對地面起覆蓋作用,有效防止表土流失,提高林地的涵養水源的能力。

[1]東山縣地方志編委會.東山縣志[M].北京:中華書局,1994.

[2]沈振洪.海岸內側丘陵山地木麻黃和馬占相思混交造林研究[J].安徽農學通報,2011,17(7):143~144,172.