產業結構演變中的農民工就業新遷移探究①

江蘇經貿職業技術學院 王春艷

1 農民工就業遷移新趨勢

農民工是中國后工業時代的特色現象,即具有農民身份的人扮演著產業工人的角色。隨著中國工業化進程的發展以及中國城市化進程的加速,農民工就業在外出務工人數及就業方向上出現了一些新的特點和趨勢。

1.1 外出務工人數整體呈西增東降趨勢

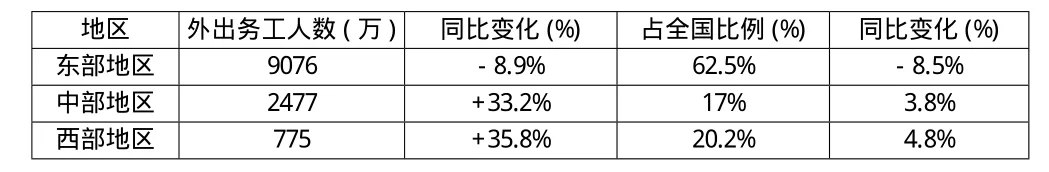

根據《中國人力資源發展報告(2011~2012)》公布的數據,2009年東部地區外出務工人員無論是務工人數還是占全國比例,都有了明顯的下降,下降比例超過8%。同時西部、中部地區則都有了明顯增長,同比增長都達30%以上,具體如表1所示。

表1 2009年各地區外出務工人數變化一覽表

1.2 遷移方向開始出現回流

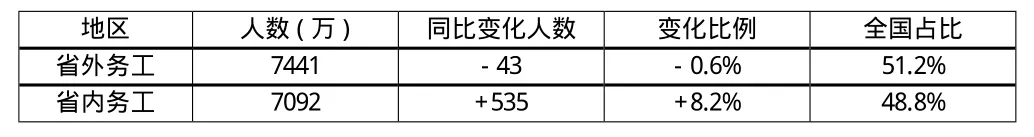

來自國家統計局的調查結果顯示,從遷移方向上,農民工的就業或遷移方向開始從一些大中城市或東部沿海經濟發達地區向中小城市或中、西部經濟欠發達地區遷移,越來越多的農民工外出就業把目光投向了離家較近的一些中等城市,甚至就在自己所在的省、市、地區就業。如表2所示,省外務工人數整體保持穩定略有下降,但省內務工人數卻呈現大幅增長。就地區而言,東部地區農民工傾向于以在省內務工為主,中、西部地區農民工大多數在省外務工,但中、西部地區農民工在省內就近務工的比例明顯增加。

表2 2011年省內外務工人數變化情況一覽表

農民工就業流動的這一新趨勢引起了社會各界的廣泛關注,對于其產生的原因也一直是理論界研究的熱點問題。但總體看,這一變化除受我國社會經濟發展水平影響外,根本上還是源于我國工業化進程引起的產業結構調整所致,即外出務工人員的遷移路徑隨著產業結構的調整進程而相應變化。

2 我國產業結構演化進程中的農民工就業遷移路徑

農民工就業遷移受到產業結構演化規律的影響和制約,隨著產業結構演化進程而逐步演變。

2.1 我國產業結構演化的總體趨勢

多年來,我國產業結構演化的總體趨勢可以歸納為:第一產業的比重呈不斷下降的趨勢,第二產業在GDP中所占的比重呈先降后升的趨勢,但總體上看,沒有發生大幅度的變化;第三產業占GDP的比重總體呈現上升趨勢,但自2002年以后,第三產業在GDP結構中的比重卻開始呈現下降的趨勢。

2.2 產業結構演化下的農民工就業遷移路徑

產業結構的變化,伴隨著勞動力就業結構的變化,三次產業吸納勞動力的數量變動和產業結構的變動趨勢是基本一致的。

隨著第一產業比重的大幅度下降,所需勞動力數量減少,農村剩余勞動力大量外出務工,涌入大中城市及沿海發達地區的第二和第三產業,滿足了這些地區經濟增長對勞動力的需求,從而進一步促進了當地經濟的發展。但隨著一些大中城市及東部沿海地區進入后工業發展時期,經濟發展達到一個相對停滯期,產業轉型升級和集約化管理成為必然趨勢;而要完成轉型發展的需要,必然要通過提高經營要素質量、增加要素含量、集中要素投入以及調整要素組合方式,更集中合理地運用現代管理與技術來增進效益和效率,這對勞動力的質量要求越來越高。雖然這些地區對勞動力數量的要求可能不會減少,但卻會出現就業結構性失衡,大多數情況下只能提供技術含量較低、工資待遇較低等社會地位相對較低的一些崗位和行業給農民工。與此同時,中小城市及中西部經濟欠發達地區,由于國家推行西部大開發和農村城市化建設,眾多產業、行業、企業為了擴展規模,向西部轉移,從而對勞動力的需求大幅增加,使農民工就業和潛在機會也增加,其經濟收入也有了保障。

3 農民工就業新遷移的經濟學動因分析

3.1 產業結構演變定理和規律

配第—克拉克定理認為:隨著經濟的發展,第一產業的就業比重不斷降低,第二、第三產業的就業比重將增加,亦即勞動力會由第一產業向第二產業與第三產業轉移。此定理也適用于區域產業結構演變。經濟發展水平越高的區域,其第一產業所占比重越小,第二產業與第三產業所占比重越大,從而三次產業勞動力的比重次序由“一、二、三”向“三、二、一”的轉變。

產業梯度轉移理論認為每一個國家或地區都處在一定的經濟發展梯度上,新行業、新產品、新技術等創新活動的產生,大都源于高梯度地區。但隨著時間的推移及產品生產周期的變化,這些會由高梯度地區,逐步向低梯度地區轉移。

我國幅員遼闊,各地生產力發展水平、經濟技術水平和社會發展基礎差異較大,總體上可以劃分為東、中、西三大經濟地帶。這些地區間客觀上也存在著經濟技術梯度,既然有梯度,就有空間轉移的順序。根據市場經濟規律,經濟技術優勢往往是由高梯度地區向低梯度地區流動的。因此,國家最初實施沿海地區優先開放戰略,讓有條件的高梯度地區即沿海地區引進和掌握先進技術,率先發展一步,然后隨著經濟發展的需要,現正逐步向處于二級、三級、四級梯度的地區推移,逐步達到縮小地區差距、實現經濟布局和發展相對均衡的目的。在我國,“梯度轉移”具體就表現為隨著先富起來的東部地區的經濟結構升級,某些勞動密集的、消耗大量自然資源的、生產傳統產品的產業(如制造業)轉移到中、西部,甚至是按梯級順序先轉移到中部,再轉移到西部。

農民工群體作為產業結構演變中就業的一大主體,由于自身知識、技術水平等條件的限制,他們在城市的就業大多數是在勞動密集型產業或是傳統產品的產業(如制造業)等,從事一些體力要求較高、技術含量要求較低、價值創造較低端的一些工種或工作崗位。只有少部分是在第三產業的賓館酒店餐飲娛樂等服務行業,從事其他工作行業的相對比較少。按照產業梯度轉移理論,國家實施西部大開發戰略,把農民工就業密度較高、機會較多的一些產業和行業轉移到了中、西部地區。自然而然地,農民工的就業也就相應地從東部沿海地區或大中型城市向西部欠發達地區或中小城市遷移。

3.2 農民工自身遷移的動機要素

根據R.R.賽爾和G.德.瓊的《論遷移決策的動機理論》(1978),農民工就業新遷移的動因可從其自身的可采用性、價值、預期和誘因來分析。這四個要素呈現梯級關系,前一個要素依次導出了后一個要素。

3.2.1 遷移的可采用性

農民工新遷移首先具有自身的可采用性,從而促使其遷移行為的發生。可以從以下兩個方面來理解農民工新遷移的這一動機要素:

一是地域流動的可采用性。國家對于農民工在國內區域內就業的流動,不像其他的勞動者遷移那樣有戶籍、編制、教育學歷等條件制約;對于他們的遷移沒有法律法規、地域界限的限制和干預等,基本上是按照市場化需求配置,實施自由化流動。

二是其認知情感的可采用性。農民工背井離鄉,到大中城市及東部沿海經濟發達地區去打工,在城市市民化的進程中,大多數難以融入當地的生活和文化中;同時,在工作待遇和生活中受到了較多的歧視和不公平待遇,使他們對原打工地很難有深刻的感情。因此,一旦有了新的吸引地和就業機會,他們就會較容易地離開原打工地,奔向新的目的地。

3.2.2 社會和情感價值

社會和情感價值是社會和民族文化的產物,是個人社會化過程中的社會價值觀,也是決定遷移行為中較看重的事物之一。農民工群體幾乎是一直受中國傳統文化的熏陶,他們很少接觸到西方的文化教育,同時,他們也是中國傳統文化和價值觀念的堅定踐行者。在中國的傳統文化中,家庭觀念非常突出,落葉歸根情結較強烈。尤其近年來,社會廣泛關注留守兒童的教育、關愛問題以及鰥寡老人的護理、照顧問題,這都涉及到了中國社會和情感價值里最為核心的內容。因此,很多農民工在考慮經濟利益的同時,也開始重新評估金錢和親情的關系,從而更加希望在為家庭改善經濟條件的同時,能兼顧孩子的教育、關愛問題、履行贍養父母的責任以及守護親情等一些社會情感價值因素,尤其是在國家把定期探望父母寫進了法律法規的范疇后,在某種程度上也促進了農民工的新遷移行為。

3.2.3 目標實現預期

促使農民工開始遷移的第三個要素就是他們在新就業地能否實現他們各種目標的預期。農民工就業新遷移者往往通過各種途徑去了解新打工地比原打工地更高收入的工作,或者是同等的收入、但付出的生活成本卻相對較低的工作。因此,他們做出遷移決策時不僅認為有可采用性,而且也看重這些工作可能會留下更多的凈收入。他們對自己對在中、西部或者離家較近的城市,獲取一份職業具有很強的預期,對其收入、支出及情感價值也有較為明確的了解,否則他們不會開始新遷移。在現實生活中,人們常常被過高預期所驅使而遷移,農民工就業新趨勢的回返遷移,從另外一方面也證明了這一點,就是他們對原來的打工地預期過高而最終沒有實現他們的預期目標,從而使他們對原就業地有些失望,所以,促使他們向能實現他們預期目標的就業地開始新遷移。

3.2.4 滿足需要誘因

促使農民工開始新遷移的第四個也是最后一個要素就是一些能滿足他們當前需求的一些重要誘因,也是原住地和目的地與他們的個人目標積極相關或者消極相關的一些要素。影響農民工新遷移的因素多種多樣,比如,他們中的一些為人父、人母者,孩子教育問題的解決是他們較關注的需要:在東部地區打工時,孩子的上學和教育除了費用昂貴外,還有其他眾多條件限制,而中、西部地區或者中小城市的學校系統可能比原打工地更好而費用卻相對較低,為了孩子能受到更好的教育,學校系統對于他們的新遷移就是一個誘因。而對于那些要成家立業的農民工而言,住房及生活條件是他們比較關注的:可能中、西部地區或者中小城市的房價及生活成本更低,更能實現他們融入城市生活的愿望,因而房價及生活成本低就是他們新遷移的又一誘因。

4 農民工就業新遷移的影響及對策

農民工就業新遷移一方面受產業結構演變理論和規律的牽引和制約;另一方面又反作用于產業結構的演變,對產業結構的變化和發展產生影響。本文已重點分析過了此現象產生的歷史過程和經濟學的動因,現簡單地闡述一下它產生的影響以及對策。

4.1 遷出地

隨著越來越多農民工的遷出,許多沿海地區及大城市不同程度的出現了“民工荒”、“用人荒”等現象,較大程度上危及到了一些勞動密集型、技術含量相對較低的中小企業生產的效益和效率,甚至對一些大企業的生產也產生了影響,從而迫使沿海企業大幅追加了農民工的工資水平和各項福利保障,使企業的用工成本大幅增加,造成企業發展的壓力。要解決這樣的困境,沿海及大中城市的企業在提高農民工福利待遇的同時,必須加快企業、產業轉型升級的步伐,通過現代科學技術的廣泛使用替代傳統的勞動加工、生產方式,加大現有員工的技能培訓,從而提高勞動生產率。政府和社會機構也要加大新生代農民工城市化的進程,提高他們的社會福利和社會地位,同時加大對他們的培訓力度,使其能較好地融入城市環境。

4.2 遷入地

隨著越來越多農民工的遷入和遷回,給當地的經濟和社會、人文環境也帶了較大的影響,解決了當地產業發展所需的一部分熟練勞動力,必然會促進經濟的發展,同時也給當地文化和價值觀念補充了新的內容,增加了文化之間的融合,但也會對當地的管理和環境帶來壓力和挑戰。這就要求當地的政府和組織要提升自身的應變、容納和管理能力,不斷改變舊觀念,為遷入人員的適應提供各項便利,同時也要充分挖掘他們的經驗技術,加大對他們的培訓,培養他們成為當地發展所需的技能型人才或帶頭管理人才,使他們從沿海等地區帶回的先進技術和經驗能更好地為地方產業發展服務。

[1] 朱杰.人口遷移理論綜述及研究進展[J].江蘇城市規劃,2008(07).

[2] 王國輝.基于農戶凈收益最大化的中國城鄉遷移研究[M].北京:經濟科學出版社,2006.

[3] 崔巍.產業結構、演化進程與中國調整升級的途徑[J].武漢科技大學學報,2008,10(3).

[4] 趙崢,姜欣.我國產業結構演變的歷史進程與現實問題分析[J].創新,2012(1).

[5] 張興華.應對農民工市場新趨勢的思考[J].宏觀經濟管理,2012(11).