貿(mào)易自由化新趨勢和中國的探索

蘇州大學(xué)商學(xué)院 楊成

世界貿(mào)易組織(WTO)致力于減少貿(mào)易壁壘,通過貿(mào)易自由化而增進(jìn)成員國人民的福利。正是由于WTO的存在,極大地促進(jìn)了世界貿(mào)易的發(fā)展,增進(jìn)了各國的貿(mào)易交換。新一輪的多哈回合談判從1997年開始,各國對農(nóng)業(yè)、服務(wù)貿(mào)易和知識產(chǎn)權(quán)等領(lǐng)域展開磋商,希望達(dá)成新的協(xié)議促進(jìn)貿(mào)易自由化和各地區(qū)的經(jīng)濟增長。

新的國際貿(mào)易以跨國公司為主體,在全球進(jìn)行資源配置整合及產(chǎn)業(yè)鏈垂直化,貿(mào)易的形式也從以貨物貿(mào)易為主到貨物、服務(wù)和知識產(chǎn)權(quán)并重。對于貿(mào)易的發(fā)展,各國的自然稟賦和利益要求不同,必然在WTO談判中產(chǎn)生很多分歧,這讓多哈回合談判停滯不前,一直無法取得實質(zhì)性的進(jìn)展。而此時,各國也展開了對自由貿(mào)易化的新探索。

1 貿(mào)易自由化新形勢

1.1 區(qū)域經(jīng)濟合作

區(qū)域經(jīng)濟合作是指在地緣毗鄰有共同訴求的經(jīng)濟體開展的一系列以經(jīng)濟貿(mào)易為主的合作機制。面對各國貿(mào)易政策的差異性,不斷升溫的貿(mào)易保護主義及帶來的貿(mào)易壁壘,為了改善貿(mào)易結(jié)構(gòu),積極轉(zhuǎn)變貿(mào)易增長模式,各國加強簽訂區(qū)域貿(mào)易協(xié)定,以此應(yīng)對金融危機帶來的負(fù)面影響。根據(jù)協(xié)議簽訂的貿(mào)易自由程度不同,大致可分為:優(yōu)惠貿(mào)易待遇、自由貿(mào)易區(qū)、共同市場、關(guān)稅同盟、經(jīng)濟政治一體化。

在區(qū)域合作經(jīng)濟的發(fā)展過程中,區(qū)域貿(mào)易協(xié)定(RTA)一直占據(jù)主導(dǎo)地位,根據(jù)世界貿(mào)易組織網(wǎng)站的數(shù)據(jù),目前仍生效的RTA有260個,包含了世界上絕大多數(shù)的國家和地區(qū),全球區(qū)域貿(mào)易協(xié)定發(fā)展已經(jīng)成為世界經(jīng)濟發(fā)展的重要趨勢。

1.2 區(qū)域貿(mào)易協(xié)定的發(fā)展特點

1.2.1 區(qū)域貿(mào)易協(xié)定的數(shù)量急劇增加,貿(mào)易內(nèi)容不斷擴大

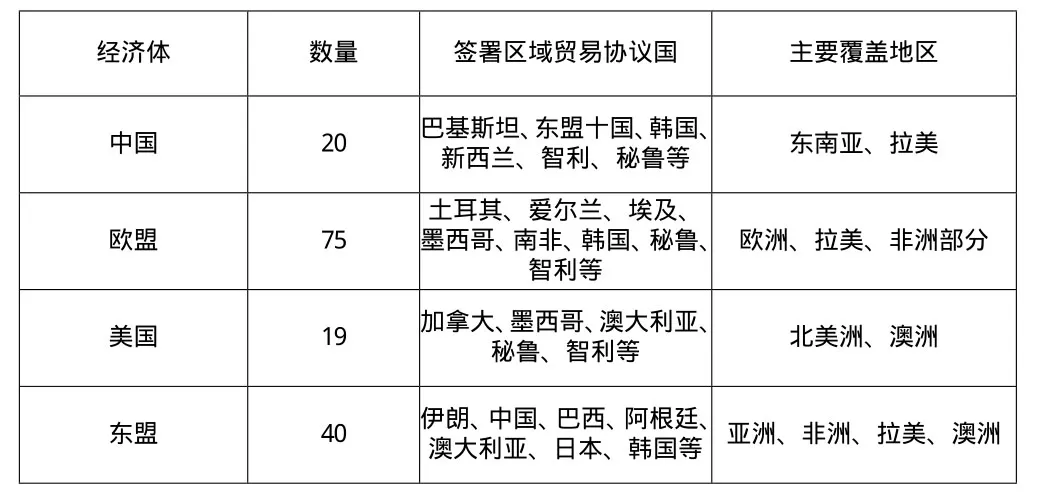

90年代以來,區(qū)域貿(mào)易協(xié)定以意想不到的速度激增。根據(jù)世界貿(mào)易組織的記錄,從最早的1957年的歐洲關(guān)稅同盟到2013年7月墨西哥烏拉圭簽訂的區(qū)域貿(mào)易協(xié)定,目前仍生效的RTA有260個,基本覆蓋了WTO所有成員國。目前區(qū)域合作程度最高的要數(shù)歐盟、北美自由貿(mào)易區(qū)、東南亞聯(lián)盟。貿(mào)易主要經(jīng)濟體的區(qū)域貿(mào)易協(xié)定情況如表1所示。

區(qū)域貿(mào)易協(xié)定所涉及的內(nèi)容從簡單的貨物貿(mào)易關(guān)稅日益向貿(mào)易自由化、多元化的方向發(fā)展,內(nèi)容涉及投資、標(biāo)準(zhǔn)定制、原產(chǎn)地規(guī)則、政府購買、電子商務(wù)、環(huán)境保護、旅游、知識產(chǎn)權(quán)保護等。

表1 主要經(jīng)濟體簽署區(qū)域貿(mào)易協(xié)定(RTA)情況

1.2.2 區(qū)域貿(mào)易協(xié)定以地域為主,并逐步向跨地區(qū)、跨洲際發(fā)展

由所簽署的貿(mào)易協(xié)定可以看到,區(qū)域貿(mào)易合作仍主要以地緣優(yōu)勢展開。如歐盟、北美自由貿(mào)易區(qū)、東盟等高度一體化的區(qū)域合作,通過區(qū)域貿(mào)易協(xié)定打破原來的同類競爭,增加了本地區(qū)在國際競爭中的優(yōu)勢和話語權(quán)。Tinbergen(1962)和Poyhonen(1963)最早將引力模型應(yīng)用到國際貿(mào)易領(lǐng)域,他們提出兩國貿(mào)易的規(guī)模與它們之間的距離呈反比,距離所帶來的運輸成本成為貿(mào)易的阻礙因素。而如今高度發(fā)達(dá)的物流技術(shù)及電子商務(wù)的應(yīng)用,已經(jīng)從很大程度上緩解了距離帶來的作用,但是區(qū)域貿(mào)易合作中的地緣位置仍然是一個重要的因素。與此同時,以歐盟和美國為首的一批國家積極推動了RTA的跨區(qū)域發(fā)展,歐盟先后與智利、韓國、土耳其、南非等國家簽訂貿(mào)易協(xié)定。美國則加強其在美洲的貿(mào)易核心國的地位,并開始與亞洲國家展開更進(jìn)一步的貿(mào)易合作。

1.2.3 發(fā)展中國家越來越多地參與區(qū)域貿(mào)易協(xié)定

隨著經(jīng)濟的不斷增長,發(fā)展中國家在國際貿(mào)易領(lǐng)域也有著不斷增加的利益訴求,而多哈回合談判的停滯不前,導(dǎo)致利益訴求無法實現(xiàn),其仍然被約束在舊的貿(mào)易機制下。相互協(xié)作、互惠互利的區(qū)域貿(mào)易協(xié)定通過方便、快捷的聯(lián)合方式,使得發(fā)展中國家可以優(yōu)先解決國際貿(mào)易中最迫切的利益需求。而發(fā)展中國家之間的貿(mào)易合作也可以減少惡意競爭,促進(jìn)貿(mào)易發(fā)展達(dá)到互惠共贏。

2 中國貿(mào)易形式探索

2.1 區(qū)域合作現(xiàn)狀分析

我國在區(qū)域貿(mào)易合作領(lǐng)域起步較晚,是由于我國2001年12月才正式加入世界貿(mào)易組織WTO。之后的時間也主要注重發(fā)揮WTO對貿(mào)易的促進(jìn)作用,以及自由貿(mào)易對我國產(chǎn)業(yè)的沖擊。目前,中國在建自貿(mào)區(qū)有18個,涵蓋31個國家和地區(qū)。其中,已簽署自貿(mào)協(xié)定12個,涵蓋20個國家和地區(qū),分別是與東盟、巴基斯坦、新西蘭、新加坡、智利、秘魯、哥斯達(dá)黎加、冰島和瑞士的自貿(mào)協(xié)定,內(nèi)地與香港、澳門的更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系安排(CEPA),以及大陸與臺灣的海峽兩岸經(jīng)濟合作框架協(xié)議(ECFA),除了與冰島和瑞士的自貿(mào)協(xié)定還未生效外,其余均已實施;正在談判的自貿(mào)協(xié)定有6個,涉及22個國家,分別是中國與韓國、海灣合作委員會(GCC)、澳大利亞和挪威的自貿(mào)談判,以及中日韓自貿(mào)區(qū)和《區(qū)域全面經(jīng)濟合作伙伴關(guān)系》(RCEP)協(xié)定談判。已經(jīng)生效的區(qū)域貿(mào)易協(xié)定如表2所示。

表2 我國目前已經(jīng)生效的區(qū)域貿(mào)易協(xié)定

其中,F(xiàn)TA指自由貿(mào)易協(xié)定;EIA指經(jīng)濟一體化協(xié)定;PSA指諸多服務(wù)協(xié)定。

2.2 區(qū)域貿(mào)易協(xié)定對我國貿(mào)易的影響

根據(jù)UNcomtrade的數(shù)據(jù),以2003年我國對貿(mào)易協(xié)定國的出口為基期,計算出從2003~2012年出口額的增長情況,如圖1所示。

圖1 我國對區(qū)域貿(mào)易協(xié)定國的出口額增長情況(以2003年為基期)

通過數(shù)據(jù)可以看出,十年間我國出口額雖然受到金融危機的波及,但是主要強勁增長達(dá)到2003年的五倍之多。特別是智利,區(qū)域貿(mào)易協(xié)定在減少貿(mào)易壁壘、增加貿(mào)易總量方面有著不可估量的作用。

我國的區(qū)域貿(mào)易政策目的性強,采用先易后難的方法,在WTO及多邊合作的基礎(chǔ)上充分發(fā)揮了區(qū)域貿(mào)易合作的優(yōu)勢,加強與個別經(jīng)濟體的雙邊貿(mào)易往來,達(dá)到共贏的目標(biāo)。目前,東盟已經(jīng)成為我國第三大貿(mào)易伙伴、第四大出口市場和第二大進(jìn)口來源地。我國所簽署的區(qū)域貿(mào)易協(xié)定在經(jīng)濟上有很強的互補性,如智利,我國的輕紡、電子和鋼材可以出口到對方,而我國從智利進(jìn)口銅、礦等礦產(chǎn)性資源。

3 我國區(qū)域貿(mào)易的新探索

2013年8月22日,國務(wù)院正式批準(zhǔn)設(shè)立中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū),該區(qū)總面積為28.78公里,包括外高橋保稅區(qū)、外高橋保稅物流園區(qū)、洋山保稅港區(qū)和上海浦東機場綜合保稅區(qū)。這順應(yīng)全球自由貿(mào)易化趨勢,是我國實行的更加積極主動的開放戰(zhàn)略,主要任務(wù)是探索出我國對外開放的新路徑和新模式,加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。

我國建立自由貿(mào)易試驗區(qū)的目的主要有兩方面:對內(nèi)希望推動政府向服務(wù)型政府轉(zhuǎn)變,在金融(利率)和人民幣國際化上有所改革和突破;對外則是加速區(qū)域貿(mào)易協(xié)定的發(fā)展,自由貿(mào)易試驗區(qū)是一種國內(nèi)關(guān)外的形式,在進(jìn)出口貿(mào)易的自由化程度上更高,可以極大地簡化原有的海關(guān)程序,建立一種一對多的貿(mào)易區(qū)。

上海自貿(mào)區(qū)的設(shè)立,可以說是我國建立在十多年國際貿(mào)易自由化的經(jīng)驗基礎(chǔ)上實施的。為我國打開了一個對外的窗口,它所輻射服務(wù)的不僅僅是自由貿(mào)易區(qū)內(nèi)的企業(yè),更是給了我國所有涉外企業(yè)一個強有力的信號。自由貿(mào)易區(qū)激發(fā)了國內(nèi)外企業(yè)的活力,是對全球貿(mào)易自由化的積極探索。

[1] 馮軍.中國RTAs發(fā)展及與拉美國家區(qū)域經(jīng)濟合作[J].世界經(jīng)濟研究,2007(12).

[2] 夏善晨.中國(上海)自由貿(mào)易區(qū):理念和功能定位[J].國際經(jīng)濟合作,2013(7).

[3] 賓建成,陳柳欽.世界雙邊FTA的發(fā)展與我國的對策探討[J].南京社會科學(xué),2005(11).