用生態位原理提升高職生就業能力初探

張建華

一、生態位原理概述

生態位(ecological niche)是指在自然生態系統中一個物種在時間、空間上的位置及其與相關種群之間的功能關系。在一個穩定的群落中物種之間的生態位明顯分開,以便共存。生態位與生境、生態幅度、生態分布區等概念比較接近,但也并非完全一致。通俗點講,生態位就是生物在漫長的進化過程中形成的,在一定時間和空間擁有穩定的生存資源,進而獲得最大生存優勢的特定生態定位。生態位的形成可以減輕不同物種間的惡性競爭,有效地利用自然資源,使不同物種能夠獲得比較生存優勢。生態位原理已經被廣泛應用于農林建設、現代教育、產業經濟等領域,應用前景也十分看好。包括高職生就業指導等高等教育的諸多領域均存在“生態位”定位問題。因為只有正確定位,才能形成自身特色,發揮比較優勢,減少內耗和浪費,提高社會發展的整體效率和效益。

二、高職生就業的生態位透視

(一)學校專業設置與市場需求脫節,導致高職生就業能力結構性失衡

調查顯示,認為“專業設置不適合”、“很不適合”的高職畢業生數量占受調查者的40%,比例較大。實際上,這些年來,高職院校一直在談論、研究和探尋專業的設置,并強調專業要定位準確、目標清晰,但似乎只停留在討論上面了。筆者認為,學校設置一個專業首先應該明確開設的理由(社會需求)、人才培養的規格(辦學定位)、育人的軟硬件能力(培養能力)以及專業發展未來的愿景(規劃目標)。如果開設這個專業的目的主要是為了解決幾個教師的“飯碗”,那么這個專業肯定就沒什么存在的價值了。目前有很多高職院校都存在雷同專業,缺乏靈活型,培養出來的畢業生在就業能力上表現為同質性或結構性失衡,缺乏競爭優勢,難以適應市場的需要,造成了“有業無人就”和“有人無業就”并存的結構性失業局面。同時由于部分學生對所學的專業缺乏興趣,沒有能夠將專業學習與職業生涯統一起來,這在一定程度上也影響了高職生提升就業能力的自覺性。

(二)政府干預機制不健全,導致高職生就業生態鏈不完善

高職畢業生就業結構性失衡,是指高職生在人力資本的投資和消費過程中,由于市場失靈和信息不對稱等問題的廣泛存在而影響了學生個體的資源配置決策。特別是當前在我國由于就業市場供過于求、社會保障機制不健全,導致一些部門、地區和壟斷性行業出臺一些就業歧視、壁壘性政策。對此,政府缺乏積極的機制干預,在一定程度上影響了高職生構建完善的就業生態鏈。就業生態鏈是高職院校對學生進行就業指導、就業信息發布、就業心理輔導,并根據學校內部的專業布局、學生情況以及學校外部的社會具體需要等現實情況,及時采取適當行動而構建的“高職院校-就業市場-就業中介-用人單位-高職生”生態鏈。要構建完善的高職生就業生態鏈,政府應加強對高職院校辦學的指導,在宏觀上加強人才預測和對專業設置的調整,加強專業的實用性以提高學生的就業能力。

三、用生態位原理提升高職生就業能力的策略

(一)適度調整就業生態位寬度,避免生態位過度重疊

高職學生就業生態位是指高職生作為求職者基于自身知識、技能、社會資本等資源,在求職環境中所處的位置以及由此形成的就業能力。生態位寬度(niche breadth)是生態學中考察一個物種競爭力強弱的主要標志。生態位寬度是指某一種群在一個群落中所利用的各種不同資源的總和。一般而言,在可利用資源較少的情況下,生態位寬度應該增加,而在資源豐富的情況下,生態位寬度應該變窄。通常,一個求職者所擁有的生態位寬度值越大,表明該求職者對資源的可利用程度越強,在求職競爭中被錄用的概率也就越大。但也并非越大越好,因為現實的就業資源總是有限的,不同求職者都想擴大自身的就業生態位,在有限的資源里面必然會導致求職者之間的就業生態位重疊,重疊的越多說明競爭的就越激烈。生態位重疊是生態位理論的中心問題之一,它涉及到資源分享的數量,關系到兩個物種的生態要求可以相似到多大程度而仍能共存。

由此給我們的啟發是:在高職生求職過程中,一方面要更新觀念,避免長期追求那些少數職位的就業取向。要根據自身的能力和特長,考慮到崗位需求和發展潛力,學會從徒勞的、盲目的就業競爭中解脫出來。要知道,生存是基礎,沒有了生存的基礎,任何發展都毫無意義。另一方面,也要反對那些逃避競爭的僥幸心理。要知道,高學歷不等于高薪崗位,單純追求學歷的提升并不一定就能完全逃避擇業競爭。人類社會是一個復雜的生態系統,盡管競爭十分激烈,但兩個人的就業生態位完全重疊的情況并不多見,就像物種均有各自的生態位寬度一樣,只要我們能夠審時度勢,科學定位自己的角色,適度調整自身的就業生態位寬度,拓展就業途徑,總會有適合自己的工作崗位。

(二)正確處理理想與現實的關系,避免生態位錯位

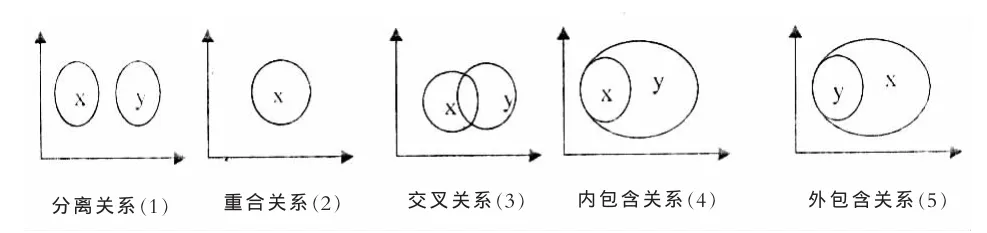

根據 G·E·Hutchinson(1957)關于物種間生態位重疊時可能出現的幾種關系。我們可以將高職生的就業生態位分為理想生態位和現實生態位。就業的理想生態位是指就業者擁有的全部最適的生存條件,不會遇到競爭對手。就業的現實生態位是指在現實的就業過程中,每個求職者所遇到的生存環境因子。筆者將高職生就業的理想生態位與現實生態位之間的關系分為5種情況,如圖1所示。

圖1 就業的理想生態位與現實生態位的關系

圖中x表示理想生態位,y表示現實生態位。圖(1)表明理想生態位與現實生態位分離,屬于最差的生態位分布,在目前就業雙向選擇的條件下,這種情況極為少見;圖(2)表明理想生態位與現實生態位完全重合,這也是一種極端情況,在現實的就業環境中幾乎不存在;圖(3)表明理想生態位與現實生態位交錯,二者之間有一定程度的重合與錯位,屬于較差的生態位分布;圖(4)是最適應的生態位或稱最優生態位,理想生態位完全包含在現實生態位之中,學生在就業的工作崗位上游刃有余,能最大限度地發揮自身潛能,實現自己的工作夢想。在如今高度競爭的就業環境中,這種生態位也是很難構建的;圖(5)是一種常見的就業生態位,現實生態位完全包含在理想生態位之中,表明還需要繼續努力從崗位尺度的把握上實現自己的工作理想。求職者應該基于自身素質和知識能力等條件,確定適合自己的就業生態位,提高自身對環境的適合度,更有效的利用各種資源,發揮優勢,增強自身的競爭力。對于高職院校的畢業生來講,就業選擇就是要在就業的理想生態位與現實生態位之間尋求一個最佳的均衡點。既要有遠大的理想,又要腳踏實地,既要大膽設想,又要小心求證。

[1]周鴻.人類生態學[M].北京:高等教育出版社,2005.

[2][美]Eugene P.Odum,Gary W.Barrett著.陸健健,王偉,王天慧,等譯.生態學基礎 [M].北京:高等教育出版社,2009.

[3]陳文華,邱貴明.社會生態系統中的大學生創業教育[J].江蘇高教,2007,(5):85-87.

[4]佟玉權.生態位視角下的大學生就業取向研究[J].中國青年研究,2007,(8)61-64.