吳橋國(guó)際雜技藝術(shù)節(jié)

隨著第十四屆中國(guó)吳橋國(guó)際雜技藝術(shù)節(jié)近日在河北省石家莊市完美落幕,一年一度的走向世界的中國(guó)雜技之鄉(xiāng)吳橋再一次成為國(guó)內(nèi)外文化與媒體的焦點(diǎn)。本著“門類齊全、技藝高難、崇尚創(chuàng)新、同類領(lǐng)先”的原則,本屆雜技節(jié)從40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的60多個(gè)世界著名雜技團(tuán)體的近300個(gè)節(jié)目中精心篩選出24個(gè)國(guó)(境)外節(jié)目參賽,同時(shí),本屆雜技節(jié)將繼續(xù)組織公益表演活動(dòng),與往年不同的是,推出了“雜技節(jié)進(jìn)商場(chǎng)”、“雜技節(jié)進(jìn)旅游點(diǎn)”等社區(qū)演出新形式。備受小朋友喜愛的馬戲大棚也再次亮相雜技節(jié)。

雜技藝術(shù)的由來。

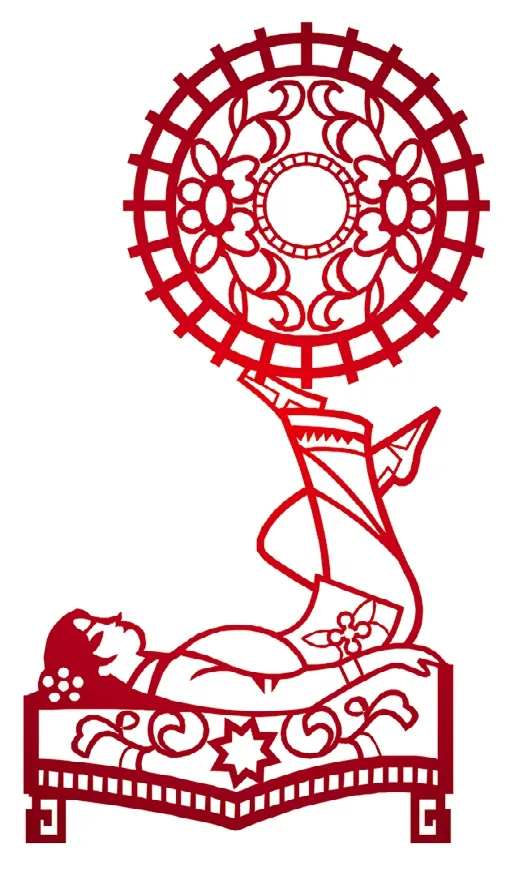

雜技,亦作“ 雜伎 ”。 指柔術(shù)、車技、口技、頂碗、走鋼絲、變戲法、舞獅子等技藝。現(xiàn)代雜技特指演員靠自己身體技巧完成一系列高難動(dòng)作的表演性節(jié)目。

雜技,是我國(guó)優(yōu)秀傳統(tǒng)民間文化藝術(shù)之一,至今世界上沒有發(fā)現(xiàn)更早于我國(guó)記述此項(xiàng)活動(dòng)的史料,可以說,中華民族是雜技的搖籃,是千年歷史文化底蘊(yùn)烹制出來的一道文化珍饈。

我們不否認(rèn)人類在新石器時(shí)代就有雜技之能的顯現(xiàn),尤其在中國(guó),我們可以通過考古發(fā)現(xiàn),在簡(jiǎn)單又重復(fù)的勞作和部落戰(zhàn)爭(zhēng)中,已經(jīng)創(chuàng)造出需要磨煉意志和身體強(qiáng)度的武術(shù)技能,同時(shí)在人們的休閑娛樂中,還有為了表達(dá)高興與喜悅的身體性的表演,但此時(shí)雜耍的成分更為濃重,直至公元前770 年中國(guó)的春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)代,列國(guó)兼并激烈,群雄角逐,競(jìng)相養(yǎng)士。這些士中當(dāng)然也有口把式,以出謀劃策、能言善辯的說客為特征,但更多的是身懷奇技異巧或勇力過人的大力士。這些人就成為了雜技藝術(shù)的正式表現(xiàn)者。

雜技,無論在哪個(gè)朝代繁衍與繁榮,都從未離開過人類的身體力行,雖然我們現(xiàn)在看到的發(fā)展后的民間雜技更多是配以歌舞或自然動(dòng)物合作而成的節(jié)目性表演,但我們始終不能拋棄雜技多年來在中國(guó)宗教、武術(shù)、宮廷文化、運(yùn)動(dòng)、娛樂中呈現(xiàn)的姿態(tài)與重要作用。

如果說中華民族孕育了雜技藝術(shù)的胚胎,世界文化就給了其更為多元強(qiáng)壯的觸角,努力蓬勃發(fā)展后的輝煌受益于為此事業(yè)奮斗不惜汗水與體能的人們,也同時(shí)樂道于世界各地的人們,幻術(shù)、馴獸、角力、滑稽、高空技巧等等,至今仍被人們嘖嘖稱奇。