椎管注藥分別聯合腰麻下大推拿與牽引治療腰突癥的臨床研究與對比

蔡俊通 鄭志輝

腰椎間盤突出癥是因各種因素致腰椎間盤的纖維環破裂、髓核組織突出,刺激或壓迫硬膜囊和神經根,引起的一系列腰腿痛和神經功能障礙等癥狀[1],是臨床中腰腿痛的主要原因之一。該病好發于中青年,男女比例約為4∶1[2]。目前,對于腰椎間盤突出癥的治療主要有手術及保守治療兩種,隨著越來越多的手術并發癥被重視及中遠期療效的下降,腰椎間盤突出癥的手術治療療效正面臨著新的挑戰和質疑。于是,尋找或挖掘一種簡便廉驗的保守治療手段正是許多臨床醫生的迫切需求。基于這樣的基礎我科自2011年7月至2012年11月在椎管注藥的基礎上分別聯合腰麻下大推拿與腰椎牽引治療輕中度腰椎間盤突出癥60例,現將研究結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 60例患者其中男33例,女27例;平均年齡(43.1±2.4)歲;病程1周~10年,平均(3.0±0.5)月。將所有患者隨機分為治療組30例和對照組30例,兩組患者的一般資料間差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性,具體數據見表1。

表1 兩組患者的一般資料比較(±s)

表1 兩組患者的一般資料比較(±s)

組別 例數 男/女(例) 年齡(歲) 病程(月)30 16/14 43.0±2.2 2.9±0.8 30 17/13 43.2±2.6 3.1±0.3對照組治療組

1.2 診斷標準 ①有腰部外傷、慢性勞損或者受寒史。大部分患者在發病前有慢性腰痛史。②常發生于青壯年。③腰痛向臀部及下肢放射,腹壓增加(如咳嗽、噴嚏)時疼痛加重。④脊柱側彎,腰生理弧度消失,病變部位椎旁有壓痛,并向下肢放射,腰部活動受限。⑤下肢受累神經支配區有感覺過敏或遲鈍,病程長者可出現肌肉萎縮。直腿抬高或加強實驗陽性,膝、跟腱反射減弱或消失,趾背伸力減弱。⑥x線攝片檢查:脊柱側彎,腰生理前凸消失,病變椎間盤變窄,相鄰邊緣有骨贅增生。CT檢查可顯示椎間盤突出的部位及程度[3]。

納入標準:符合上述診斷標準的①、②、③、④或⑤中的一種或多種癥狀;結合X線與CT檢查結果;年齡在18~60歲。CT提示膨出或突出程度為輕中度。

排除標準:排除其他原因疾病所引起的腰腿痛,比如強直性脊柱炎,風濕病,腰椎腫瘤,腰椎滑脫、椎管狹窄以及嚴重骨質疏松等,排出CT結果提示突出程度較重,硬脊膜壓迫明顯或者椎間孔狹窄的患者。

1.3 治療方法

1.3.1 治椎管內注藥 ①術前二三天先鍛煉臥床大小便;術前一歺禁食;術前半小時肌內注射阿托0.5 mg,苯巴比妥鈉0.1 g。②患者側臥腰背部常消毒,L3/4椎間穿刺成功后,用甲鈷胺(彌可保)0.5 mg×2支(日本衛材株式會社制造,批號:110664),醋酸曲安耐德注射液40 mg×1支(上海通用藥業股份有限公司;批號:110904)、鹽酸利多卡因50 mg×1支(海南豪創藥業有限公司;批號:H20059727)加生理鹽水稀釋至15 ml硬膜外注入,下肢麻木嚴重時加鹽酸消旋山莨菪堿注射液(654-2)10 mg×1支(上海第一生化藥業有限公司;批號:國藥準字H31022093)。③術后處理:觀察生命體征,無異常即可用平板車推返病房,平臥硬板床,腰部可用大毛巾拆疊墊高4~5 cm,以利腰椎生理彎曲恢復。并絕對臥床3 d,術后第二天即指導患者床上功能鍛煉,如直腿抬高、四點支撐法腰肌鍛煉等,3 d后可佩戴腰圍下床活動。

1.3.2 腰麻下大推拿 完成椎管注藥后,患者俯臥位,第一助手牽拉患者雙側腋下,第二助手牽拉患者雙踝部作對抗牽引約5~10 min,隨后第一助手站患者右側雙手固定患者腰部,雙拇指壓住突出椎間盤椎間隙雙側椎間孔,盡可能固定上腰段,術者站患者左側面向第一助手,雙手抱住患者腰髂部,雙拇指與第一助手拇指對向壓住患者突出椎間盤雙側椎間孔,同時抱住患者腰髂部的雙手用力在第二助手的配合下作左右旋轉約30°左右,約6~12次,以松解突出椎間盤周邊的椎間韌帶、神經根以及錯位的椎小關節;隨后第二助拉住雙踝部作輕搖返,抖腰并漸向上抬拉使患者腰部向后背伸至約30~45°,術者雙拇指指腹推壓雙側椎間孔,以擠壓突出的椎間盤復位。術畢按椎管注藥術后處理。

1.3.3 腰椎牽引 患者完成椎管注藥術后第2天即開始腰椎牽引。采用仰臥屈髖屈膝體位,可盡量減小脊柱應力。牽引力通常以自身體重的一半作為起始牽引重量,根據情況逐步增加,最多可加至相當于患者體重。以間斷性牽引為主,每次牽引持續30~45 min,牽引1次/d,2周為一療程。

治療組采用方法1.3.1加1.3.2;對照組采用方法1.3.1加1.3.3。觀察時間為2周。

1.4 療效評價標準 根據Tauffer和Covenrty腰椎間盤突出癥療效標準[4]:良:背痛和下肢痛大部分(76% ~100%)解除,能從事慣常的工作,身體活動不受限制或輕微受限,不經常使用止痛藥或不用止痛藥;可:背痛和下肢痛大部分(26%~75%)解除,能從事慣常的工作但受限制,或能從事輕工作,身體活動受限制,經常使用一般止痛藥;差:背痛和下肢痛很少一部分或沒有解除(0% ~25%)或疼痛較術前加重,不能工作,身體活動極度受限,經常使用強止痛藥或麻醉藥。

1.5 統計學方法 本研究中數據均在SPSS 13.0統計軟件中完成分析,計量資料用均數±標準差(±s)表示、行 t檢驗,計數資料采用χ檢驗,P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

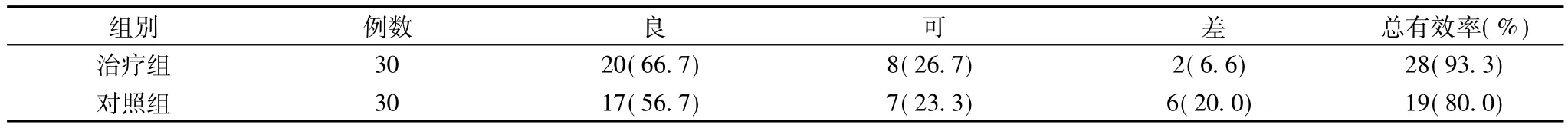

數據見表2,治療組的總有效率為93.3%,高于對照組80.0%,兩組間的療效有顯著性差異。

表1 兩組的療效比較(例,%)

3 討論

現認為腰椎間盤突出主要是由于椎間盤組織退行性變、纖維環斷裂、髓核組織在壓力梯度作用下經纖維環破裂處突出,突出的椎間盤的密封性也遭到破壞。突出的髓核是由膠原黏多糖、蛋白、碳水化合物組成的復合體,脫出早期,其尚保持原有的彈性與堅韌性,但隨著含水量不斷降低,失去原有的彈性與韌性,并在椎管內形成扁平致壓物。突出的髓核早期仍有還納或部分還納的可能性,但如果脫出位于其中心部,或于其周圍(包括后縱韌帶裂隙處)有黏連時,無法還納。且隨著時間的延長,其黏連范圍日益擴大,以致脫出物固定于椎管內為持續性的致壓物[5,6]。

對于早期、輕中度的腰椎間盤突出癥患者采用椎管注藥、腰椎牽引或大推拿治療均已被證實具有積極的臨床意義。筆者通過臨床研究、總結并吸取他人的經驗,形成簡易的腰麻下大推拿手法,其臨床效果滿意,究其機理,筆者認為,通過腰麻放松脊柱肌肉,減少牽引以及手法復位時由于肌肉緊張所帶來的損傷以及牽引效果的降低,通過牽引手法恢復腰椎的正常序列,將患者腰椎放置在生理曲線狀,隨著牽引時間的延長,腰椎的序列不正的現象可以得到逐步的改善甚至恢復正常。結合X光片或CT結果,手法復位時,將作用點集中于病變椎間盤,定點復位,從而大大減少了盲目復位所帶來的副損傷。在此基礎上通過旋轉手法擴大了椎間孔,減輕椎間盤壓力,提高神經根容積,松動上下關節突,使神經根內容積擴大和小關節突的粘連松解,錯位得以整復,使椎間盤靠負壓吸引力和后縱韌帶的擠壓在一定程度上還納,解除突出物對神經根和硬膜囊的壓迫,減輕患者疼痛。術后通過功能鍛煉進一步鞏固療效,如通過直腿抬高來牽拉神經根,減少神經根的粘連;通過四點支撐法加強腰肌的力量來代償部分腰椎的負荷,使椎間盤所受壓力減輕。

需要注意的是,在腰麻下患者的腰肌相對放松以及受患者體型胖瘦的影響,手法的力度以及旋轉斜扳的角度都要很好的控制,以免造成不必要的損傷,這跟術者的經驗有很大關系。實踐證明,椎管注藥聯合腰麻下大推拿治療輕中度椎間盤突出癥操作簡單、安全有效,是值得臨床推廣的一種保守治療方法。當然,對于黏連嚴重,時間較長,突出嚴重的病例采用腰麻下大推拿存在一定的不安全因素,所以筆者認為,對于這樣的病例還是建議以手術治療為主。

[1]胥少汀,葛寶豐,徐印坎.實用骨科學.第2版.北京:人民軍醫出版社,2002:1507-1523.

[2]楊濱,馬華松,鄒德威.腰椎間盤突出癥概述.中國臨床醫生,2011,39(1):18-21.

[3]國家中醫藥管理局.中醫病證診斷療效標準.南京:南京大學出版社,1994:215.

[4]蔣協遠,王大偉.骨科臨床療效評價標準.北京:人民衛生出版社,2005:101.

[5]Autio RA,Karppinen J,Niinimki J,et al.Determinants of spontaneous resorption of intervertebral disc herniations.Spine,2006,31(1):1247-1252.

[6]Kuga N,Kawabuchi M.Histology of intervertebral disc protrusion:an experimental study using an aged rat mode.Spine,2001,26(17):379-384.