基層醫院手足口病療效觀察

龔享鋒 范春華 杜婉航

手足口病(hand-foot-and-mouth disease HFMD)是由于腸道病毒引起的一種急性傳染病,多發生于學齡前兒童,尤以3歲以下年齡發病率最高,臨床表現為口腔黏膜潰瘍性皰疹及四肢末端(即手、足部位)斑丘疹及水皰樣皮疹,大部分為普通病例,少數為重型病例,極少的為危重型病例。近年我國手足口病呈流行現象,部分地域暴發流行,重癥病例增多,死亡病例也在增多,防治普通病例進入重型病例,防止重型病例發展為危重型病例尤為重要。進行手足口病普通病例、重型病例在基層醫院治療方法的對照研究,可能為防治手足口病提供有價值的方法。

1 資料與方法

1.1 一般資料 2010年3月至2012年9月,我院收入住院手足口病入選664例,年齡6個月至5歲,男女不限,手足口病臨床診斷標準是衛生部制定的《手足口病診療指南》中的臨床診斷標準及分型。符合以下情況之一者不予入選:就診時診斷危重型手足口病患兒(直接轉入兒科ICU救治);患有嚴重基礎性疾病的手足口病患兒;入選前72 h內曾接受布洛芬、糖皮質激素、丙種球蛋白的治療的患兒。入選對象隨機分為對照組觀察組。普通病例對照組313例,觀察組351例;重癥病例對照組31例,觀察組43例。

1.2 治療方案 入選病例都按衛生部制定的《手足口病診療指南》中的治療方案進行。普通病例的觀察組加用布洛芬5 mg/(kg·次),口服,每8 h 1次,連用3 d。重癥病例的觀察組,加用丙種球蛋白400 mg/(kg·d),靜脈滴注連用3 d,甲潑尼龍2 mg/(kg·d)靜脈滴注連用3 d。

1.3 療效判斷 入選病例出院時或出院后1周訪視,按衛生部制定的《手足口病診療指南》中規定的臨床癥狀體征消失為痊愈病例。入院病例開始治療的第5天按衛生部制定的《手足口病診療指南》的診斷標準評判重型、危重型病例。維持原評判或轉為重型,或轉為危重型為無效病例。

1.4 統計學方法 試驗數據、計數資料組間比較,用SPSS進行分析,采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 一般情況 手足口病普通病例664例,住院3~6d痊愈出院596例,出院后繼續門診治療,1周內痊愈40例,總治療636例。轉入重癥病例27例,經住院繼續治療的全部痊愈出院。手足口病重型病例74例,治療66例,無好轉或加重8例,轉上級醫院兒科ICU救治,全部治療無死亡病例。

2.2 手足口病普通病例觀察組與對照組療效比較 手足口病普通病例觀察組的痊愈率高于對照組,病情加重率低于對照組,其差異有統計學意義,見表1。

表1 兩組手足口病普通病例療效比較

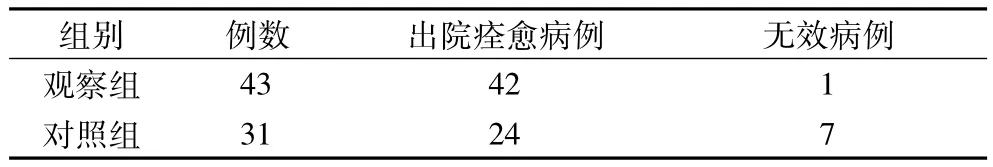

2.3 手足口病重型病例觀察組與對照組療效比較 手足口病重型病例觀察組的痊愈出院率高于對照組,病情轉至危重型發生率低于對照組。其差異有統計學意義,見表2。

表2 兩組手足口病重型病例療效比較

3 討論

3.1 對于手足口病治療目前尚無特效抗病毒藥物,普通病例以對癥處理為主,發熱可用布洛芬、溫水擦浴處理。重型病例以支持療法為主。臨床觀察發現靜脈注射大劑量丙種球蛋白對控制病情進展有一定作用,但缺乏強有力的循證醫學證據,證明其有效性[1]。有關糖皮質激素的應用仍有爭議,2010版《手足口病診療指南》中[2],對重癥及危重癥患兒建議酌情使用,原因是激素有抗炎癥反應,減輕腦水腫作用。部分危重手足口病患兒存在相關的皮質醇功能不全,這類患兒可能從適當的激素治療中獲益[1]。

3.2 布洛芬有消炎、降溫作用,手足口病普通病例存在著病毒引起的炎癥反應,而布洛芬抑制炎性反應,相當一部分手足口病有發熱及存在發熱的可能,使用布洛芬后其體溫趨向穩定,有利于降低代謝,減慢心率[3]。二個因素結果可以減少手足口病普通病例發展為重癥病例的可能。本研究結果也顯示加用布洛芬治療組轉入發生手足口病重癥病例的發生率低并有統計學意義。

3.3 手足口病重癥病例主要治療原則是以臟器支持為主,對呼吸支持與管理尤為重要。同時早期靜脈注射大劑量丙種球蛋白能減輕重癥患兒的病情,靜脈注射用的丙種球蛋白含有相當滴度的手足口病病毒抗體,抑制病毒作用[4]。鑒于糖皮質激素的影響,能用小劑量激素好于大劑量。我科在重癥病例中使用小劑量。本研究加用大劑量丙種球蛋白、小劑量糖皮質激素治療組與對照組在重癥病例的痊愈率上有明顯的優勢。

總之,防治手足口病普通病例變為手足口病重癥病例、手足口病重癥病例轉入危重病例是治療手足口病的關鍵問題。本研究提示基層醫院治療手足口病普通病例加用小劑量布洛芬有效,治療手足口病重癥病例時加用大劑量丙種球蛋白、小劑量甲潑尼龍有效,值得關注。

[1]錢素云.手足口病在中國大陸的流行現狀及診療進展.中國小兒急救醫學,2011,18(1):3.

[2]衛生部辦公廳,手足口病診療指南,2010.

[3]陸國平.重癥手足口病神經源性肺水腫的診治.中國小兒急救醫學,2011,18(1):9.

[4]郭學斌,雙利,王東艷,等.2005年中國3個縣1-6歲兒童EV71型血清流行病學調查.中國免疫,2009,25(2):141-144.