當前中國情境下低碳消費行為的外部環境障礙分析

■史海英 江蘇師范大學外國語學院 中國礦業大學管理學院

一、引言

隨著全球變暖和環境問題的進一步惡化,世界各國都在積極推動經濟發展向低碳經濟模式轉型。中國目前的經濟正處于快速發展時期,同時能源供給短缺、生產效率低下和生態環境惡化等問題也十分突出,如氣候異常、城市霧霾天氣的頻繁出現等,這些問題困擾著居民和政府。糾其原因與經濟發展和人口增長是分不開的,同時,也和當前居民高碳化消費行為分不開。Schipper等(1989)提出,消費者能源消費大約45%-50%的能源消費與居民的消費行為如私人汽車、家庭、服務等有關。張咪咪等(2010)運用投入產出法,計算出1997年-2007年居民完全碳排放量占全國碳排放總量的52%-63%。因此要解決環境問題,居民的日常的低碳消費行為起著重要作用。然而,在我國當前社會經濟文化條件下,居民對低碳消費行為認識不足和踐行低碳行為還存在著諸多障礙。

二、低碳消費行為的內涵

國內外的學者在研究居民在消費過程中關注環境等問題的行為用了不同的名詞來描述。國外學者更多使用負責的環境行為,具有環境意義的行為,社會責任行為、道德行為等來研究相關課題。Hines等(1986)提出負責人的環境行為是一種基于個人責任感和價值觀的有意識行為,目的在于能夠避免或者解決環境問題。Stern(2000)提出具有環境意義的行為,他是從行為的“影響”和”意向”兩個維度對其定義,并根據行為的激進程度和涉及公共領域或私人領域分成四類:激進的環境行為、公共領域的非激進行為、私人領域的環境行為、其他具有環境意義的行為。國內的學者更多用可持續消費行為、生態消費行為、綠色消費行為、低碳消費行為等名稱來研究消費中的環境問題。這些研究主題的提出與社會發展的背景分不開的,我們認為低碳消費行為是人們逐漸擺脫物質匱乏的困境的過程中,為了實現人與自然的和諧,實現經濟社會的可持續發展的行為。這種行為是在滿足人們日益增長的物質文化生活需要,又要受制于資源和環境的雙重壓力下所作的主動選擇,是消費者在獲取、使用、處置消費物品或服務時考慮環境和資源的約束,從而在消費過程中獲得產品或服務本身帶來的內部收益和外部的環境收益的行為。因此,低碳消費行為可以減少能耗、物耗、污染和排放和提高效能、效率和效益。

三、低碳消費行為的外部環境障礙

1.收入約束與市場價格障礙

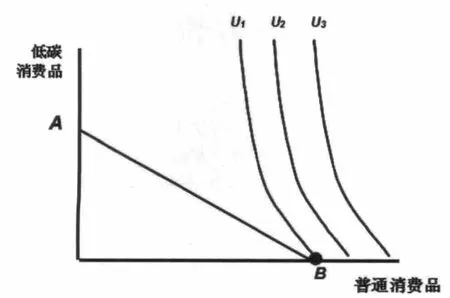

消費者在消費過程中追求效用最大化,即在消費過程中支出相同的情況下滿足程度(效用)最大化,或在消費滿足程度(效用)相同的情況下成本最小化,在具體消費過程中表現為“省錢”、“省時”、“省力”。為了更好的解釋效用最大化對低碳消費選擇的影響,我們利用消費者行為經濟模型來解釋。假定消費者都是理性消費者,消費品分為低碳消費品和普通消費品。所謂低碳消費品是指其在消費過程中節約能源碳排放較少。如圖所示,橫軸X代表普通消費品,Y表示低碳消費品;Px表示普通消費品的價格,Py表示低碳消費品的價格;低碳消費品使用新技術和新材料以減少碳排放,生產成本高于普通消費品,即Px 圖 消費者對低碳消費品和普通消費品的選擇 在消費者消費過程中,文化因素起著非常重要的作用。文化是個復合體,包括某一社會或某一群體所共同擁有的知識、信念、價值觀、道德、規范、習俗等。文化是決定個人欲望與行動的最基本的因素。當前,中國消費者對于低碳消費的知識欠缺。首先表現為對低碳消費的認識存在諸多誤區,部分人認為低碳消費就是要求少消費,這會降低我們的生活水平,不符合我們大力發展經濟以提高人民生活水平的最終目標。部分人認為低碳消費行為完全是屬于消費的私人領域和未來領域,與當下和別人無關,這些錯誤認識對低碳消費行為的實施起到阻礙作用。另外,消費者低碳行為的具體知識不多。消費者在消費過程中首先要清楚什么樣的消費方式才是環保、健康、低碳的,日常生活中如何節水、節電,廢舊物品如何處理等這些方面的知識并未普及。更為重要的是在中國的傳統文化中“面子”文化影響深遠。Redding(1983)等人認為“面子”是解釋中國等東亞國家人們消費行為的關鍵。Richins(1994)提出中國非常重視等級觀念,以擁有社會財富的多少作為個人成功的標志。當前我國消費者低碳消費觀念淡薄,一部分剛剛富裕起來的居民把“吃山珍,穿皮草,住別墅,開豪車”作為“高質量生活的標志。認為自己和家庭占有的消費種類越多、檔次高,個人的成功感和幸福感就越強,消費的等級越高,購買的價格越高的消費品越能代表特權身份,提高個人的形象。隨著中國經濟的不斷發展,中國消費者收入水平的不斷提高,這種面子文化導致了中國奢侈品市場容量不斷加大。根據世界奢侈品協會的調查報告中國內地的奢侈品市場消費總額達到3060億元,已經超過日本成為全球第二大奢侈品消費國。另外,面子文化驅動了一些特色的消費行為,比如人情消費、禮品消費、儀式消費等,而這些消費行為的最大特征是包裝過度、排場講究、奢華至極,從而消耗的大量的能源,是典型的高碳行為。因此,當前低碳消費的理念與顯示自己成功身份地位相比,處于次要從屬地位。因此,在社會上大力倡導低碳文化使其成為消費文化的主流意識形態成為當務之急。 當前我國政府制定了大量保護環境的法律,如《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國環境影響評價法》、《中華人民共和國清潔生產促進法》、《中華人民共和國節約能源法》等,這些法律法規大多是針對企業生產過程中的能源節約和環境保護方面而提出,至今也沒有一部規范普通消費者低碳消費行為的法律法規。西方發達國家在節約資源保護環境法律法規及政策措施的制定上走在前列,而我國目前在這方面的相關措施較少。如果不及時出臺相關法律法規,完善相關政策措施,消費者在消費過程中履行低碳的社會責任時具有很大的隨意性,完全依賴于消費者的道德倫理意識,就會造成能源需求進一步夸大,污染物的排放量也會進一步加大,對生態環境和氣候安全帶來嚴重的威脅。例如雖然發布了“限塑令”,在大型超市雖然已經有償使用塑料包裝袋,但在農貿市場、小商品批發市場等仍然免費提供塑料袋,沒有居民生活垃圾分類的法律法規及配套措施。另外,政府對低碳消費的倡導是“雷聲大,雨點小”,沒有制定切實可行政策措施,對城市交通、住宅、產業發展等規劃不力。多數城市公共交通發展不完善,汽車工業的大力發展使得居民家庭私家車的數量與日俱增,交通擁堵困擾著大量的一線、二線城市,尾氣排放造成了大量的霧霾天氣的出現。廢水、廢氣和垃圾的無序處理,使消費者對已習慣的高碳行為難以改變。因此,應該完善我國的法律體系來規范低碳消費行為。政府是社會公共管理的主題,在低碳消費的背景下,擔當著多種角色,即使低碳經濟的倡導者、監督者、管理者,也是消費者。政府在踐行低碳消費模式中起到“榜樣”的力量,充分挖掘低碳發展背后的經濟利益。 [1]Schipper,L.,&Barlett , S.,&Hawk ,D., Vine, E.,linking life_styles and energy use : AMatter of Time [J].Annual Review of Energy , 1989, 14(1):273-320) [2]張咪咪等.我國居民生活完全碳排放的測算及影響因素分析,經濟發展方式轉變與自主創新——第十二屆中國科學技術協會年會(第一卷),2010.11 [3]Hines, J.M., Hungerford,H.R.,&Tomera, A.N.Analysis and synthesis of research on responsible evironmental behavior:Ameta-analysis [J].Journal of Environmental Education, 1986,18:1-18 [4]Stern P.C.Toward a coherent theory of environmental concern [J].Journal of social Issues, 2000,56(3):407-424 [5]Richins, ML Special possessions and expression of material values [J].Journal of Consumer Research, 1994(21):522-533)

2.消費文化中的障礙

3.法律、政策等方面的障礙