石油資源的全球戰略地位與中國石油安全問題

■董凌云 中海石油化工進出口有限公司

歷史已經證明,石油工業是推動人類進步與社會發展的主要動力之一。自1930年世界石油產量不足30億桶到目前約500億桶,從能源給人類社會帶來的各種發展變化中,我們會發現石油工業做出的貢獻是非常巨大的。隨著市場需求增長、新技術出現與地緣政治事件等正一起改變著石油工業的作用與地位,石油已成為世界大國經濟、軍事、政治斗爭的武器。雖然世界能源多樣化是大勢所趨,但是,石油依然是世界經濟發展中的重要能源,在很長一段時間內仍將在世界經濟舞臺上扮演重要的不可替代的角色。

一、石油資源在世界經濟中的戰略地位

能源是人類社會賴以生存和發展的重要物質基礎,經濟愈發展,社會愈進步,對能源的依賴程度也愈高。第二次世界大戰之后,幾乎所有的發達國家的能源消費都轉向了石油和天然氣。1965年世界能源消費中,石油的比重39.4%,大于煤炭0.4個百分點,成為世界第一能源。石油已經成為現代社會必不可缺的重要物資。

伴隨著20世紀科學技術和工業革命的迅速發展,石油作為基礎能源被廣泛應用于各個領域,不但是重要的燃料,而且可制成合成纖維、塑料、農藥,化肥、醫藥等,石油已經成為人類社會生活的必需品,人們的衣食住行都離不了石油。石油以其使用方便、高效等特點被廣泛應用于諸多領域,已成為社會生產力發展的主要促進因素。石油工業在國民經濟中的戰略地位和促進經濟可持續發展中發揮著重要作用,經濟發展、國家安全,以至國際關系都在很大程度上直接或間接地受石油問題影響。

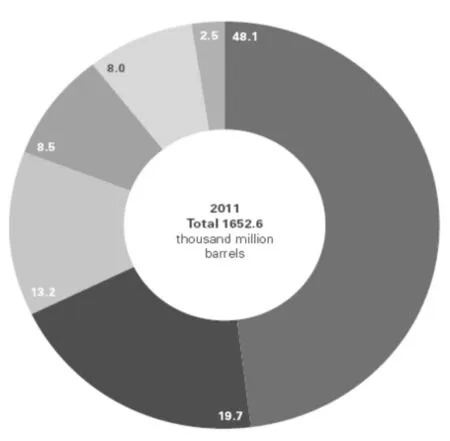

首先,石油影響著地區安全。原油的分布從總體上來看極不平衡。中東海灣地區地處歐、亞、非三洲的樞紐位置,原油資源非常豐富,被譽為“世界油庫”,世界已探明的石油儲量70%在中東,其產量占全球總產量的33%(如圖1所示)。中東石油資源歷來是發達國家爭奪的焦點,上世紀九十年代初的海灣戰爭,其爆發原因就是石油。事實上,美國在全球的各種戰略布局都是為了爭奪石油。美國總是誣蔑或是以種種借口武力侵略一些產油國,也是針對這些國家的石油。

圖1 全球石油產量和儲量分布

第二,石油折射出激烈的國際競爭態勢。世界上許多產油國利用他們手中的石油來為本國謀取利益,以石油做交換,換取政治和經濟上的好處,而這顯然對其他非產油國來說是不公平的。典型的例子是俄羅斯,其為了獲取政治上的話語權而利用本國的能源,因為能源工業占俄羅斯國內產值的20%,是俄羅斯經濟的支柱產業,而且在政治和軍事上,俄羅斯也希望通過能源來擴大其地緣政治影響力。石油和核武器就像是兩只手,把俄羅斯推向了國際政治和經濟的舞臺。

第三,石油左右著世界經濟的發展。數據顯示過去10年間,全球GDP的增速與全球石油需求的增長是呈正相關的。在全世界能源消費中,石油占了接近一半,儼然已成了工業發達國家的經濟命脈,上世紀七十年代的石油危機就是例證,石油價格牽一發動全身。石油是工業的血液,如果石油價格上升,企業生產成本就會增加,增加的成本會被生產者轉移到商品價格上,商品價格的上升又會影響居民的消費,而消費在各國GDP中都占有重要地位。據估算,如果在一年間,石油價格上升10美元,那么全世界經濟的年增長率會放緩0.5個百分點,對發展中國家來說影響更大,平均GDP會減少0.75個百分點。

石油因其重要的經濟價值和戰略價值成為各國經濟發展和現代化進程中必不可少的物質基礎,對石油資源的爭奪也成為國際競爭的焦點。

二、石油資源一度被作為武器使用

石油從來就不是一個孤立的商品,還是一種政治商品;也從來不是一個國家的問題,而是世界的問題。在戰爭期間,石油作為一種戰略儲備物資發揮了重大作用,但石油作為一種戰略資源,在生產和消費上的分離效應在上世紀60年代之后就逐漸顯現出來。

1969年9月,卡扎菲通過武力推翻了親西方的伊德里斯國王,隨后石油公司被要求提價,這件事情最終以成功而結束。對伊斯蘭世界來說這是偉大的勝利,因為之前的石油價格一直被跨過石油公司壟斷,政府是沒有定價權的,而此次,政府強行通過提價增加了財政收入,在這之后,其他的穆斯林國家也開始奪取定價權。以1973年的“十月戰爭”為例,石油不再僅僅是一種資源,而變成了一種武器,是可以號令世界、左右世界經濟甚至政治的武器。1981年,石油價格為36~40美元一桶,而在8年前僅為2.12美元。石油價格的上漲使石油進口國的負擔加大,造成經濟增長放緩,這讓對中東石油有著嚴重依賴的歐洲苦不堪言。但是很快,石油輸出國的經濟也受到了致命的傷害,油價上漲造成石油進口國對能源的需求降低,最終石油的價格勢必會因為需求的降低而下降,而對于石油輸出國而言,沒有石油出口就沒有了財政收入。因此,1980后石油輸出國就再也沒有以石油禁運作為武器來對付石油消費國。

在80年代以前,美國國內的石油消費并不過多地依賴中東地區,因此對前面提及的伊斯蘭世界搶奪石油定價權的行為沒有太大反應。但是到了九十年代,美國改變了一直沉默的作風。90年代初的海灣戰爭,美國國內各方毫不避諱地提及石油因素。2003年爆發的第二次海灣戰爭,美國動用大規模的高科技武器以維護世界和平為借口大舉入侵伊拉克。進入二十一世紀,國際市場油價漲漲跌跌,而伊拉克又傳出了規模巨大的石油探明儲量,使得美國發動的第二次海灣戰爭的意圖越發清晰,那就是占領石油,這一點在2011年以美國為首的發達國家以武力介入利比亞后更得到了證實,因為利比亞是北非石油儲量第一的國家。

當前的“伊朗危機”也是美國及其西方盟友以石油制裁伊朗,而伊朗不屈服奮力周旋的結果。但是從世界經濟和能源總體分布和政治形勢看,對伊朗的經濟制裁不僅會影響伊朗,也將對全球經濟產生不可估量的影響。根據經濟學原理,石油制裁會減少世界市場上的石油供給,從而導致石油價格上漲,而石油這種產品需求的價格彈性特別小,油價漲了,需求不會有太大變動,這對當前遭遇歐債危機和美債危機影響的全球經濟來說不是一件好事。國際貨幣基金組織日前公布的一項預測顯示,根據伊朗國內的石油儲量及每年的出口量,如果伊朗不再出口石油,國際市場上石油價格會因供給的減少而上漲20%至30%。而如果國際油價沒有上漲,今年全球經濟將能夠實現3%至3.5%的增長目標;如果國際油價上漲至每桶125美元,今年全球的經濟增速將降至3%以內;如果油價快速升至每桶150美元,將對各國帶來無法預計的后果。而對美國來說,對伊朗實施的制裁也給自身帶來了苦果。由于是用油大國,美國經濟也因禁運所帶來的油價飆升而大受打擊。有數據證明,2011年,美國用于進口石油和成品油的費用比2010年增加了1250億美元。如果以美國為首的西方國家繼續對伊朗實施石油禁運,那么按照一般經濟學原理,國際市場上油價將繼續攀升,而這會繼續對世界上最大的用油國美國造成更大影響,美國經濟的復蘇之路將更加漫長。

事實證明,石油武器是把雙刃劍,戰爭雙方都會受到傷害。石油的生產者和消費者始終彼此依賴、彼此需要,生產者需要金錢發展經濟,而消費者同樣需要石油保證經濟良好運行。這種相互依存保證了對壘雙方最終將實現經濟妥協。石油的生產和消費格局已經證明,加入的國家越多它就越安全,不遠的未來石油武器終將遠離我們。

三、中國石油安全的實現途徑

雖然石油武器的威力已經大為減弱,但石油仍然是最重要的能源資源,保證供應穩定且價格適宜的石油對我國經濟發展和國家安全有著重要意義。

中國是全球第二大原油消費國,同時也是僅次于美國的第二大原油進口國。近年來,我國石油消費持續增長,對外依存度不斷提高:2011年,石油和原油的對外依存度雙破55%。如果我國石油對外依存度每年提高2%至3%,預計到2015年石油對外依存度將超過 60%,2020年將達到 67%,2030年可能升至70%。盡管石油武器威力已經大不如從前,但是石油供給的波動還是會對油價有很大的影響,尤其是對石油依存度很高的中國,石油安全問題應引起我們的高度關注。上世紀七八十年代的石油危機曾對以美國為首的石油進口大國產生嚴重沖擊,前車之鑒,我們要引以為戒。

當前全球爆發金融危機,我國的能源發展戰略仍應把石油安全放在關鍵位置。在我國國內存在著資源的供給與需求之間的尖銳矛盾,這直接構成了我國的石油安全問題。除此之外,對于國際市場上石油價格的波動,我們也幾乎沒有什么應對能力,只能任其沖擊。從當前中國的經濟發展狀況來看,對石油資源的需求將是長期的,這對全球石油安全的地緣政治產生了一定影響。因此石油安全是中國能源安全的核心。石油安全關系國家根本利益和國民經濟安全。

對于石油安全所帶來的挑戰,我們應本著謙虛的態度,借鑒發達國家和其它發展中國家的經驗,提高石油安全程度,降低國內市場對石油進口的依賴,以積極的態度參與國際石油市場競爭;加強在國際石油領域與其它國家的合作,盡快建立現代石油市場體系,完善現代石油儲備制度,確保國家石油安全。從長遠考慮應盡早布局,未雨繆綢,確立“開源節流,內外并舉”的能源戰略,保障我國經濟良性發展能有“渠道穩定,價格適宜”的石油資源供應。

第一,制定相應的保護、儲備、合理開發和配置我國石油資源的政策。一方面努力增加國內石油產量,加強資源自給的力度,力爭到2020年,本土石油開采能力達到1.8億-2億噸左右。在保證本土產量的同時,我們要抓緊時間,逐漸積累石油的儲量。為了更加有競爭力,到2020年我們要力爭使得我國本土石油儲量的開采時間延長。同時作為石油的替代品,我們也要大力開發天然氣的生產能力,如果能夠到2020年,天然氣的生產能力達到255億立方米,那就等于比2000年翻了兩番,再加上石油開采期的延長,我國可利用的能源結構就更加合理,更加有競爭力。另外,當前科技創新掀起了新的浪潮,作為一種傳統的能源,石油也要融入到科技的創新中去。我們一手要節約寶貴的能源,另一手要尋找新的能源,而要實現這一點,科技進步必不可少。如何才能找到更多的新油田?已經找到的油田如何才能提高開采率?已經開采出來的石油如何提高利用率?正在利用的石油如何減少浪費?這些都需要技術的創新才能解決和實現。

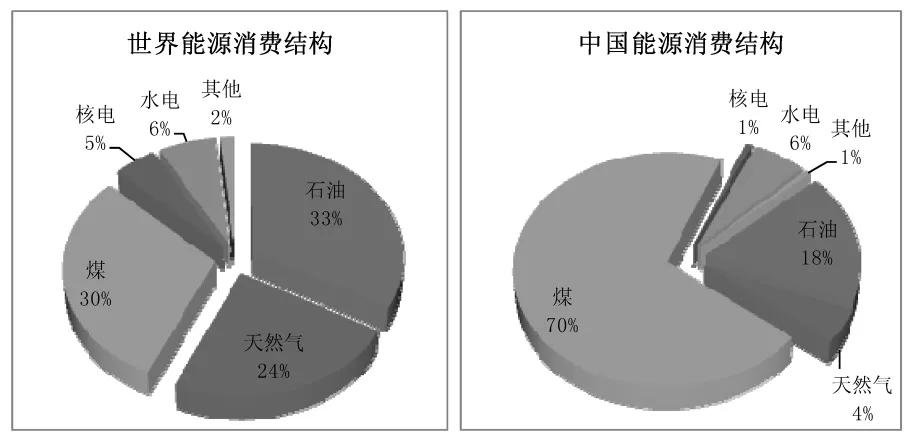

圖2 能源結構圖

第二,加大國外油氣資源的開發力度。上世紀我們曾實施過“走出去”戰略,這個戰略在當今同樣適用于石油。那么石油如何走出去?如何才能掌握更多海外石油資源?在政府允許的情況下,一些大企業可以在國際市場上進行一些石油衍生品交易,但就目前來說,只是用于套期保值,很少能夠投機獲利。另外在實體中也可以在勘探、開采等領域與外方進行合作。例如一些國外的石油項目由于投資較大,資金缺乏,我們可以參股或投資,每年從該項目的石油產量中按照參股或投資數額分取一定的利益。這樣當世界市場石油價格波動時,由于我們的進口量相對固定,受價格波動的影響就不會太大。我們要鼓勵更多具有實力的公司“走出去”,更多地獲取國外的資源,積極參與國際資源的開發和競爭,逐步建立在國際上的資源控制力,鞏固和發展與傳統石油供應國、世界主要產油國的關系,為穩定的資源供應奠定好的基礎。

第三,加快石油戰略儲備庫的建設。提高戰略儲備和商業儲備水平,增加安全系數。在當前世界政治經濟波動頻繁的背景下,為了應對戰爭或是油價上漲,可以建立石油戰略儲備。當前國際市場上油價波動較大,而且我國國內市場受國際石油價格波動影響較大,為了應對波動,保護國內正常的生產經營活動,戰略儲備必不可少。以發達國家為例,目前美國的石油戰略儲備相當于158天的進口量,日本為161天,德國達到127天,我國石油儲備僅相當于40天的進口量,如果戰爭突發,這么少的石油儲備無法應對。因此,建立和完善我國的石油戰略儲備體系勢在必行。

第四,積極改善能源消費結構,實現能源需求結構的多元化。中國能源消費結構與世界能源消費結構相比存在較大的調整空間。在一次性能源消費中,石油在中國的消費比重為17.8%,世界平均水平為34.8%,中國比世界平均水平低17個百分點;天然氣中國消費比重為3.9%,低于世界平均水平(23.8%)約20個百分點,而中國的煤炭消費比重高達70.0%,高于世界平均水平(29.4%)40多個百分點;中國的核電比重不到1%,而世界平均水平達到了5.5%(見圖2)。能源消費結構差異巨大,可以調整的空間也巨大。我們要充分利用我國經濟結構調整的時機,提高科學技術含量,大力開發水能、天然氣以及核能等替代能源,降低煤炭、石油等傳統能源在我國能源消費結構中的比重,不斷加大能源研究機構的投入,提高能源利用率,重視和加快節能技術的研究與推廣,實現整體消費結構的優化。

第五,加快尋找和開發新能源資源。當今世界上許多國家和地區都致力于用現代化的技術和新材料開發新能源和可再生能源,用來取代資源有限、對環境有污染的化石能源。 例如水力能發電、灌溉、航運等;風能可用于帆船、排灌、磨坊等,也可發電、致熱;海洋也可用來發電。

總之,石油資源作為一種戰略資源,在今后相當長的時期內仍然具有非常重要的價值。我們應將認識上升到石油安全的層面,從整體能源戰略上統籌規劃,積極應對,充分利用我國經濟結構調整的時機,把握石油資源的運作規律,加大投入力度,提高科技含量,大力發展替代能源,提高能源利用率,重視和加快節能技術的研究與推廣,實現整體消費結構的優化,保障國民經濟平穩高效運行。▲

[1]張德義.世界能源消費形勢芻議,中外能源,2012年3月.

[2]BP世界能源統計年鑒,2012年6月.

[3]陳衛東.石油武器鋒刃已鈍,中國石油石化,2012年5月.

[4]中國能源發展報告2011.

[5]曹新.中國能源結構調整探討,中國國情國力,2009年4月.

[6]夏麗洪,劉新茹,郝鴻毅.2010年中國石油工業綜述,國際石油經濟,2011年4月.

[7]徐平,孫濤,劉曉惠.建立天然氣儲備實現油氣儲備多樣化,未來與發展,2007年12月.